Kein einheitliches Bild in Württemberg

Insgesamt ergibt sich in den Weinbergen in Württemberg ein sehr inhomogenes Bild. Frost, Trockenheit, Sonnenbrand und jetzt auch noch teilweise Hagel sind dafür die Ursache. Besonders bemitleidenswert sehen Lembergeranlagen aus, die durch Virusbefall ohnehin schwachwüchsig sind und jetzt zusätzlich durch Frost und Trockenheit vielfach kaum Trieblängen entwickelt haben, um Holz für den nächsten Rebschnitt zu haben. Es ist zu befürchten, dass sich ältere Anlagen nicht mehr erholen. Überall wo diese virusbedingte Schwachwüchsigkeit auftritt sollte überlegt werden, vor der nächsten Rebengeneration eine mehrjährige Brache zur Reduzierung des bodenbürtigen Virusbefalls vorzuschalten.

- Veröffentlicht am

Groß ist die Not auch besonders in jüngeren Anlagen durch fortgesetzten Trockenstress. Viele Anlagen haben über Tropfbewässerung Wasser bekommen. Das ist für die diesjährige Traubenernte und auch für die nachhaltige Wüchsigkeit sehr vorteilhaft. Wassergaben bei extrem trockenen Böden sind jetzt immer noch sinnvoll und möglich. So viel Wasser kann gar nicht gefahren werden, dass es bei diesen Bedingungen zu Überversorgung kommt.

Hinsichtlich des Reifefortschritts in den Weinbergen sind die Unterschiede groß. Reifezeitpunkt der Sorten, Trockenstress und Ertragspotenzial sind maßgebende Faktoren. In den nächsten Tagen kommt nochmal kurz die große Hitze mit Temperaturen deutlich über 30° zurück. Wer noch Laubschnitt plant, sollte dies wegen möglicher Sonnenbrandschäden noch verschieben. Wegen des Sonnenbrandschocks von 2019 wurden bisher in vielen Anlagen die Entblätterungsmaßnahmen nur halbherzig durchgeführt. Dadurch war die optimale Anlagerung von Pflanzenschutzmitteln besonders in der Nachblütephase erschwert, was möglicherweise besonders bei starkwüchsigen Trollingeranlagen den Oidium-Infektionsdruck erhöht hat. Ein weiteres Problem können dichte Laubwände zusätzlich hinsichtlich der Kirschessigfliegenzeit ergeben. Es ist unbestritten, dass gerade beim Trollinger luftig in der Sonne hängende Trauben deutlich weniger durch KEF befallen werden als versteckt hängende Früchte. Der Wirkungsgrad dieser vorbeugenden Maßnahme ist besser als jede Spritzung. Es gilt also in dichten Laubwänden noch nachzuarbeiten, bevor die Früchte komplett durchfärben.

Bei den örtlichen Gewittern in den vergangenen Tagen hat es strichweise gehagelt. Positiver Effekt war der begleitende Regen mit vereinzelt bis zu 60 Liter je m². Die negative Seite sind Hagelwunden an Traubenbeeren. Dort wo Hagel zu Beerenverletzungen geführt hat, kann dies ignoriert werden, solange zu diesem Zeitpunkt noch keine Traubenreife eingesetzt hatte. Traubenreife ist zu erkennen an einem deutlichen Farbumschlag bei roten Sorten oder deutlichem Weichwerden der Beerensubstanz. Verletzungen von Beeren im unreifen Zustand verkorken recht schnell und fallen im besten Fall ab.

Problematischer sind reifere Anlagen, in denen schon merklich Süße eingelagert worden ist. Hier muss damit gerechnet werden, dass Wunden durch, Botrytis, Penicillium normale Essigfliegen und Kirschessigfliegen heimgesucht werden. Es wurde bereits beobachtet, dass angeschlagene Beeren durch Ameisen und andere Insekten genutzt werden. Dies ist positiv, wenn diese Tierchen den Beereninhalt vollständig leeren und am Ende nur noch die Beerenhülle zurückbleibt. Auch hier ist direktes Sonnenlicht auf den Trauben vorteilhaft, um Sekundärschaden zu begrenzen. Direkte Pflanzenschutzmaßnahmen, die helfen, Hagelschaden zu heilen, gibt es praktisch nicht.

Wespen

Wespen sind aktuell in einem Ausmaß unterwegs wie selten zuvor. Der Hunger nach süßer Nahrung und Wasser führt dazu, dass zunehmend Befall an reifenden Trauben zu finden ist. Gegenmaßnahmen sind schwierig. Sehr engmaschige Netze wirken nur, wenn die Traubenzone hermetisch abgedichtet wird, was fast nicht möglich ist. Ob ein ausreichender Effekt durch Abfangen mit Köderflaschen erreicht wird, kann nicht versprochen werden. Wenn dies als Option gesehen wird, müssen bestimmte Punkte beachtet werden. Geeignet sind beispielsweise größere Kunststoffflaschen, die im oberen Drittel Löcher mit einer Größe von ca. 5 mm aufweisen. Größere Löcher bergen die Gefahr von unerwünschten Beifängen. Je mehr Bohrungen gesetzt werden, desto besser ist die Fängigkeit der Falle. Die Bohrungen lassen sich am besten mit einem Holzbohrer anbringen. Diese sollten sich im oberen Drittel der Flasche befinden. Der Flaschenkopf muss verschlossen sein, um eine Verdünnung der Fangflüssigkeit bei Regen zu verhindern und damit durch diese große Öffnung keine unerwünschten Beifänge möglich sind. Deshalb sind auch gläserne Bier- oder Weinflaschen nicht geeignet und auch nicht gerne gesehen.

Aus verschiedenen Quellen werden Köderflüssigkeiten (max. 0,5 l je Flasche) genannt, die eine gute Attraktivität für Wespen erwarten lassen. Hier ein Beispiel:

- 200 ml Bier,

- 100 ml Weinessig,

- 50 ml Himbeersirup,

- 600 ml Wasser,

- 100 g Zucker und

- ein paar Tropfen Netzmittel (Spülmittel)

Die Fallen werden nur am Parzellenrand in der Einflugrichtung der Wespen aufgehängt. Nach ca. einer Woche ist die Köderflüssigkeit zu erneuern, spätestens aber, wenn die Köderflüssigkeit mit Wespen ausgefüllt ist. Beim Tausch der Köderflüssigkeit, sollte diese gesammelt und außerhalb der Weinberge entsorgt werden! Ansonsten würde dies nur noch mehr Wespen anlocken.

Die Fallen bei beginnendem Auftreten von Wespen in der Anlage aufhängen und unmittelbar nach der Weinlese wieder aus der Rebfläche entfernen. Aber Achtung! Bei Vollernterlese müssen die Behältnisse zwingend vor der Ernte entfernt werden. Der Inhalt einer Flasche kann eine gesamte Ernte unbrauchbar machen.

Kirschessigfliege

Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, reduziert sich das Problem der Kirschessigfliege nur auf bestimmte Rebsorten und auch auf bestimmte gefährdete Lagen. Viele kritische Flächen sind den Bewirtschaftern mittlerweile bekannt. Dort gilt es besonders achtsam zu sein. Hilfreich für die Einschätzung der KEF-Lage sind aktuelle Ei- und Befallsbonituren. Informationen sind im Internet aktualisiert zugänglich. Ab Mitte August werden die Ergebnisse der Eibonituren im System „VitiMonitoring“ eingegeben und sind abrufbar.

Es ist unbestritten, dass Pflanzenschutz nach der regulären Abschlussspritzung ungut und unbeliebt ist und daher möglichst vermieden werden sollte. Die heiße Witterung der letzten Zeit und auch diese Woche nochmal hat die Entwicklung der KEF-Population erstmal eingebremst. Sollte es in gefährdeten Standorten dennoch nötig werden zu behandeln, muss man sich über die richtige Strategie Gedanken machen:

- Bei spät einsetzendem Befall gar nicht behandeln und dem Gesundheitszustand und Reifegrad entsprechend die Lese vornehmen.

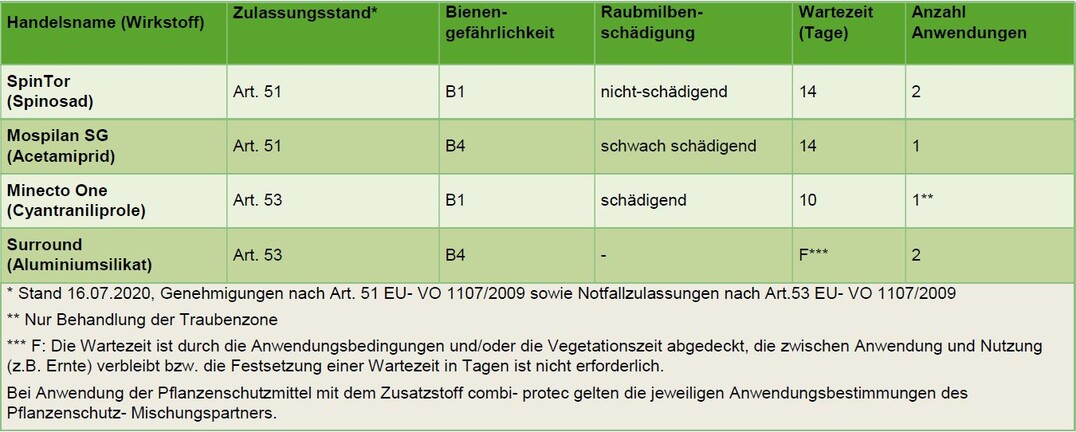

- Bei Einsatz eines Insektizides (s. Tabelle) muss gewährleistet sein, dass die Wartezeit eingehalten wird. Hier wird erst bei beginnenden Befallssymptomen (saftelnde Beerchen) behandelt.

- Ein neuer Strategieansatz ist dieses Jahr durch die Zulassung des Mittels „Surround“ (Gesteinsmehl, das in Form einer wässrigen Lösung appliziert wird) möglich. Hier kann in bekannt gefährdeten Flächen vorbeugend die Traubenzone behandelt werden, wenn erste KEF in Fangflaschen bzw. Fangbechern im Weinberg gefangen werden oder wenn man Männchen mit ihren schwarzen Flügelpunkten sieht. Die abschreckende Wirkung des weißen Belags ist durch Versuche in der Schweiz und in Franken nachgewiesen. Wunder dürfen nicht erwartet werden. Nachteil ist der für Spaziergänger sichtbare und erklärungsbedürftige weiße Belag der Traubenzone. Hierfür hat der Weinbauverband eine Vorlage

2020-08-18 KEF Aushang erarbeitet, die jeder Betrieb für sich individualisieren kann.

2020-08-18 KEF Aushang erarbeitet, die jeder Betrieb für sich individualisieren kann.

Inwieweit es notwendig werden wird, in diesem Jahr mit Pflanzenschutzmaßnahmen einzugreifen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös beantworten. Wenn sich die Wetterlage dahingehend ändert, dass moderate Temperaturen mit höherer Luftfeuchte sich einpendeln, steigt grundsätzlich die KEF-Gefahr. Klar ist, dass der Wirkungsgrad von chemischen Behandlungen nicht an den Effekt der vorbeugenden Maßnahmen herankommt.

Sonstiges

Seit Juli sind vermehrt Rebstöcke sichtbar, die Befall durch Schwarzholzkrankheit zeigen. Gegenüber den Vorjahren scheint sich hier ein stärkerer Befall zu zeigen. Zwei Hinweise dazu. Zum einen sollte auf sonnenexponierte Brenneselbüsche geachtet werden, die als Hauptwirtspflanze für die Überträgerzikade gelten. Wo möglich, solche Quellen nachhaltig beseitigen. Zum anderen wird empfohlen, befallene Rebteile großzügig zurückzuschneiden. Ist zum Beispiel an einer Rebenseite ein Trieb befallen, wird empfohlen die gesamte zweijährige Bogrebe abzuschneiden. Ist der Stock mehr oder weniger komplett befallen, kann nur noch der Rückschnitt des Stammes auf einen Stummel empfohlen werden. Falls die Krankheitserreger noch nicht komplett im unteren Teil des Rebstocks angekommen sind, kann u.U. ein gesunder Neuaustrieb erwartet werden. Ansonsten hilft nur noch nachpflanzen.

Esca hat sich ebenfalls weiter ausgebreitet. Sanierung durch Rückschnitt befallener Stöcke steht im Vordergrund. Wenn dies nicht gelingt, hilft nur noch nachpflanzen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.