Weiterhin zu trocken

Aktuell macht der Hochsommer eine kurze Verschnaufpause, damit hat sich kurzfristig der optische Eindruck der Reben in Verbindung mit den Niederschlägen verbessert. Die Regenmengen lagen jedoch in den meisten Regionen unter 20 l/m², sodass die „Frische“ spätestens am Donnerstag bei dann wieder hochsommerlichen Temperaturen verflogen sein wird. In der Folge werden keine flächendeckenden Niederschläge prognostiziert, allerdings könnten am Wochenende wieder örtliche Schauer und Gewitter auftreten.

- Veröffentlicht am

Die Weinberge im Beratungsgebiet zeigen in diesem Jahr nach Frostschäden, verzögerter Blüte, anhaltender Trockenheit und Sonnenbrand ein sehr inhomogenes Bild. Demzufolge ist auch eine große Spanne in der Reifeentwicklung zu erkennen. In Bereichen mit wenig Niederschlag verschärft sich die Trockenheit zusehends. Die bläuliche Färbung der Weißwein-Trauben ist ein deutliches Zeichen für starken Wassermangel.

Jüngere Anlagen sollten dringend entlastet werden, wenn keine Möglichkeit der Zusatzbewässerung gegeben ist.

Oidiumbefall in frostgeschädigten Anlagen

Getrübt wird der Gesamteindruck darüber hinaus durch teilweise nicht tolerierbaren Mehltaubefall in einigen Gemarkungen. Neben dem besonders anfälligen Trollinger sind in erster Linie frostgeschädigte Anlagen betroffen, in denen in diesem Jahr aus Kostengründen der Pflanzenschutz weniger intensiv gefahren wurde. Aufgrund der geringen Peronosporagefahr wurden vielfach die Spritzabstände in die Länge gezogen, sodass auch Rebsorten und Lagen betroffen sind, in denen Oidium seither keine große Rolle gespielt hat. Aus Mehltautrauben kann kein verkehrsfähiger Wein hergestellt werden, daher müssen befallene Trauben auf den Boden geschnitten werden.

Wespen im Weinberg

In diesem Jahr wird verstärkt Wespenfraß gemeldet, vor allem bei Rotwein- und frühreifen Weißweinsorten. Diese Fraßstellen sind bei entsprechenden Witterungsbedingungen Ausgangspunkt für den Befall mit Fäulepilzen (Botrytis, Penicillium) und Bakterien (Essigfäule). Bereits mit Beginn von Fraßschäden durch Wespen müssen Abwehrmaßen ergriffen werden, da ein Weglocken vom „gewohnten Fraßplatz“ sehr schwierig ist.

Eine Seitenbespannung mit dichten, engmaschigen Netzen im Bereich der Traubenzone ist die sicherste Methode, um die Wespen von den Früchten fern zu halten. Es ist darauf zu achten, dass die Netze im unteren Bereich dicht abgeschlossen werden, da die Wespen ihre Futterquelle bevorzugt von unten her anfliegen. Dies ist jedoch sehr schwierig umzusetzen.

Ob ein ausreichender Bekämpfungseffekt durch das Abfangen mit Köderflaschen erreicht wird, kann nicht garantiert werden. Sofern das Abfangen in Erwägung gezogen wird, sollten die Flüssigkeitsfallen jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen, damit unerwünschte Beifänge auf ein Mindestmaß reduziert werden können. Nach Erfahrungen in verschiedenen Versuchen der LWG Veitshöchheim werden 1,5-Liter- PET-Kunstoffflaschen empfohlen, die im oberen Drittel Bohrungen mit einer Größe von maximal 5 mm aufweisen. Größere Löcher bergen die Gefahr von unerwünschten Beifängen geschützter Insekten (z.B. Hornissen). Je mehr Bohrungen (mind. 12) gesetzt werden, desto besser ist die Fängigkeit der Falle. Die Bohrungen lassen sich am besten mit einem Holzbohrer auf einer Ständerbohrmaschine anbringen. Diese sollten sich im oberen Drittel der Flasche befinden. Der Flaschenkopf muss verschlossen sein, um eine Verdünnung der Fangflüssigkeit bei Regen zu verhindern und damit durch diese große Öffnung keine unerwünschten Beifänge möglich sind.

Als Köderflüssigkeit (max. 0,5 l je Flasche) wird beispielsweise folgende Mischung empfohlen:

• 200 ml Bier,

- 100 ml Weinessig,

- 50 ml Himbeersirup,

- 600 ml Wasser,

- 100 g Zucker und

- ein paar Tropfen Netzmittel (Spülmittel).

Die Fallen werden nur am Parzellenrand in der Einflugrichtung der Wespen aufgehängt. Nach ca. einer Woche ist die Köderflüssigkeit zu erneuern, spätestens aber, wenn die Köderflüssigkeit mit Wespen ausgefüllt ist.

Köderflüssigkeit, auch verbrauchte, darf nicht im Weinberg verschüttet werden! Dies würde nur noch mehr Wespen anlocken.

Die Fallen sollten bei beginnendem Auftreten von Wespen in der Anlage aufgehängt werden und sind spätestens unmittelbar nach der Weinlese wieder aus der Rebfläche zu entfernen. Wichtig! Bei Vollernterlese müssen die Behältnisse vor der Ernte entfernt werden!

Kirschessigfliege

In der vergangenen Woche ist das landesweite Beerenmonitoring bei den frühreifen rot färbenden Rebsorten angelaufen. Das Monitoringsystem wird auch in diesem Jahr dankenswerterweise von einigen Rebschutzwarten auf regionaler Ebene durchgeführt. Das Monitoring kann naturgemäß nur Stichproben erfassen, bietet aber dennoch die Möglichkeit, über das Internet unter „Vitimeteo Monitoring“ http://monitoring.vitimeteo.de/$/ sehr schnell einen Überblick über die Gesamtsituation zu bekommen.

Überregional wurden erste Eiablagen festgestellt. Allerdings bedürfen die Eiablagezahlen auch einer gewissen Interpretation: Mitunter handelt es sich um besonders kritische Flächen mit Randeinfluss (Hecken, Wald usw.), so dass die eingegebenen Zahlen zwar für diesen einen Standort zutreffen, allerdings nur bedingt auf andere Lagen zu übertragen sind.

In den letzten Jahren hat sich zudem gezeigt, dass sich das Problem der Kirschessigfliege nur auf bestimmte Rebsorten und gefährdete Lagen beschränkt. Die kritischen Flächen der letzten Jahre sind den Bewirtschaftern im Allgemeinen bekannt. Insbesondere an den kritischen Standorten gilt es jetzt, die eigenen Bestände im Blick zu behalten und ggf. entsprechende Maßnahmen bezogen auf den Einzelstandort vorzunehmen.

Das Überwachen und Auszählen der Männchen mit den schwarzen Flügelpunkten in den örtlichen Köderfallen oder das Rütteln in der Laubwand gibt einen Anhaltspunkt über die Flugaktivität an den einzelnen Standorten, lässt aber leider keinen Schluss auf den aktiven Befall zu.

Achten Sie deshalb auch auf KEF-typische Eiablage und Saftaustritt an den Beeren! Die Eiablage ist am besten mit Hilfe einer guten Lupe oder besser noch mit Hilfe eines Binokulars bei 10-15-facher Vergrößerung zu erkennen.

Pflanzenschutzbehandlungen nach der regulären Abschlussspritzung sind nicht nur in der Winzerschaft unbeliebt und sollten daher wenn möglich vermieden werden. Die heiße Witterung der letzten Zeit und auch diese Woche nochmal hat die Entwicklung der KEF Population bislang ausgebremst.

Sollte es in gefährdeten Standorten dennoch notwendig werden zu behandeln, muss man sich über die richtige Strategie Gedanken machen:

- Bei spät einsetzendem Befall ist es sinnvoll gar nicht zu behandeln und dem Gesundheitszustand und Reifegrad entsprechend die Lese vorzunehmen.

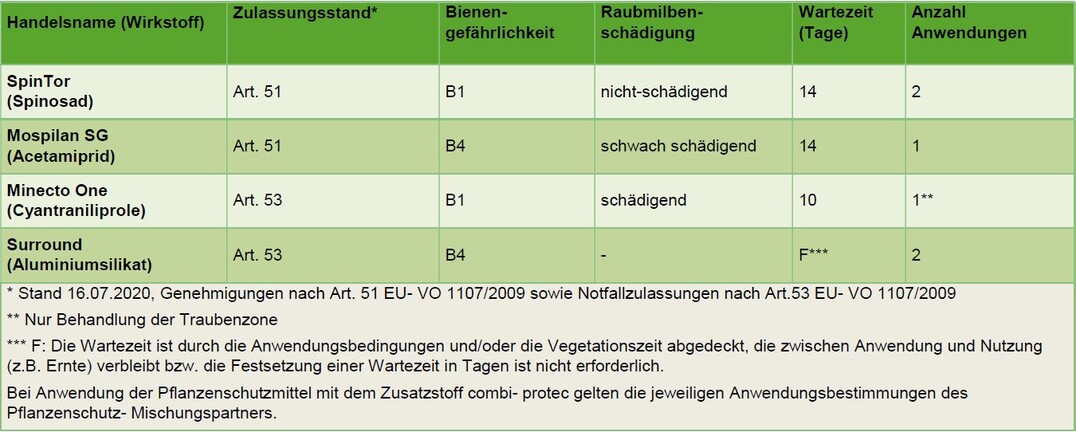

- Bei Einsatz eines Insektizides (s. Tabelle) muss immer gewährleistet sein, dass die Wartezeit eingehalten werden kann. Hier wird erst bei beginnenden Befallssymptomen (Eiablage, saftende Beeren) behandelt.

- Erstmalig ist in diesem Jahr mit Surround ein Präparat mit repellenter (abschreckender) Wirkung zugelassen. Der Wirkstoff Aluminiumsilikat ist auf Kaolinbasis und besteht damit aus fein zermahlenem Gesteinsmehl. Das Mittel ist bienenungefährlich und stellt eine ökologisch sinnvolle Alternative in der KEF-Bekämpfung dar. Problematisch und erklärungsbedürftig ist lediglich die weiße Verfärbung der Trauben zu sehen. Daher sollte der geplante Einsatz immer mit dem Vermarktungsbetrieb abgestimmt werden und evtl. durch Hinweisschilder an der Fläche auf die nicht insektizide und bienenungefährliche Wirkung des Mittels hingewiesen werden. Beachten Sie hierzu bitte die vom Weinbauverband Württemberg erarbeitete Vorlage

2020-08-18 KEF Aushang.

2020-08-18 KEF Aushang.

Weitere Hinweise zum Einsatz von Surround

Wichtig ist, dass das Mittel rechtzeitig in die Traubenzone appliziert wird. Da das Produkt keine aktiven Bekämpfungssubstanzen enthält und eher als Repellent wirkt, ist der Einsatz nach einem Befall durch die Kirschessigfliege nicht mehr zu empfehlen. Der Einsatz von Surround in bekannt gefährdeten Flächen ist durchzuführen, sobald der Einflug der KEF in die Anlagen festgestellt wurde. Dies ist meist frühestens ab deutlichem Farbumschlag beziehungsweise ab einem Mostgewicht von ca. 55 bis 60° Oechsle der Fall. Die Aufwandmenge liegt bei 24 kg/ha in 400-500 l Wasser. Die Applikation erfolgt beidseitig in die abgetrocknete und gut entblätterte Traubenzone. Um ein Absetzen zu vermeiden, sollte mit laufendem Rührwerk gefahren werden. Nach den Erfahrungen aus der Schweiz und Franken kann Surround dank der feinen Vermahlung des Kaolins mit der normalen Applikationstechnik ausgebracht werden. Soweit eine ausreichende Filterung über den Druckfilter gewährleistet ist, kann im Zweifelsfall auch ohne Düsenfilter gearbeitet werden. Wenn der weiße Spritzbelag durch Regen abgewaschen wird, ist die Behandlung zu erneuern. Tankmischungen werden nicht empfohlen. Andere Kaolin-Produkte dürfen gegen KEF nicht zum Einsatz kommen!

Zum Einsatz von Löschkalk bzw. Fruchtkalk als Düngemaßnahme, gibt es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse zur Nebenwirkung auf die Kirschessigfliege. Eine Anwendung wird nicht empfohlen.

Das Massenfangverfahren durch Aufhängen von Fangflaschen am Rande von Rebflächen kann als unterstützende Maßnahme gesehen werden. Seriöse Nachweise einer ausreichenden Wirkung sind leider noch nicht geführt. Wer darauf baut, sollte dennoch seine Bestände gründlich im Auge behalten.

Aus heutiger Sicht ist aktuell noch keine Insektizidbehandlung bei den frühen Rotweinsorten notwendig. Wenn sich die Wetterlage dahingehend ändert, dass moderate Temperaturen mit höherer Luftfeuchte sich einpendeln, steigt grundsätzlich die KEF Gefahr. Sobald die Eiablagezahlen eine zunehmende Tendenz zeigen, wird sehr zeitnah ein weiterer Hinweis erfolgen. Klar ist, dass der Wirkungsgrad von chemischen Behandlungen nicht an den Effekt der vorbeugenden Maßnahmen herankommt.

Zugelassene Pflanzenschutzmittel im Weinbau

Neben dem regulär zugelassenen Präparaten Spintor und Mospilan hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zur Bekämpfung der Kirschessigfliege Minecto One und Surround über eine Notfallregelung zugelassen.

Hier die Mittelpalette in der Übersicht:

Hinweis zum Bienenschutz

Nach der Bienenschutzverordnung dürfen Pflanzenschutzmittel mit der Einstufung B1 (Bienengefährlich) nicht in von Bienen beflogenen Weinbergen eingesetzt werden (saftende Trauben, Honigtau, blühende Unkräuter). Daher blühende Begrünungen vor einem Insektizideinsatz mulchen und Insektizide erst vor/nach Beendigung des täglichen Bienenflugs (kurz vor Sonnenuntergang / kurz nach Sonnenuntergang) einsetzen. Dies deckt sich auch mit den Hauptaktivitätsphasen der KEF. Beschädigte Beeren in den Weinbergen sind generell als Warnsignal zu werten. Weiter bitten wir zu beachten, dass in den wenigen Fällen, wo Bienenstände näher als 60 Meter zu Anlagen stehen, die mit B1-Mittel behandelt werden sollen, Rücksprache mit dem Imker zu erfolgen hat: bienengefährliche Pflanzenschutzmittel dürfen innerhalb eines Umkreises von 60 m um einen Bienenstand entweder während des täglichen Bienenfluges nur mit Zustimmung des Imkers oder außerhalb der täglichen Flugzeit eingesetzt werden.

Hinweise und Auflagen in den Gebrauchsanleitungen der Pflanzenschutzmittel, insbesondere zum Bienenschutz, sind immer zu beachten.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.