Die alternativen Methoden im Überblick

- Veröffentlicht am

Alkoholerhöhung

Im Bereich der harmonisierenden Maßnahmen kommt dem Alkoholmanagement eine besondere Stellung zu. Zusammenfassend beeinflussen steigende Gehalte an Alkohol die sensorische Wahrnehmung eines Weins über ein erhöhtes Empfinden der Süße, eine indirekt durch den mit der Alkoholbildung korrelierendem Glyceringehalt induzierte steigende Viskosität und Körper. Diese positiven sensorischen Eigenschaften werden bei überhöhten Alkoholgehalten durch eine Verstärkung der Bitterkeit und der Brandigkeit überlagert. Gleichzeitig vermindert sich die Aromaintensität durch bessere Löslichkeit oder verminderter Flüchtigkeit vieler aromawirksamer Stoffe. Somit lässt ein unausgeglichener Alkoholgehalt, sei es zu wenig oder zu viel, einen Wein unharmonisch erscheinen.

Lag in der Vergangenheit der önologische Schwerpunkt des Alkoholmanagements auf der Erhöhung des potenziellen Alkoholgehalts von Traubenmosten oder Weinen, wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 eine Alkoholreduzierung zugelassen und auf die seit etwa den Neunzigerjahren weltweit beobachtete Erhöhungen des Durchschnittsmostgewichts reagiert. Dazu sind nur subtraktive Techniken physikalischer Art, wie Membran- und thermische Verfahren, zugelassen und somit im Sinne von Ersetzen von Zusatzstoffen kein Thema. Dagegen spielen bei der Erhöhung die additiven Anreicherungsverfahren gegenüber den zugelassenen physikalischen Verfahren nicht nur aufgrund der historischen Aspekte eine große Rolle.

Saccharose, RTK und konzentrierter Traubenmost (für Qualitätsweine in Deutschland verboten) erzeugen eine Volumenmehrung, benötigen einen geringeren apparativen Aufwand und sind kostengünstiger. Umkehrosmose, die Vakuumverdampfung und für Deutsche Weine die Gefrierkonzentrierung dagegen entziehen Wasser und reduzieren daher die Menge. Auch die Anschaffung und Unterhaltung der Anlagen bedeuten eine für kleinere und mittlere Betriebe unrealistische Investition, die jedoch mit chargenweisem Einsatz durch Lohnunternehmen kompensiert werden kann.

Vor allem in sehr unreifen Jahren erfolgt gleichzeitig zur Zuckerkonzentration auch eine Konzentration der Säure und weiterer sensorisch unreif wirkender Komponenten. Dem gegenüber stehen die Konzentration von erwünschten Inhaltstoffen wie Farb-, Gerb- und weiteren Extraktstoffen.

Unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung oder Verminderung ist zum einen die nur jahrgangsbedingte Notwendigkeit zu nennen. Neben dem klassischen Verschnitt mit alkoholreicheren Weinen kommen noch weitere önologische Maßnahmen, die den Extraktgehalt erhöhen, in Frage – zum Beispiel Maischestandzeit, gekühlte Vergärung, gärstarke Hefen, Hefelager.

Säuerung

In Abhängigkeit von Weinbaugebiet und Jahrgang kommt es aufgrund der herrschenden Klimabedingungen zu unterschiedlichen Säurezusammensetzung und -konzentrationen und damit zu wechselnden Säureausprägungen, die in Extremfällen zu unharmonischen Weinen führen können. Um zu einem ausgeglichenen Geschmacksverhältnis zu kommen, stehen säureharmonisierende Maßnahmen zur Verfügung, die es erlauben, ein zuviel oder ein zuwenig an Säure auszugleichen. Während die Entsäuerung im Rahmen einer Zutatenliste aufgrund des Entfernens von Substanzen nicht diskutiert wird, sieht dies bei der Säuerung etwas anders aus.

Im Falle der Säuerung kommt es durch die Absenkung des pH-Werts zu einer Erhöhung der mikrobiologischen Stabilität, einmal durch die Selektion der Mikroorganismen und im Falle des Einsatzes von Schwefeldioxid durch eine Erhöhung des biozidwirkenden Anteils. In den Weinbauzonen A und B – also in allen Anbaugebieten Deutschlands – darf nur jahrgangsbedingt gesäuert werden, wenn die zuständigen Landesbehörden ein Antrag an die zuständige EU-Behörde stellt. Im Rheingau war dies seit der Zulassung der Säuerung im Jahr 2003 immerhin die Jahrgänge 2003, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 und 2018.

Zugelassen ist eine Säuerung im Moststadium bis zu 1,5 g/L und im Wein bis zu 2,5 g/L.

Als Säuerungsmittel dürfen Wein-, Äpfel- und Milchsäure eingesetzt werden. Vorteile einer chemischen Säuerung ist die schnelle Wirksamkeit, die einfache und technisch unkomplizierte Umsetzung durch einfaches Einfrühren. Dem gegenüber stehen die Nachteile eines eventuellen Weinsteinausfalls bei Weinsäure, eines nachträglichen Säureabbaus bei der L-Äpfelsäure und der Kosten im Vergleich zu den technischen Verfahren. Hier stehen Kationenaustauscher und die Elektrodialyse mit Hilfe von bipolaren Membranen zur Verfügung.

Kationenaustauscher wurden in der EU 2009 zur Weinsteinstabilisierung und 2013 zur Säuerung von Traubenmost und Wein unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen (Kommission der EU 2009) zugelassen. Zur pH-Absenkung und damit einer indirekten Säuerung werden stark saure Kationenaustauscherharze verwendet. Als austauschbare Gegenionen dienen sowohl bei der Säuerung als auch der Weinsteinstabilisierung H+-Ionen. Somit ist zwangsläufig eine Säuerung mit einer Weinsteinstabilisierung verbunden.

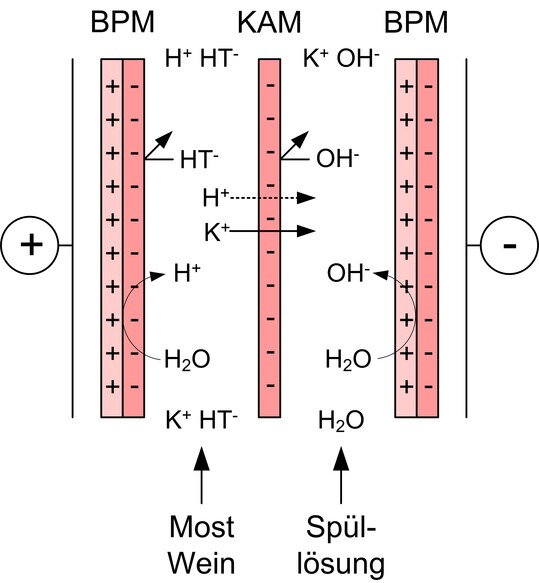

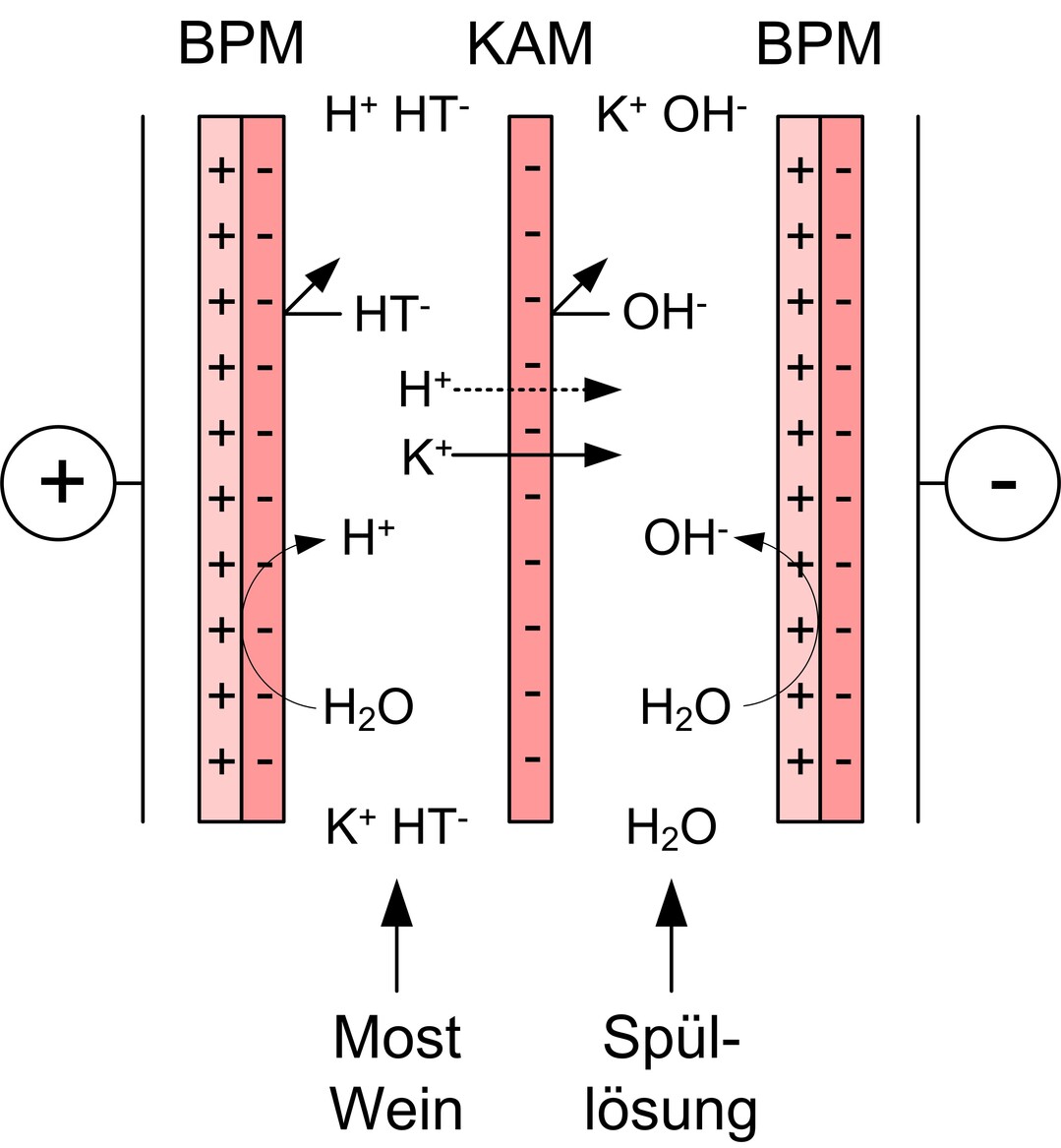

Die Säuerung bzw. pH-Absenkung mittels dem physikalischen Verfahren der Elektrodialyse in Kombination bipolarer und ionenselektiver Membranen ist in der EU seit 2011 zugelassen.

Beide technischen Lösungen sind derzeit nicht sehr weit verbreitet oder im Fall der Elektrodialyse mit bipolaren Membranen überhaupt nicht. Neben dem höheren technischen Aufwand gegenüber den Säuerungsmitteln, kommt noch der erhöhte Ressourcenverbrauch (Wasser, Strom) und die Abwasserbelastung. Dem gegenüber stehen die geringere Kosten und die gleichzeitige Stabilisierung des Weinsteins beim Einsatz des Kationenaustauschers. Mit steigender Nachfrage sollte sich hier aber ein Angebot an Lohnunternehmer entwickeln.

Wie im Falle der Alkoholerhöhung kann mithilfe der Prozessführung Säuremanagement betrieben werden. Neben weinbaulichen Maßnahmen stehen önologische Mittel wie Lesezeitpunkt, Traubenverarbeitung, Gärführung und die Möglichkeiten des Verschnitts zur Verfügung. Unter größerer Beachtung der guten Hygienepraxis lassen sich die mikrobiologisch sensibleren Produkte sicherer lagern.

Weinsteinstabilisierung

Im Laufe der Weinbereitung reagieren die Inhaltsstoffe Kalium und Weinsäure miteinander, so dass die Weinsäure zum Teil als Kaliumhydrogentartrat vorliegt. In Abhängigkeit der Konzentration beider Substanzen, des Alkoholgehalts, der Temperatur, des pH-Werts und der vorhandenen weineigenen Kolloiden liegt ein Teil dieser Tartratform als Kristallform vor und fällt als geschmacksneutraler Weinstein aus. Um zu vermeiden, dass dies nicht nach der Abfüllung auf der Flasche und eventuell beim Konsumenten geschieht, stehen drei Vorgehensweisen zur Wahl.

Zum einen kann durch kolloidale Weinhandlungsmittel der Ausfall der Kristalle verhindert werden. Zum anderen kann durch Entfernung der Reaktionspartner oder durch Beschleunigung der Kristallbildung von Kaliumhydrogentartrat vor der Füllung ein späteres Ausfallen verhindert werden.

Die meist eingesetzten kolloidale Weinbehandlungsmitteln sind Metaweinsäure und Natriumcarboxymethylcellulose (CMC). Beide dürfen bis zu einer Menge von 100 mg/L eingesetzt werden. Metaweinsäure ist veresterte Weinsäure. In Abhängigkeit der Temperatur löst sich die Veresterung auf und die Schutzwirkung lässt nach, so dass bei Lagerbedingungen um die 15°C eine Wirkdauer von zwölf bis 18 Monate angegeben. Bei CMC ist die Haltbarkeit nicht begrenzt, jedoch ist es nicht für stark instabile Weine geeignet. Es wird eine Sättigungstemperatur von < 19°C angegeben.

Gummiarabikum und Mannoproteine sind gleichfalls zur Stabilisierung des Weins zugelassen, sind aber in ihrer Wirksamkeit nicht vergleichbar mit den beiden Vorgenannten und im Preis um ein vielfaches teurer. Während Gummiarabikum gerne zusammen mit Metaweinsäure eingesetzt wird, wird sich von Mannoproteinen eine Erhöhung des Mundgefühls versprochen. Kaliumpolyaspartat, eine Polyaminosäure, wurde 2018 mit eine begrenzten Einsatzmenge von 100 mg/L zugelassen. Hinsichtlich seiner Wirkung liegen bisher noch keine belastbaren Ergebnisse vor. Alle diese Stoffe sind Kolloide und können dementsprechend Filtrationsprobleme und auch Trübungen verursachen, sodass diese meist erst kurz vor der Füllung und auch nur in eiweißstabilisierten Weine sicher eingesetzt werden können.

Beim Kälteverfahren wird der Wein auf eine Temperatur nahe des Gefrierpunktes (circa -4°C) gekühlt, wodurch Kaliumhydrogentartrat als Weinstein ausfällt. Filtration, bei der die Kolloide entfernt wurden, und ein regelmäßiges Aufrühren beschleunigt den Ausfall. Die Stabilisierung kann mehrere Tage und Wochen dauern. Durch Zugabe von feingemahlenem Weinstein, dem Kontaktverfahren, kann dies verkürzt werden. Neben der Kühlenergie ist hierfür im Unterschied zu den Behandlungsmitteln mit einem erhöhten technischen Aufwand zu rechnen. Da sich bei diesen niedrigen Temperaturen mehr Sauerstoff lösen kann, sollte auch vor der Behandlung der Gehalt an Schwefeldioxid geprüft werden.

Kationenaustauscher wurden 2009 zur Weinsteinstabilisierung zugelassen. Hier werden Kalium- durch Wasserstoffionen ausgetauscht und so ein Reaktionspartner des Kaliumhydrogentartrats entfernt. Eine Stabilisierung ist somit parallel mit einer Absenkung des pH-Werts und damit einer Säuerung verbunden, so dass für die Verfahrensbeschreibung auf die Säuerung verwiesen werden kann.

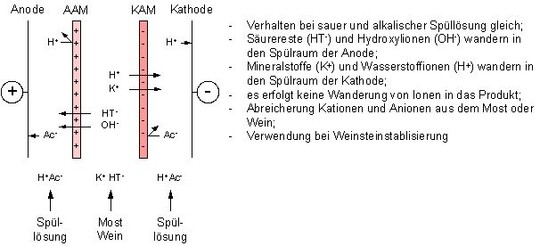

Die Elektrodialyse ist ein elektrochemischer Prozess bei dem unter dem Einfluss eines elektrischen Felds mit Hilfe ionenselektiver Membranen elektrisch geladene Teilchen – im Falle von Wein Kalium und Weinsäure – aus dem Wein in eine Spüllösung überführt werden und somit die Bausteine des Weinsteins entfernt. Die Wirkungsweise und Anordnungen der ionenselektiven Membranen zur Weinsteinstabilisierung ist in Form einer Dreizellenelektrodialyse ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Konservierungsstoffe

Weinkonservierungsstoffe verhindern den Verderb durch Hefen, Bakterien und Schimmelpilze während des Herstellungsprozesses, der Lagerung bis zum Konsum.

Schwefeldioxid und die weiteren zugelassenen Sulfitverbindungen wirken gegen alle drei Mikroogranismentypen und haben zusätzlich noch antioxidative und durch Bindung von zum Beispiel Acetaldehyd auch geschmackliche Wirkung. Die biozide Wirkung erfüllt nur die undissozierte Form, die wiederum mit zunehmendem pH-Wert abnimmt. Da Sulfite als Pseudoallergen eingestuft werden, muss es bereits aufgrund der Allergenkennzeichnungspflicht in Form „Enthält Sulfite“ auf das Weinetikett. Auch Weine die ohne Zusatz von Schwefeldioxid hergestellt wurden, müssen in der Regel so gekennzeichnet werden, da durch die alkoholische Gärung Sulfite gebildet werden, die die Kennzeichnungsgrenze von 10 mg/L übersteigen. Aufgrund seiner vielfältigen Wirkung im Wein, wird es in der Regel bei den meisten Weinen eingesetzt. Trotzdem sollte auch hier das Einsparpotenzial genutzt werden.

Kaliumsorbat schützt nur gegen Hefen sowie Schimmelpilze. Es kann wie Schwefeldioxid nur in der undissozierten Form in die Zellmembran eindringen und dort wirken. Da es eine schwache Säure ist, ist die Wirkung unter anderem auch vom pH-Wert abhängig. Durch Milchsäurebakterien kann es umgewandelt werden und einen nach Geranien erinnernden Fehlton erzeugen. Mit 200 mg/L gibt es eine Höchstgrenze für den Einsatz. Wie alle anderen Konservierungsmittel dient es der Unterstützung des Schwefeldioxids und wird nur mit diesem zusammen eingesetzt.

Das Enzym Lysozym wird im Lebensmittelbereich aus Hühnereiweiß gewonnenen. Im Weinbereich darf es im Most, Jungwein und Wein seit Herbst 2001 in Mengen bis insgesamt 500 mg/L zugesetzt werden. Lysozym vermag das Murein-Gerüst der Zellwand grampositiver Bakterien aufzulösen, was zu deren Absterben führt. Zu diesen Bakterien zählen im Weinbereich unter anderem die Milchsäurebakterien wie Oenokokken, Lactobazillen und Pediokokken. Essigsäurebakterien wie Acetobacter und Gluconobacter sowie Hefen werden nicht gehemmt. Da Lysozym ein Eiweiß ist, beeinflusst es die Eiweißstabilität und reagiert mit Gerbstoffen unter Ausbildung von Trübungen. Auch wird so die Wirkungsdauer vermindert.

Dies ist vor allem beim Einsatz in Rotweinen zu beachten. Als Hühnereiweiß hat es eine allergene Wirkung und muss wie die Sulfite deklariert werden. Teilweise wird die Reaktion mit Gerbstoffen genutzt, um im frühen Stadium der Rotweinbereitung einen biologischen Säureabbau zu verzögern. Durch die Ausfällung während der späteren Lagerung muss dann das Lysozym nicht als Allergen deklariert werden; vorausgesetzt, es finden sich keine analytischen Spuren im abgefüllten Wein.

Dimethyldicarbonat (DMDC) ist ein deklarationsfreies Kaltentkeimungsmittel und dient der Gewährleistung der mikrobiologischen Stabilität vor unerwünschten Hefen und Milchsäurebakterien des in Flaschen abgefüllten Weins mit gärfähigem Zucker. In der Regel wird es für diesen Zweck direkt vor der Abfüllung bis zur gesetzlichen Grenze von 200 mg/L zugesetzt. Nach Zugabe zum Getränk reagiert Dimethyldicarbonat mit dem darin enthaltenen Wasser temperaturabhängig in wenigen Stunden zu Methanol und Kohlendioxid und ist dann im Fertigprodukt nicht mehr vorhanden; es besitzt keine nachhaltige biozide Wirkung und wird als „Verschwindestoff“ derzeit durch die OIV als Verarbeitungshilfsstoff eingestuft und ist nicht zu deklarieren. Aufgrund seiner stofflichen Eigenschaften kann es nur über eine Dosiereinrichtung zugesetzt werden. Weiter ist zu beachten, dass ein Zusatz nur bei Keimbelastungen des Weines <500 KBE/mL bei den zugelassenen Mengen erfolgsversprechend ist.

Bis auf Schwefeldioxid und Sorbinsäure haben somit die Konservierungsmittel nur eine begrenzte Wirkungsdauer und lassen sich durch physikalische Methoden, die abtötend aber nicht konservierend, heißt mit Langzeitschutz, wirken, ersetzen. Diese physikalische Methoden sind die klassische Filtration in Form der Schichten- und Membranfiltration mit einer Abtrennschärfe von <0,6-0,45 µm sowie die Wärmebehandlung in der Regel einer Pasteurisation und im letzten Schritt eine Warmabfüllung. Alle diese Methoden setzen neben einem stabilem Produkt ein steriles Umfeld voraus. Dies beinhaltet eine Guten Hygienepraxis mit unter anderem Gestaltung der betrieblichen Räume, der Anlagen und deren Werkstoffen, Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen und endet nicht zuletzt mit einer Desinfektion der Filtermedien, der Produktberührenden Oberflächen nach der Keimentfernung bis hin zum Lagerbehälter oder der Verpackung in Form der Flaschen und des Verschlusses.

Da es bei der Konservierung nicht nur um Produktqualität sondern auch um dessen Sicherheit und somit letztendlich auch die des Konsumenten geht, sollten die ergriffenen Maßnahmen in Verbindung mit der Empfindlichkeit des Produkts abgewogen werden. Fakt ist jedoch auch, dass eine fehlende Hygiene nicht durch den Einsatz von Konservierungsmitteln erkauft werden sollte.

Sonstige

Im Weinbereich dient Kohlendioxid meist in Form von technischem Gas zur Kühlung von Trauben, Maische und Most, zur Kopfraumüberlagerung und damit dem Oxidationsschutz bei nicht vollen Behältnissen und dem Auffrischen von jungen Weiß- und Roseweinen. Im Sinne eines Zusetzens ist das Auffrischen zu nennen. Die OIV ordnet Kohlendioxid weder als Zusatz- noch als Verarbeitungshilfsstoff ein. Der Selbstregulierungsvorschlags der europäischen Weinbranche greift es auch nicht auf. Es kann somit vermutet werden, dass das Kohlendioxid als Produkt der alkoholischen Gärung ähnlich argumentiert wird wie die Alkohol- und Säureerhöhung. Da es eine Auswirkung auf die technologischen Eigenschaften des abgefüllten Weines hat, ist es im Sinne der Begriffsdefinition ein Zusatzstoff, auf den an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

Kohlensäure entsteht bei der Gärung immerhin mit rund 50 L pro Liter Wein. Somit dürfte ein Jungwein direkt nach der Gärung mit Kohlendioxid gesättigt sein. Durch einen entsprechenden technischen Aufwand in Form der Gär- und Prozessführung sowie ein Arbeiten mit Drucktanks und kühlen Lagertemperaturen, lässt sich ein erhöhter Erhalt dieser Gärungskohlensäure erreichen. Ein anderer, technisch aufwändiger und kostenintensiver Weg, könnte das Auffangen der Gärungskohlensäure sein, wie es in den kontinuierlich über das ganze Jahr vergärenden mittelständigen und großen Brauereien bereits durchgeführt wird. Hier sind für den Bereich der klein- und mittelständigen Kellereien kostengünstige Lösungen zu entwickeln.

Zitronensäure hat eine Zulassung zur Stabilisierung von Metalltrübungen bis zu einem gesetzlichen Höchstgehalt von 1 g/L, wird aber auch gerne zur Feinsäuerung eingesetzt. Die Säuerung ist oben bereits erläutert. Das Vermeiden des Einsatzes zur Stabilisierung beginnt beim Reduzieren des Metalleintrags in Form einer guten Hygienepraxis und vor allem der richtigen Auswahl der Werkstoffe. Weiter gibt es mit der Blauschönung und PVI/PVP zwei Verarbeitungshilfsstoffe.

In der Weinbereitung wird L-Ascorbinsäure seit seiner Zulassung 1965 zum Schutz vor Oxidation in Kombination mit Schwefeldioxid, zur UTA-Vorbeugung, und Reduktivitätserhöhung eingesetzt und darf seit 2006 in Mengen bis zu 250 mg/L von der Traube bis zum fertigen Wein verwendet werden. Da bei Kontakt mit Sauerstoff die Ascorbinsäure zu Dehydroascorbinsäure wird und sich das dabei bildende Wasserstoffperoxid mit Schwefeldioxid zu Sulfat oxidiert, hängt der Nutzen sehr stark von dem aufgenommenen Sauerstoff ab. Bei ausreichendem freien Schwefeldioxid (40 mg/L) und geringem Sauerstoffeintrag fängt die Ascorbinsäure als stärkeres Reduktionsmittel den Sauerstoff ab, so dass nur geringe Mengen an freier SO2 oxidiert werden und sie über längere Zeit den Wein schützen kann. Ist der Sauerstoffeintrag zu hoch, kommt es zur beschleunigten Oxidation der Ascorbinsäure und dann des Schwefeldioxids, was dann zu einer beschleunigten Alterung führt.

Dementsprechend verlangt der Einsatz von Ascorbinsäure grundlegenden Ausschluss von Luftsauerstoff in Form einer guten fachlichen Praxis. Dies bedeutet unter anderem schonende Förderung unter Abstimmung der Pumpenleistung mit dem Leitungsquerschnitt (max. Strömungsgeschwindigkeit <1,5 m/s), spundvolle Lagerbehältnisse oder Inertgasüberlagerung. Mit dem Membrankontaktor steht hier ein technisches Verfahren zur Verfügung, mit welchem nicht nur vor der Abfüllung der Kohlensäuregehalt eingestellt sondern auch der Sauerstoffgehalt auf ein Minimum reduziert werden kann und dies nicht nur zum Zeitpunkt der Abfüllung.

Literaturverzeichnis

Anonymus (2018): Detailed wine and aromatised wine products annex to The self-regulatory proposal from the european alcoholic beverages sectors on the provision of nutrition information and ingredients. Hg. v. CEEV, CEVI, Copa Cogeca und EFOW.

Barril, C.; Rutledge, D.N; Scollary, G.R; Clark, A.C (2016): Ascorbic acid and white wine production: a review of beneficial versus detrimental impacts. In: Australian Journal of Grape and Wine Research 22 (2), S. 169–181.

Demiglio, P.; Pickering, G. J. (2008): The influence of ethanol and pH on the taste and mouthfeel sensations elicited by red wine. In: Journal of Food, Agriculture and Environment 6 (3-4), S. 143–150.

Escudero, Ana; Campo, Eva; Fariña, Laura; Cacho, Juan; Ferreira, Vicente (2007): Analytical Characterization of the Aroma of Five Premium Red Wines. Insights into the Role of Odor Families and the Concept of Fruitiness of Wines. In: J. Agric. Food Chem. 55 (11), S. 4501–4510.

Fischer, U. (2009): Die sensorische Bedeutung des Alkohols im Wein. In: Getränkeindustrie (10), S. 14–17.

Gawel, R.; van Sluyter, S. C.; Smith, P. A.; Waters, E. J. (2013): Effect of pH and Alcohol on Perception of Phenolic Character in White Wine. In: American Journal of Enology and Viticulture 64 (4), S. 425–429.

Gawel, Richard; Francis, Leigh; Waters, Elizabeth J. (2007): Statistical Correlations between the In-Mouth Textural Characteristics and the Chemical Composition of Shiraz Wines. In: J. Agric. Food Chem. 55 (7), S. 2683–2687.

Geßner, Martin; Köhler, Hans-Jürgen (2008): 10 Jahre Erfahrung mit Ascorbinsäure. Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.

Goldner, M. C.; Zamora, M. C.; Di Lira, Paola Leo; Gianninoto, Hernando; Bandoni, Arnaldo (2009): Effect of ethanol level in the perception of aroma attributes and the detection of volatile compounds in red wine. In: Journal of Sensory Studies 24 (2), S. 243–257.

OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein) (2011): RESOLUTION OIV-SECSAN 357-2011 - ENTSCHEIDUNGSBAUM FÜR DIE TOXIKOLOGISCHE BEWERTUNG VON BEHANDLUNGSMITTELN UND ZUSATZSTOFFEN IN REBERZEUGNISSEN DURCH DIE OIV. OIV-SECSAN 357-2011, S. 1–8.

OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein) (2016): UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ZUSATZSTOFEN UND VERARBEITUNGSHILFSSTOFFEN – Teil 1. RESOLUTION OIV-OENO 567A-2016, vom 2016, S. 1–4.

Keding, K. (1980): Erhöhung und Erniedrigung des Säuregehaltes in Säften und Weinen mit Hilfe der Elektrodialyse. Dissertation. Justus-Liebig-Universität, Giessen. Fachbereich Ernährungswissenschaften.

Kommission der EU (2009): VERORDNUNG (EG) Nr. 606/2009 DER KOMMISSION vom 10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Weinbauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und der diesbezüglichen Einschränkungen, vom 03.03.2018. Fundstelle: ABl. L 193 vom 24.7.2009, S. 1. In: Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.) Reihe L (L 193), S. 1–70.

Meillon, S.; Viala, D.; Medel, M.; Urbano, C.; Guillot, G.; Schlich, P. (2010): Impact of partial alcohol reduction in Syrah wine on perceived complexity and temporality of sensations and link with preference. In: Food Quality and Preference 21 (7), S. 732–740.

Nurgel, C.; Pickering, G. J. (2005): Contribution of Glycerol, Ethanol and Sugar to the Perception of Viscosity and Density elicited by Model White Wines. In: Journal of Texture Studies 36 (3), S. 303–323.

Rat der EU (2009): VERORDNUNG (EG) Nr. 491/2009 DES RATES vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse. (Verordnung über die einheitliche GMO). In: Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.) Reihe L (L154), S. 1–56.

Schreier, K. (2010): Elektrodialyse mit bipolaren Membranen. In: Lebensmittel-Technologie (1-2), S. 10–11.

Scinska, A.; Koros, E.; Habrat, B.; Kukwa, A.; Kostowski, W.; Bienkowski, P. (2000): Bitter and sweet components of ethanol taste in humans. In: Drug and Alcohol Dependence 60 (2), S. 199–206.

Sigler, Jürgen (2014): Der Einsatz von Lysozym in der Weinbereitung. In: Der Badischer Winzer (7), S. 31–33.

Stockley, C. S.; Varela, C.; Coulter, A.; Dry, P. R.; Francis, Leigh; Muhlack, R.; Pretorius, I. (2011): Controlling the highs and lows of alcohol in wine. In: A. S. Peeters (Hg.): Wine: Types, Production & Health. New York: Nova Science Publishers, S. 281–299.

Yu, P.; Pickering, G. J. (2008): Ethanol Difference Thresholds in Wine and the Influence of Mode of Evaluation and Wine Style. In: American Journal of Enology and Viticulture 59 (2), S. 1.

Zamora, M. C.; Goldner, M. C.; Galmarini, M. V. (2006): Sourness-Sweetness Interactions in different Media: White Wine, Ethanol and Water. In: Journal of Sensory Studies 21 (6), S. 601–611.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.