Empfehlungen für 2024

Die Reben trieben bereits Anfang April 2024 aus und haben sich in wenigen Tagen rasant entwickelt. Die Beurteilung der Wüchsigkeit der Reben und Optimierung der Bodenpflege ist eine wichtige Grundlage für eine bedarfsgerechte Stickstoffversorgung.

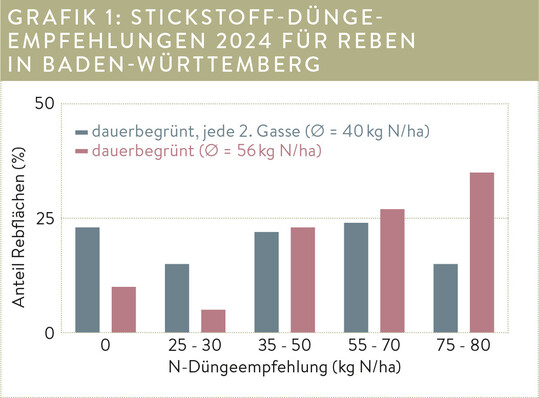

von Dr. Monika Riedel, Anja Heckelmann, Dr. Dietmar Horn erschienen am 25.04.2024Die mittlere N-Düngeempfehlung für Weinbau in Baden-Württemberg liegt im April 2024, wie in den Vorjahren um 50 kg N/ha (51 kg N/ha kg N/ha nach der EUF-Methode und 56 kg N/ha nach der Nmin-Methode). Aktuelle Nitratgehalte für Reben werden vom Nitratinformationsdienst zur Verfügung gestellt. Bei schwachwüchsigen Reben mit N-Mangelsymptomen ist eine Optimierung der Bodenpflege oft effektiver als eine höhere Stickstoffdüngung. Rebflächen in Nitratgebieten dürfen ohne vorherige Bodenuntersuchung in der Regel maximal mit 50 kg N/ha und Jahr gedüngt werden. In Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten sind in Baden-Württemberg die Vorgaben der SchALVO bezüglich Stickstoffdüngung, Bodenbearbeitung und Einsaaten zu beachten

Wenn durch eine tiefere, intensive oder mehrfache Bodenbearbeitung viel Nitrat freigesetzt wird, ist insbesondere in Neuanlagen keine N-Düngung notwendig. In Junganlagen reicht in der Regel eine Düngung von 30 bis 50 kg N/ha. Bei häufiger Bodenbearbeitung oder hohen Nitratgehalten kann aber auch in Junganlagen auf eine N-Düngung verzichtet werden. Bodenproben für eine Nmin-Untersuchung können in Junganlagen bis 31. Juli gezogen werden.

Eine unzureichende Wurzelbildung der jungen Reben (beispielsweise bedingt durch Bodenverdichtungen) und eine zu geringe Nährstoffverfügbarkeit in trockenen Böden (eventuell verschärft durch ein Bodenpflege- und Begrünungsmanagement, das nicht optimal an die Witterungs- und Bodenbedingungen angepasst ist), können nicht durch eine überhöhte Stickstoffdüngung ausgeglichen werden.

N-Düngung in Ertragsanlagen

Die N-Düngung sollte in Ertragsanlagen rechtzeitig vor der Rebblüte erfolgen. In Steillagen sollte bereits vor dem Austrieb Dünger gestreut werden, wenn ein Schleuderstreuer verwendet wird. Langsam wirkende N-Dünger mit Nitrifikationshemmstoff oder Schwefelsaures Ammoniak sollten etwa zum Austrieb der Reben gedüngt werden.

Dünger, die sowohl Ammonium als auch Nitrat enthalten, wie Ammonsulfatsalpeter oder Kalkammonsalpeter, können etwa zum 3- bis 6-Blatt-Stadium ausgebracht werden. In Rebanlagen mit Frostschäden kann die Stickstoffdüngung reduziert werden. Eine zu späte oder übermäßige N-Düngung kann die Botrytisanfälligkeit der Trauben erhöhen.

Bodenproben für eine Nmin-Untersuchung können in Junganlagen bis 31. Juli gezogen werden Dr. Monika Riedel

Wer mehr als 50 kg Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr düngt, muss in der Regel zuvor den Düngebedarf feststellen und nach der Düngung einiges dokumentieren. Gleichzeitig mit der Stickstoffdüngung können auch weitere Nährstoffe, wie Kalium und Magnesium, ausgebracht werden. Hierfür können bedarfsgerechte Mischungen beim Landhandel erstellt werden. Ab und zu kann in Kombination mit der N-Düngung auch eine Erhaltungsdüngung mit Bor erfolgen. Beispielsweise kann alle drei Jahre ASS Bor (mit 26 % N und 0,3 % Bor) in einer Menge von 170 kg/ha gedüngt werden. Damit werden 44 kg N/ha und gleichzeitig 0,5 kg Bor/ha ausgebracht.

Ermittlung des Düngebedarfs

Im Weinbau können verschiedene Methoden verwendet werden, um den Düngebedarf für Stickstoff und die im Boden verfügbaren Stickstoffmengen für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit zu ermitteln:

- Bodenuntersuchung mit Nmin oder EUF-Methode

- oder Übernahme von Ergebnissen vergleichbarer Standorte (zum Beispiel NID-Werte)

- oder Berechnungs- und Schätzverfahren.

Die Übernahme von Werten des Nitratinformationsdienstes (NID) oder Schätzverfahren sind in Baden-Württemberg nicht überall zur Ermittlung des N-Düngebedarfs zulässig. Soweit sich der überwiegende Teil des Schlages in einem Nitratgebiet nach § 13 a DüV befindet und soweit dieser Teil größer ist als 0,3 ha, ist der im Boden verfügbare Stickstoff für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit durch Untersuchung repräsentativer Bodenproben zu ermitteln.

Für die einzelnen Schläge oder Bewirtschaftungseinheiten wird eine kultur- und standortbezogene N-Obergrenze abgeleitet, die beispielsweise bei 56 kg N/ha liegen kann. Bei allen Verfahren wurde die N-Düngung im Weinbau auf maximal 80 kg N/ha begrenzt, zum Beispiel für schwachwüchsige Reben mit N-Mangelsymptomen.

Zu berücksichtigen sind auch: Traubenertrag, Humusgehalt, Bodenpflege und N-Nachlieferung aus einer organischen Düngung im Vorjahr (bei Kompost aus drei Vorjahren). Für starkwüchsige Reben, Humusgehalte über 4 % oder nach dem Umbruch einer langjährigen Begrünung oder einer Begrünung mit hohem Leguminosenanteil sind Abschläge anzurechnen.

Düngung an der Nmin-Methode

Die N-Düngung nach der Nmin-Methode orientiert sich am Sollwert 70 kg N/ha für Rebflächen, die in jeder oder jeder zweiten Gasse begrünt sind und ein Ertragsniveau zwischen 70 und 140 dt/ha aufweisen. Davon wird der Nitrat-N-Gehalt des Bodens abgezogen. Seit 15. März 2024 wurden in Baden-Württemberg im Mittel 14 kg Nitrat-N/ha gemessen (Mittelwert aus 141 begrünten, bis 60 cm Tiefe beprobten Rebflächen, NID-Auswertung vom 23. April 2024, durchschnittlich angegebener Traubenertrag: 117 dt/ha).

Bei 14 kg Nitrat-N/ha im Boden wird eine N-Düngung von 56 kg N/ha empfohlen. Mehrere Schläge können als eine Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst werden, zum Beispiel: Ertragsanlagen mit Traubenerträgen zwischen 7 und 14 t/ha, normalem Rebwuchs, Begrünung in jeder Gasse und/oder mit flacher Bodenbearbeitung und Wiederbegrünung in jeder zweiten Gasse, Humusgehalten zwischen 1,5 und 4 % und ohne organische Düngung. Bodenproben können in Ertragsanlagen vom 15. März bis 30. Juni gezogen werden.

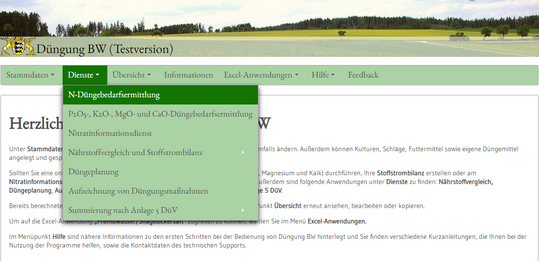

Der N-Düngebedarf für Reben kann in der Online-Anwendung „Düngung BW“ (www.duengung-bw.de) ermittelt werden. Die Anmeldung erfolgt mit derselben Registriernummer wie in FIONA. Außerdem ist dort eine Online-Teilnahme am NID möglich. Auch Papiererhebungsformulare stehen zur Verfügung. Informationen zum NID finden Sie unter: http://ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Nitratinformationsdienst. Dort werden auch die aktuellen Nitratgehalte für Reben und weitere Kulturen veröffentlicht (Allgemeine Auswertungen > „Reben“).

EUF-Bodenuntersuchung – Stickstoff und viel mehr

Bei der EUF-Methode (Elektro-Ultrafiltration) werden in Bodenproben aus 0 bis 60 cm neben Nitrat auch leicht mineralisierbare organische Stickstoffverbindungen (Norg) gemessen. Weitere Angaben zu Wüchsigkeit, Steinanteil sowie Begrünung (unter anderem Anteil Leguminosen, Umbruch einer langjährigen Begrünung) und die geplante organische Düngung fließen in die EUF-Düngeempfehlung für Stickstoff ein. Mit dem EUF-Verfahren werden zusätzlich Nährstoffe wie Phosphat, Kalium, Kalk, Magnesium und Bor bestimmt.

Die mittlere EUF-N-Empfehlung liegt im Mittel 2 kg/ha niedriger als 2023 Dr. Monika Riedel

Im Jahr 2024 wurden rund 2000 Bodenproben nach dem EUF-Verfahren für Reben untersucht. Davon stammten rund 700 aus Baden-Württemberg. In Abhängigkeit vom Stickstoffvorrat, Nachlieferungsvermögen des Bodens und von der Bewirtschaftung gab es eine große Bandbreite unterschiedlicher N-Düngeempfehlungen. Allgemein ist festzustellen, dass die EUF-Nitratgehalte im Boden – entgegen der Erwartung – im Mittel geringfügig höher sind als im Vorjahr.

Der lösliche organische Stickstoff (Norg) als Maß für die Nachlieferung des Stickstoffs war vergleichbar dem Vorjahr. Die EUF-N-Düngeempfehlungen reichen je nach Standort von 0 bis 80 kg N/ha. Die mittlere EUF-N-Empfehlung 2024 in Baden-Württemberg beträgt 51 kg N/ha und liegt im Mittel 2 kg/ha niedriger als 2023. Für den Einzelstandort ergeben sich individuelle Düngeempfehlungen, die aufgrund der gemessenen Nitrat- und Norg-Gehalte davon deutlich abweichen können.

Die in Baden-Württemberg vorherrschenden Rebflächen mit ganzflächiger Dauerbegrünung erhalten im Mittel eine N-Empfehlung von 56 kg N/ha. Auf knapp zwei Drittel der dauerbegrünten Flächen werden aufgrund niedriger N-Gehalte im Boden 55 bis 80 kg N/ha empfohlen. Bei Dauerbegrünung in jeder zweiten Gasse liegt die mittlere EUF-N-Empfehlung bei 40 kg N/ha.

Die EUF-Ergebnisse werden zusätzlich zum postalischen Versand auch im Südzucker-Portal im PDF-Format hinterlegt (rmp.szgroup.com) und können dort aufgerufen werden. Für den Zugang zum Portal kann jeder Weinbaubetrieb auf Wunsch freigeschaltet werden.

SchALVO-Vorgaben beachten

In Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten sind in Baden-Württemberg die Vorgaben der SchALVO (Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung) zu beachten, unter anderem Einschränkungen bezüglich Bodenbearbeitungsterminen und Einsaat von Leguminosen. Außerdem müssen gewisse Flächenanteile beprobt und – auch vor einer Düngung von weniger als 50 kg N/ha – mit einer Messmethode (Nmin oder EUF) untersucht werden.

Aufzeichnungen nach Dünge- und Stoffstrombilanzverordnung

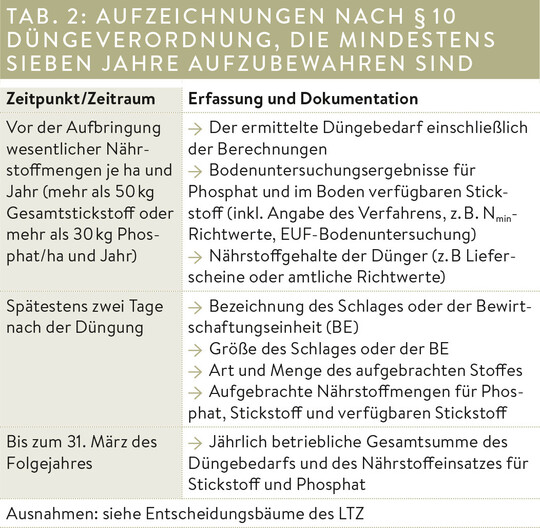

Vor der Düngung von wesentlichen Nährstoffmengen (Stickstoffmengen über 50 kg N/ha und Jahr oder über 30 kg Phosphat je Hektar und Jahr) ist der jeweilige Düngebedarf festzustellen und zu dokumentieren. Auch weitere Aufzeichnungspflichten sind zu beachten (siehe Tab. 2). Ab welcher Betriebsgröße dies gilt, hängt auch davon ab, ob Flächen im Nitratgebiet oder eutrophierten Gebiet liegen.

Auf Karten der LUBW oder über FIONA kann eingesehen werden, welche Flächen in diesen Gebieten liegen. Ein Link auf diese Karten und Entscheidungsbäume zur Aufzeichnungspflicht sind unter http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Duengung (rechtlicher Rahmen) zu finden. Im „Merkblatt VODüVGebiete“ des LTZ sind die Anforderungen für Betriebe mit Flächen im Nitratgebiet oder eutrophierten Gebiet zusammengestellt. Betriebe, die auf keinem Schlag wesentliche Nährstoffmengen aufbringen, sind von den meisten Dokumentations- und Untersuchungspflichten der Düngeverordnung (DüV) und der VODüVGebiete befreit.

Welche Aufzeichnungen nach der Stoffstrombilanzverordnung als „Hoftorbilanz“ zur Nährstoffzufuhr und Nährstoffabfuhr erforderlich sind und welche Betriebe hierzu verpflichtet sind, ist auf der oben genannter Website des LTZ und des WBI erläutert.

Zur Ermittlung und Dokumentation des Düngebedarfs für Stickstoff und weitere Nährstoffe auf der Basis von eigenen Bodenanalysen (oder Nmin-Werten des Nitratinformationsdienstes) kann ein Online-Portal genutzt werden: www.duengung-bw.de. Unter der Rubrik „Informationen“ sowie unter http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Duengung (rechtlicher Rahmen) stehen Merkblätter und Artikel zur Düngeverordnung, VODüVGebiete und Stoffstrombilanzverordnung zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Düngung von Ertragsreben, Düngeverordnung und Formulare zur N-Düngebedarfsermittlung und Dokumentation:

a) Nmin-Methode oder Verwendung von Werten des NID oder

b) Schätzverfahren

unter www.wbi-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Fachinfo/Duengung im Weinbau

Flächen in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten (nach SchALVO) : www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/wasserschutzgebiete

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.