Geld für neue Forschungsprojekte

- Veröffentlicht am

In den am JKI in Siebeldingen bearbeiteten Projekten geht es um die Diagnose der Flavescence dorée, die Goldgelbe Vergilbung, und das Monitoring des Erregers dieser Rebenkrankheit und der Insekten, die ihn übertragen. Die Krankheit wird durch ein zellwandloses Bakterium, ein sogenanntes Phytoplasma, hervorgerufen. Dieser bekämpfungswürdige Quarantäneschadorganismus und sein Vektorinsekt die Amerikanische Rebzikade finden in heimischen Weinregionen immer bessere Bedingungen vor.

Für erkrankte Pflanzen und die Krankheitserreger gelten innerhalb der EU Verbringungsverbote und weitere Maßnahmen, die die Ein- und Verschleppung der Quarantäneschaderreger verhindern helfen. Beide Projekte werden im Rahmen der Ausschreibung „Innovationen zur Vermeidung der Ein- und Verschleppung von geregelten und neuen Schadorganismen an Pflanzen“ vom BMEL gefördert.

Zwei Projekte gefördert

Sowohl in „VectoScreen“ als auch in „PhytoMo“ geht es darum, neue technische Möglichkeiten für das Monitoring der Flavescence dorée bzw. des übertragenden Insektes zu entwickeln, die sich auf andere Quarantäneschadorganismen im Obst- und Weinbau aber auch regulierte Nichtquarantäneschaderreger übertragen lassen. Da Phytoplasmosen im Weinbau ein wichtiges Forschungsfeld am JKI sind, koordiniert das Institut beide Verbundprojekte.

Mit im Boot als Kooperationspartner sind weitere Forschungseinrichtungen sowie kleinere Unternehmen. An den Projekten sind gleich drei JKI-Fachinstitute beteiligt. Die Verantwortung für VectoScreen liegt bei den Rebschutzexperten am Standort Siebeldingen des JKI-Instituts für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau. Außerdem wirkt das JKI-Institut für Strategien und Folgenabschätzung mit. Der PhytoMo-Verbund wird vom JKI-Institut für Rebenzüchtung koordiniert, auch hier sind die Rebschützer des JKI beteiligt, die ebenfalls auf dem Geilweilerhof in Siebeldingen arbeiten.

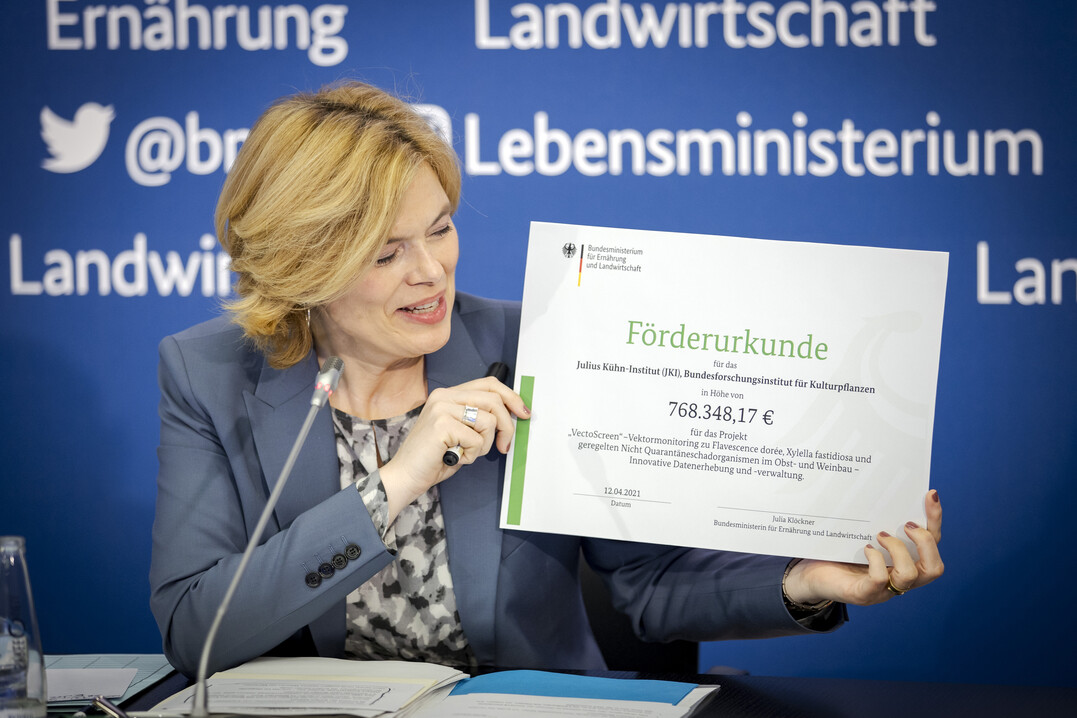

Zum Projekt VectoScreen (Förderurkunde für JKI über 768.848 Euro):

VectoScreen ist darauf angelegt, das Monitoring von Phytoplasmosen und anderen vektorübertragenen Krankheiten von Obst und Rebe noch effizienter zu gestalten, indem Massenfänge der Überträgerinsekten, unter anderem Zikaden und Schmierläuse, mithilfe der Hochdurchsatzsequenzierung analysiert werden. In Verbindung mit Bioinformatik ist Hochdurchsatzsequenzierung ein mächtiges Werkzeug in der Diagnose und Zuordnung von Pathogenen und Schaderregern im Kulturpflanzenanbau.

Ein wichtiges Ziel ist die Entwicklung einer Internet-Plattform für die Verwaltung, Analyse und Kommunikation von Monitoringdaten, die im Nachgang allen Monitoringvorhaben für geregelte Schadorganismen zur Verfügung gestellt werden kann. Über die genannten Phytoplasmosen hinaus werden auch die Vektoren des Bakteriums Xylella fastidiosa bearbeitet, das in Südeuropa schwere Schäden an Oliven und Steinobst verursacht und in Nordamerika Pierce’s Disease an der Rebe auslöst.

Ca. Phytoplasma mali, Grapevine Leafroll Virus und Little Cherry Virus sind ebenfalls in die Untersuchungen eingeschlossen. Die beiden Viren werden von Schmierlausarten übertragen und schädigen Reben bzw. Kirschen. Sie stellen ein besonderes Problem beim Export von Sorten und Anbaumaterial dar.

Zum Projekt PhytoMo (Förderurkunde für JKI über 574.218 Euro):

Da Reben den zellwandlosen Bakterien (Phytoplasmen) schutzlos ausgeliefert sind, kann Früherkennung helfen, das Problem zu reduzieren. Es gilt, befallene Rebstöcke rechtzeitig aufzuspüren und zu entfernen. Deshalb soll aufbauend auf Ergebnissen eines Vorgänger-Projekts (BigGrape) ein multispektrales Bildverarbeitungssystem zur spezifischen Erkennung von Phytoplasmosen erarbeitet und anschließend geeignete Sensorsysteme zur Erkennung infizierter Reben entwickelt werden. Die genannten Systeme sollen sowohl am Boden als auch drohnengestützt aus der Luft eingesetzt werden.

Die phytopathologische Referenz für die Entwicklungsarbeiten wird durch differentialdiagnostische Untersuchungen und die genetische Charakterisierung der Phytoplasmosen-Pathosysteme unter Einbeziehung alternativer Wirtspflanzen, im speziellen Fall sind dies Erlenbäume, geschaffen. Für die Überwachung alternativer Wirtspflanzen sollen molekulare Screeningtools entwickelt werden.

Weitere Projektnehmer in PhytoMo sind die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (Förderurkunde über 698.452 Euro), die RLP AgroScience GmbH (Förderurkunde über 51.911 Euro), das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, kurz IOSB (Förderurkunde über 536.709 Euro) sowie die Universität Bonn, Institut für Geodäsie und Geoinformation, Professur für Geodäsie (Förderurkunde über 261.616 Euro).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.