Die Zielgerade ist in Sicht

Der Weinjahrgang 2019 biegt auf die Zielgerade ein. Überwiegend zeigen sich die Ertragsaussichten in einem erfreulich mittleren Bereich. Die Entwicklung der Reife bewegt sich im langjährigen Mittel, sodass die Lese der meisten Frühsorten nicht vor Mitte September beginnen dürfte.

- Veröffentlicht am

Nach der großen Hitze im letzten Julidrittel hatte sich ab Ende Juli eine 3-wöchige feuchtere Witterungsperiode eingenistet. Die Niederschläge waren einerseits für die Pflanzen höchst notwendig, andererseits waren durch moderate Temperaturen und feuchte Bedingungen die Voraussetzungen für die Entwicklung der Kirschessigfliege (KEF) gut. Sehr erfreulich ist aktuell der Wetterumschwung in Richtung Spätsommer. Dennoch scheint sich die Populationsentwicklung der KEF dadurch nicht ausbremsen zu lassen.

Aktuell sind größere Fäulnisherde noch die Ausnahme. In Einzelfällen finden sich aber auch bereits deutliche Anzeichen für KEF-Befall insbesondere bei Acolon, Dornfelder und Regent. Hierbei sind wüchsige Standorte oder Standorte in der Nähe von Wald- oder Buschwerk besonders gefährdet. Es wird dringend empfohlen, die Anlagen auf beginnende saftelnde Beerchen zuprüfen.

Oberflächig werden Beerenhäute durch Oidiumbefall sowie Wespen- oder Mäusefraß beschädigt. Diese Wunden bilden dann ebenfalls Eintrittspforten für Essigfliegen und weitere Insekten. Fliegen (auch die großen Fleischfliegen) oder Bienen können keine gesunde Beerenhaut knacken und kommen immer nur sekundär zum „Auslöffeln“ der bereits geöffneten Beeren. Auch Ameisen sind dort anzutreffen, wo Löcher in den Beeren freien Zugang zum süßen Saft bieten.

Kirschessigfliege (KEF): Grundinformationen und aktueller Stand

Die Flugaktivität der KEF hat zugenommen. Wer an der Laubwand rüttelt und KEF aus den Trauben (Männchen haben schwarze Punkte auf den Flügeln) aufsteigen, erhält dahingehend einen ersten Hinweis. Bei Beerenuntersuchungen wurden bei den Sorten Acolon, Dornfelder, Regent und Portugieser teilweise (nicht in jeder Anlage!) Eiablage der KEF festgestellt.

Unter„VitiMonitoring“ http://monitoring.vitimeteo.de/$/ kann ein schneller Überblick über die KEF-Gesamtsituation in Baden-Württemberg gewonnen werden (siehe angehängten Wegweiser).

Sehr hilfreich sind die hier eingestellten Ergebnisse örtlicher Rebschutzwarte zur Eiablage. Selbstverständlich entbinden die Ergebnisse dieses Monitorings nicht davon, seine Anlagen selbst zubeobachten und ggf. entsprechende Maßnahmen – bezogen auf den Einzelstandort – vorzunehmen. Teilweise stammen die Ergebnisse aus besonders kritischen Anlagen. Deshalb sind die Zahlen des dort festgestellten Befalls niemals auf alle anderen Standorte zu übertragen.

Grundsätzlich gilt: Pflanzenschutz-Maßnahmen sind nicht erforderlich bei:

- Weißweinsorten

- Rötlichen und roten Sorten, die keine Befallssymptome zeigen

- Rötlichen und roten Sorten, die zwar Befallssymptome zeigen, der absehbare Lesezeitpunkt aber die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartezeit nicht ermöglicht

Im Vordergrund stehen wichtige vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchte und zur Besonnung der Trauben:

Die Kirschessigfliege bevorzugt feuchtwarme und schattige Gebiete. Eine gut belüftete und besonnte Traubenzone stellt deshalb für die KEF ungünstigere Bedingungen dar. Auch kurz gehaltene Begrünungen bieten ihr weniger Rückzugsmöglichkeiten am Boden und senken die Luftfeuchte im Bestand. Darüber hinaus sollten, im Falle einer Ertragsregulierung, süße Trauben nicht auf dem Boden liegen bleiben.

- Alle Trauben sollten möglichst besonnt hängen

- Keine Beschattung der Traubenzone durch überhängende Rebtriebe

- Traubenzone bei roten Sorten ausreichend auslichten

- Im Inneren von Traubennestern fühlt sich die KEF wohl

- Begrünung kurz halten (max. Knöchelhöhe)

- Ausgedünnte reife Trauben nicht in der Anlage belassen

- Als weitere unterstützende Hygienemaßnahme ist im Gespräch, dass das Pflanzenstärkungsmittel „CutiSan“ (weiße Tonerde) vorbeugend in die Traubenzone appliziert werden kann. Es färbt die Traubenzone weiß und soll die Trauben gegen KEF-bedingte Fäulnis stärken. Die tatsächliche Wirkung ist aktuell noch sehr widersprüchlich, auch wenn einzelne Publikationen Besseres versprechen. Aktuell ist nur „CutiSan“ als Pflanzenstärkungsmittel beantragt. Wegen nicht abgesicherter möglicher kritischer Inhaltsstoffe wird davor gewarnt, andere Präparate mit ähnlichen Versprechen einzusetzen. Aufgrund der „weißen Traubenzone“ nach „CutiSan-Einsatz“ muss der erklärungsbedürftige,öffentlichkeitswirksame weiße Spritzbelag in der aktuellen Diskussion um Pflanzenschutzmittel gut abgewogen und auf jeden Fall mit dem Vermarktungsbetrieb abgestimmt werden. Der vorbeugende Einsatz von „CutiSan“ wäre ab Farbumschlag (ca. BBCH 83) beziehungsweise ab einem Mostgewicht von ca. 50° Oechsle durchzuführen. Die Aufwandmenge liegt bei 8-15 kg/ha in 400-500 l Wasser (max. 3 %ig) unter Zugabe eines Netzmittels wie z. B. Wetcit (0,2 %ig). Die Applikation erfolgt beidseitig in die abgetrocknete und gut entblätterte Traubenzone. Um ein schnelles Absetzen zu vermeiden, sollte mit laufendem Rührwerk gefahren werden. Tankmischungen werden nicht empfohlen. Nach Niederschlägen ist der Belag ggfs. zu erneuern. Das Produkt ist FiBL-gelistet und unterliegt keiner Wartezeit.

Direkte Maßnahmen:

Pflanzenschutz-Maßnahmen sind möglicherweise in Erwägung zu ziehen bei gefährdeten rötlichen und roten Sorten, die sichtbaren Anfangsbefall zeigen und bei denen die Wartezeit sicher eingehalten werden kann. Eine eventuell notwendige chemische Bekämpfung richtet sich nach den beobachteten Eiablagen (Einbohrlöcher bzw. Safttröpfchen) an Traubenbeeren.

Aktuell wurde in den Montoringflächen bei den Frühsorten Acolon, Dornfelder, Regent und Portugieser in kritischen Lagen bereits nennenswerter Befall festgestellt. Eigentliche Eiablagen mit zwei Eifäden, die aus dem Einbohrloch herausragen, sind leider nur mit einer ausreichenden Vergrößerung (ca. 10- bis 20-fach) zu erkennen.

Tipp: Wenn das vermeintliche Einbohrloch mit dem Smartphone fotografiert wird, kann es anschließend vergrößert werden und man sieht dann ggf. die weißen Luftschläuche.

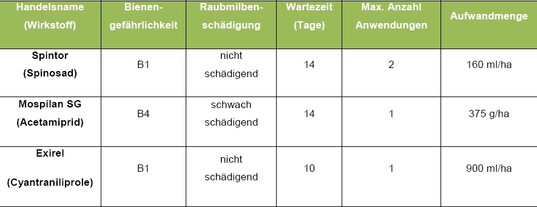

Erst bei sichtbarem Befallsbeginn macht eine Anwendung Sinn. Gegebenenfalls sollte dann eine erste Behandlung mit„SpinTor“ durchgeführt werden. Besonders gilt dies für gefährdete Anlagen, in denen bereits angeschlagene und faulende Beeren vorhanden sind. „SpinTor“ ist bienengefährlich und hat eine Wartezeit von 14 Tagen. Alternativ können auch die anderen zugelassenen oder genehmigten Präparate „Exirel“ oder „Mospilan“ entsprechend ihrer Anwendungsbestimmungen eingesetzt werden.

Bienengefährliche Insektizide dürfen nicht eingesetzt werden, wenn im Bestand etwas blüht oder wenn die Trauben von Bienen beflogen werden. Auch deshalb muss die Begrünung gemulcht sein. Wegen möglicher Insektizidbehandlungen in diesem Jahr wird dringend empfohlen, mit den Imkern zu reden, die ihre Bienenstände in der Nähe von Weinbergen aufgestellt haben. Falls irgendmöglich, wäre eine Verlegung der Bienenstände wünschenswert. Weiterhin sollten, auch wenn keine Bienen im Bestand zu sehen sind, die Behandlungen möglichst in die späten Abend- oder frühen Morgenstunden (vor bzw. nach Sonnenuntergang) verlegt werden.

Bei Dämmerung haben viele Bienen einerseits ihre „Kernarbeitszeit“ beendet oder noch nicht begonnen und andererseits sind KEF zu diesen Zeiten vermehrt im Bestand unterwegs.

Kombinationsverfahren:

Möglicherweise könnte sich auch das Kombinationsverfahren von „combi-protec“ mit z. B. „SpinTor“ eignen. Leider fehlen nachwievor aussagekräftige amtliche Versuche über mehrere Jahre. Der geringe Wasseraufwand von ca. 20 Liter Wasser/ha mit 1 Litercombi-protec und 5 mL „SpinTor“ ließe sich z. B. für Handarbeitslagen am besten mit einer handbetriebenen Rückenspritze ohne Luftunterstützung und entsprechender Düsenausstattung an die Traubenzone ausbringen. Es genügen hier wenige Tröpfchen im Traubenzonenbereich (wenig Druck erzeugen).

Dieses Verfahren eignet sich nicht für die Schlauchspritzung. In terrassierten Handarbeitslagen steht vornehmlich die gefährdete Sorte Trollinger. Hierzu liegen aktuell noch keine „Gefahrenmeldungen“ hinsichtlich KEF vor. Das Verfahren scheint nur Wirkung zu versprechen, wenn rechtzeitig ab Farbumschlag behandelt wird. Bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Zusatzstoff „combi-protec“ gelten die jeweiligen Anwendungsbestimmungen des Pflanzenschutz-Mischungspartners.

Der Zusatzstoff „Combi Protec“ ist nach §42 PfSG bis 2023 in folgenden Mischungen zugelassen:

- Combi-protec in Tankmischung mit Spintor, 1 L combi-protec in 20 L Spritzbrühe mit 5 mL Spintor (es gelten die Anwendungsbestimmungen und Wartezeiten bzw. Auflagen von Spintor)

- Combi-protec in Tankmischung mit Mospilan, 1 L combi-protec in 20 L Spritzbrühe mit 25 g Mospilan (es gelten die Anwendungsbestimmungen und Wartezeiten bzw. Auflagen von Mospilan)

Anwendungshinweise zum Kombinationsverfahren mit Combi-Protec:

- Zuerst Wasser in Messbecher, dann combi-protec dazugeben – sofort aufrühren!

- Anschließend SpinTor oder Mospilan zugeben

- Nicht direkt in Brühebehälter geben

- combi-protec ist am besten bei einer Temperatur über 20° C lösbar

- Applikation auf das trockene Blatt

- Keine Mischung mit Netzmittel

- Nach dem Einsatz Spritze gründlich mit Wasser durchspülen!

Grundsätzlich müssen Mitglieder von Erzeugergemeinschaften und Weingärtnergenossenschaften entsprechende Maßnahmenmit dem Vermarktungsbetrieb abstimmen bzw. deren Vorgaben beachten.

Sonstiges

- Hinweise zum Bienenschutz sind zu beachten!

- Der Wirkungsgrad aller beschriebenen Varianten liegt niemals bei 100 %. Es kann nicht erwartet werden, dass dadurch der Befall auf „Null“ reduziert werden kann. Es ist aber zu erwarten, dass durch gezielte Behandlungen, falls sie notwendig werden, die Populationsentwicklung gebremst wird und damit das Lesefenster größer wird

- Das Befahren jeder Gasse verbessert die Wirkung. Alternativ bei Befahrung jeder zweiten Gasse nicht zu schnell fahren

- Nach Rücksprache mit der Firma Corteva können Anbruchgebinde von „SpinTor“ aus den Vorjahren noch aufgebraucht werden, die Wirkung sollte bei ordnungsgemäßer, frostfreier Lagerung noch gegeben sein

- Besonders bei Trollinger die Traubenzone entblättern. Wegen noch nicht komplett ausgestandener Sonnenbrandgefahr auf der Sonnenseite erst, wenn die 30 Grad Marke unterschritten wird. Geht jetzt leider nur noch in Handarbeit

- Chemische Behandlungen vom Zeitpunkt her nur so durchführen, dass keine Probleme mit der Wartezeit entstehen. Sie sollten jetzt in der sehr sensiblen Phase kurz vor der Lese als letztes Mittel der Wahl zum Einsatz kommen

- Selbstvermarkter und Erzeugergemeinschaften sollten vorbereitet sein, schnell reagieren zu können, wenn Lesenotwendigkeit besteht

- Der Massenfang durch eine Randbehängung kann eine ergänzende Maßnahme darstellen. Nach derzeitigem Wissensstand ermöglicht er allenfalls den Befall durch den Schädling abzuschwächen bzw. hinauszuzögern

- Zum Einsatz von Löschkalk bzw. Fruchtkalk als Düngemaßnahme gibt es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirkungauf die Kirschessigfliege. Von Kalkung der Anlagen wird nach heutigem Wissenstand abgeraten

- ACHTUNG!!!!!Für dieses Jahr (2019) ist „KARATE ZEON“ nicht zugelassen. Ein Einsatz nicht zugelassener Mittel würde einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz darstellen. Es dürfen niemals Mittel ohne entsprechende Zulassung verwendet werden. Weine mit Rückständen von nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln sind nicht verkehrsfähig.

Hinweise und Auflagen in den Gebrauchsanleitungen der Pflanzenschutzmittel, insbesondere zum Bienenschutz, sind immer zu beachten.

Der nächste Hinweis erfolgt situationsbedingt.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.