Weinberge überwiegend gesund

Die Entwicklung der Traubenreife zeigt sich sehr unterschiedlich. Während Trollinger, Riesling und Lemberger erfreulicherweise noch zurück sind, zeigen frühreife Sorten schon beachtliche Mostgewichte – natürlich abhängig von Ertragsniveau und Wasserversorgung. Mit ersten echten Leseaktivitäten wird vermutlich ab dem 7. September gerechnet. Davor gibt es natürlich auch schon Vorgeplänkel mit Lese für Neuen Wein, Sektgrundwein oder Traubensaft.

- Veröffentlicht am

Allgemeine Situation

Die Weinberge sind überwiegend gesund, mit Ausnahme von Wespenfraß und mehr oder weniger Spuren von Oidium.

Das Wetter hat sich um das zweitletzte Augustwochenende von Hochsommer auf herbstlich/spätsommerlich umgestellt. Es bleibt weiterhin sehr trocken. Einerseits wäre Regen hochwillkommen, andererseits würde durch eine längere Regenphase mit warmen Nachttemperaturen der Lesedruck auch ohne KEF schnell ansteigen.

In Frostflächen sind sortenabhängig unterschiedlich viele Trauben der zweiten Generation (Geiztriebtrauben) ausgebildet. Ob diese reif werden und ausreichend Aromareife bilden, wird sich zeigen. Schwierig ist die Situation, wenn teilgeschädigte Flächen mit Vollernter gelesen werden sollten. Der Reifegrad zwischen Trauben der ersten und zweiten Generation wird eine gemeinsame Lese ausschließen.

Kirschessigfliege

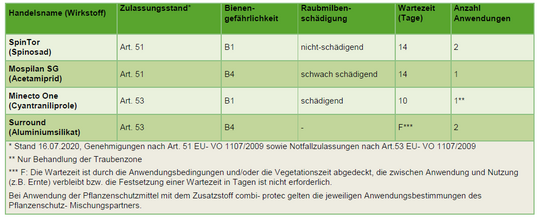

Die Hitzeperioden der vergangenen Wochen haben die Population der KEF reduziert. Aktuell ist der Befallsdruck als gering einzustufen. Bei entsprechender Witterung könnte sich der Befallsdruck jedoch wieder aufbauen. Zur Abschätzung der Lage sollten die Beobachtungen während der Reifezeit intensiviert werden. Einen ersten Überblick können sich Interessierte über „Vitimonitoring“ verschaffen. Aktuelle Auswertungen von Eiablagen an gesunden Beeren von Acolon und Cabernet Dorsa ergaben hier erste geringe Befallsfunde. Viele Flächen sind aber noch komplett ohne Befund. Eine allgemein gültige oder gar pauschale Behandlungsempfehlung für den Einsatz eines der zugelassenen Mittel kann nicht gegeben werden. Hierzu sind neben dem akuten Befallsgrad mit KEF zusätzlich der Reife- und Gesundheitszustand und die Umgebungsverhältnisse der Anlage zu berücksichtigen.

Aktuelle Empfehlung:

Nach intensiver Diskussion in der „Arbeitsgruppe KEF“ des Weinbauverbands Württemberg besteht aktuell kein Anlass für eine generelle Empfehlung einer Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Kirschessigfliege.

Grundsätzlich gilt, dass spezielle KEF Maßnahmen NICHT erforderlich sind bei:

- Weißweinsorten

- Rötlichen und roten Sorten, die keine Befallssymptome zeigen

- Rötlichen und roten Sorten, die zwar Befallssymptome zeigen, bei denen aber der absehbare Lesezeitpunkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartezeit nicht ermöglicht. Es muss zumindest damit gerechnet werden, dass die bekannten Frühstarter-Sorten (z.B. Acolon) ab dem 7. September gelesen werden dürfen oder müssen.

Bezüglich mittelfrüher oder auch später Rebsorten ist zu beachten, dass insbesondere nach dem allgemeinen Lesestart, wenn irgend möglich, keine Pflanzenschutzmaßnahme mehr stattfindet.

Erstmalig ist in diesem Jahr mit „Surround“ ein Präparat mit repellenter (abschreckender) Wirkung zugelassen. Der Einsatz erfolgt rein vorbeugend, wenn festgestellt wird, dass KEF Fliegen in Weinberge mit empfindlichen Sorten einfliegen. Eine ausreichende abschreckende Wirkung mit „Surround“ ist nur gegeben, wenn die Trauben rundum einen weißlichen Hauch erhalten. Dazu muss die Traubenzone sehr gut entblättert sein, ansonsten gibt es Lücken an den Trauben. Der Wirkstoff besteht aus fein zermahlenem Gesteinsmehl (Aluminiumsilikat ist auf Kaolinbasis). Das Mittel ist bienenungefährlich und stellt eine ökologisch sinnvolle Alternative in der KEF-Bekämpfung dar. Erklärungsbedürftig für die Bevölkerung ist lediglich die weiße Verfärbung der Traubenzone. Daher sollte der geplante Einsatz immer mit dem Vermarktungsbetrieb abgestimmt werden. Durch Hinweisschilder an der Fläche, kann auf die nicht insektizide und bienenungefährliche Wirkung des Mittels hingewiesen werden. Beachten Sie hierzu bitte die vom Weinbauverband Württemberg erarbeitete Vorlage (siehe Angehängte Datei).

Anmerkung:

Im letzten Hinweis hatte sich in der Überschrift der Vorlage ein humorvoller Fehlerteufel eingeschlichen.

Kir(s)chessigfliege wurde nun ausgetauscht durch Kirschessigfliege. Ein korrigiertes Exemplar ist nochmal beigefügt.

Zur praktischen Umsetzung der Anwendung von „Surround“ ist als weitere Anlage eine Firmeninformation beigefügt.

Vorgaben der Absatzorganisationen zum Einsatz von Mitteln gegen KEF sind strikt zu beachten!!!

Wespen

Nach wie vor führt das hohe Aufkommen von Wespen zu verbreiteten Beerenverletzungen. Neben dem direkten Ertragsschaden (darf sicher nicht überbewertet werden) sind die entstehenden Wunden ein größeres Problem. Solange es einigermaßen trocken bleibt und die Beeren vollständig geleert werden, reduziert sich das Problem von Sekundärschäden. Ansonsten kann nur mit einer angepassten Lese reagiert werden. Weitere Hinweise zu Fangflaschen sind der Mitteilung Nr. 18 zu entnehmen).

Sonstiges

Das Massenfangverfahren durch Aufhängen von Fangflaschen am Rande von Rebflächen kann als unterstützende Maßnahme gesehen werden. Seriöse Nachweise einer ausreichenden Wirkung bei starkem Befall sind leider noch nicht geführt. Wer darauf baut, sollte dennoch seine Bestände gründlich im Auge behalten.

Hinweis zum Bienenschutz:

Nach der Bienenschutzverordnung dürfen Pflanzenschutzmittel mit der Einstufung B1 (Bienengefährlich) nicht in von Bienen beflogenen Weinbergen eingesetzt werden (saftende Trauben, Honigtau, blühende Unkräuter). Daher blühende Begrünungen vor einem Insektizideinsatz mulchen und Insektizide erst vor/nach Beendigung des täglichen Bienenflugs (kurz vor Sonnenaufgang / kurz nach Sonnenuntergang) einsetzen. Dies deckt sich auch mit den Hauptaktivitätsphasen der KEF. Beschädigte Beeren in den Weinbergen sind generell als Warnsignal für das Vorhandensein von Bienen zu werten. Weiter bitten wir zu beachten, dass bienengefährliche Pflanzenschutzmittel (B1) innerhalb eines Umkreises von 60 m um einen Bienenstand entweder während des täglichen Bienenfluges nur mit Zustimmung des Imkers oder außerhalb der täglichen Flugzeit eingesetzt werden dürfen.

Eine offene Kommunikation zwischen Winzer und Imker ist immer positiv!

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.