Ein Frühling mit scharfen Kontrasten

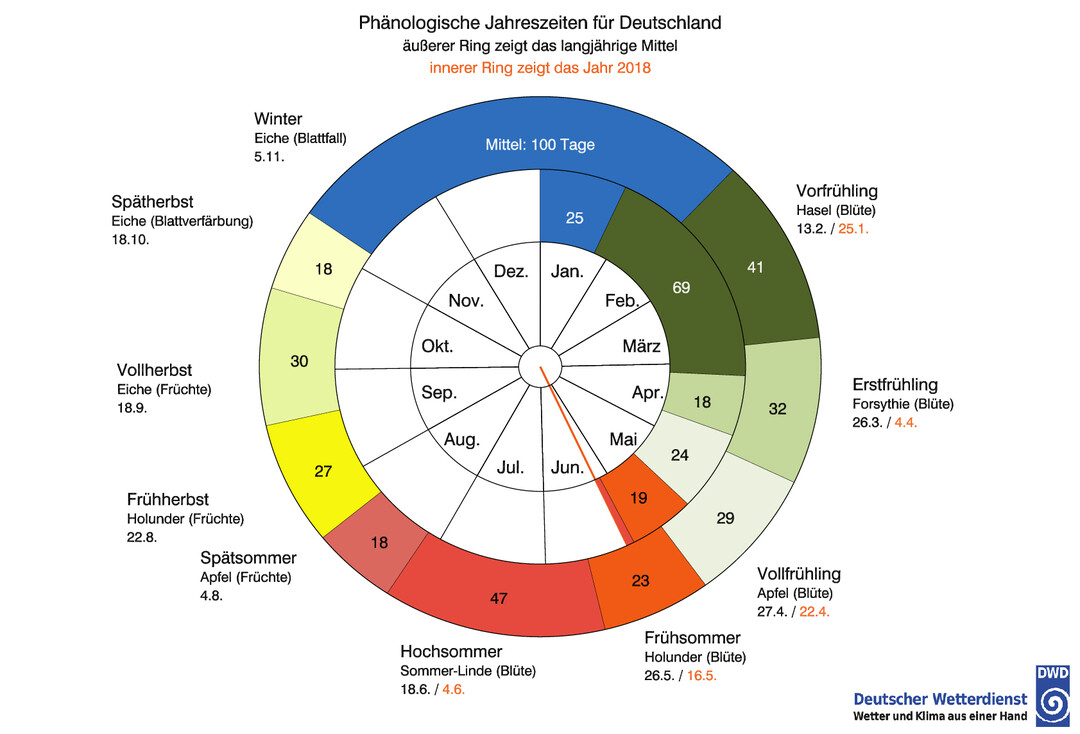

Nach dem unterkühlten März - der Pflanzen und viele landwirtschaftliche Arbeiten zum Ruhen zwang - explodierte die Vegetation im April. Wie der darauffolgende Mai war er trocken, sonnig und vor allem sehr warm. Die Pollen flogen in hoher Konzentration und dichten Zeitintervallen durch die Luft. Zum Ende der Jahreszeit gab es zunehmend Probleme mit niedriger Bodenfeuchte, Trockenstress bei Pflanzen und erhöhter Waldbrandgefahr. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) über die Auswirkungen des Wetters auf die Landwirtschaft in Deutschland im Frühjahr 2018.

- Veröffentlicht am

Der März 2018 brachte zwei markante Kältewellen und ein Frühlingsintermezzo: Die ersten Märztage waren geprägt von trocken-kalten Ostwinden. Als sich mildere Luftmassen durchsetzen konnten, gab es einen Hauch von Frühling. Dieser wurde ab Monatsmitte mit einem eisigen Nordostwind zurückgedrängt. Schnee, Frost und teils Dauerfrost standen auf dem Programm. Erst zum Monatsende konnten sich wieder milde, aber feuchte Luftmassen durchsetzen.

Insgesamt fiel der März zu kalt und meist etwas zu trocken aus. Generell stand die Ausbringung von Gülle und Dünger auf dem Plan der Landwirte, die nur zeitweise und nicht überall möglich war. Die noch allgemein hohe Bodenfeuchte verhinderte meist den Start der Feldarbeiten. An die Aussaat der Sommerungen war nicht zu denken. Abgesehen von den wenigen frühlingshaften Tagen herrschte Winterruhe, so dass die Pflanzenentwicklung ein bis zwei Wochen hinter den Normalwerten lag.

Erst in den letzten Märztagen blühten Huflattich und Salweide vermehrt weiter - dabei konnte vereinzelt die 200-Grad-Temperatursumme, welche den Beginn des Grünlandwachstums charakterisiert, erreicht werden.

„Sommer“ im April: Explosion der Pflanzenwelt und Polleninvasion

Hochdruckgebiete standen im April 2018 im Mittelpunkt. So herrschten bereits zu Beginn des Monats frühlingshafte, ab Monatsmitte sogar sommerliche Temperaturen mit viel Sonnenschein. Damit war der April für Deutschland und für viele Bundesländer der wärmste April seit Beginn kontinuierlicher Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881.

Neben der Wärme zeigte sich ein deutliches Niederschlagsdefizit. Die vormals nassen Böden trockneten im Monatsverlauf weiter ab. Während die Sommerungen bei günstigen Bodenverhältnissen ausgesät werden konnten, wurde später auf leichten Böden allmählich das Wasser knapp. Zudem war Erosion ein Thema in Nordostdeutschland: einerseits gab es Wassererosion durch lokale Starkregenereignisse, andererseits war die Oberkrume frisch bearbeiteter Flächen teilweise so ausgetrocknet, dass es zu Winderosion kam.

In Süddeutschland war hingegen das Waldbrandrisiko vielfach hoch. Bei der trocken-warmen Witterung explodierte die Pflanzenentwicklung förmlich - inklusive des Pollenflugs. Der März-Rückstand wurde aufgeholt, am Monatsende lagen die Werte im Normalbereich.

Pflanzenboom, Waldbrandgefahr und Winderosion im heißen Rekord-Mai

Nach dem wärmsten April seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen 1881 folgte ein ebenso warmer Mai. Von Monatsanfang bis Monatsende wurde es immer wärmer – trotz der Eisheiligen. Hohe Temperaturen und eine starke Einstrahlung ließen die Verdunstungsraten auf 6 bis 8 mm pro Tag ansteigen.

Vor allem im Norden und Osten herrschte große Trockenheit. Wenn möglich, startete die Feldberegnung. Auf nichtberegneten und sandigen Standorten wiesen Wintergetreide, teils auch Sommergetreide und Kartoffelbestände durch Trockenheit bedingte Schäden auf. Auch der Boden war zeitweilig durch Winderosion gefährdet. Zudem stieg bei überdurchschnittlicher Sonnenscheindauer die Waldbrandgefahr bis auf die höchste Stufe 5 - insbesondere im Nordosten.

Kurz unterbrochen wurde die Wärme oft durch heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel - teils unwetterartig. Örtlich brachten sie enorme Schäden. Nach dem verbreiteten Schnellstart der Holunderblüte in der ersten Monatshälfte, begann danach die Sommerlinde zu blühen. Sie leitete den phänologischen Hochsommer ein und war im Vergleich zu den Vorjahren verbreitet zehn bis 14 Tage verfrüht. Das wüchsig-warme Wetter begünstigte auch die Ausbreitung tierischer Schädlinge wie Kriebelmücke, Läuse, Kirschfrucht- und Kirschessigfliege.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.