Kabinett beschließt Neuregelung

Das Bundeskabinett hat heute die Änderung des Weingesetzes beschlossen. Die Novelle des Weingesetzes – in Verbindung mit der Änderung der Weinverordnung – soll nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums dazu führen, dass die deutschen Winzer ihren Absatz wieder steigern können und bessere Erlöse erzielen.

- Veröffentlicht am

Deutschland partizipiert derzeit nicht am grundsätzlichen Wachstum innerhalb der Europäischen Union – das zeigen die Exportzahlen:

Entwicklung Wert der Weinausfuhren in Drittländer:

- EU: Steigerung von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2008 auf 11,6 Milliarden Euro im Jahr 2018

- Deutschland: Rückgang von 434 Millionen Euro im Jahr 2008 auf 307 Millionen Euro im Jahr 2018 (vorläufige Zahl)

Entwicklung des Volumens der Weinausfuhren in Drittländer

- EU: Steigerung von 17,3 Millionen Hektoliter im Jahr 2008 auf 22,6 Millionen Hektoliter im Jahr 2018

- Deutschland: Rückgang von 2,2 Millionen Hektoliter im Jahr 2008 auf 1 Millionen Hektoliter im Jahr 2018

Mit der Änderung des Weingesetzes will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner nach eigenen Angaben dazu beitragen, die Marktanteile wieder auszubauen – national wie international. Helfen soll dabei die mit der Gesetzesnovellierung beschlossene stärkere Herkunftsprofilierung der Weine. "Dieses System ist international sehr erfolgreich und bietet auch den Verbrauchern mehr Klarheit und Orientierung am Weinregal. Zudem begrenzen wir die Zahl der Neupflanzungen und stellen mehr Geld für die Absatzförderung zur Verfügung. Diese Maßnahmen sollen beitragen zu einer Marktbalance, mehr Wertschöpfung und besseren Vermarktungschancen für unsere heimischen Winzer“, so Klöckner.

Was ist neu?

1. Das deutsche Qualitätsweinsystem soll – in Anlehnung an das romanische Modell – stärker zu einem an der geografischen Herkunft orientierten System weiterentwickelt werden.

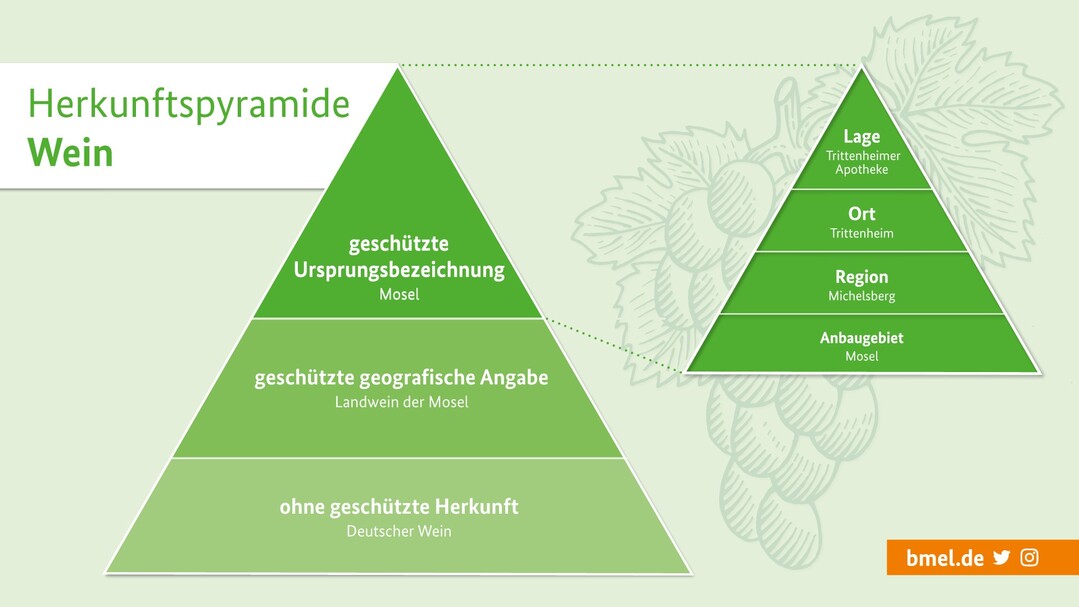

- Grundlage ist eine sogenannte Herkunftspyramide – angefangen bei „Deutschem Wein“ bis hinauf zum Lagenwein an der Spitze. Jede Herkunft soll für ein klares Profil stehen und dem Grundsatz folgen "je kleiner die Herkunft, desto höher die Qualität".

- Deshalb soll zukünftig für die Qualität vor allem entscheidend sein, „wo“ ein Wein angebaut wird. Das so genannte „terroir“ soll eine größere Rolle spielen: Boden, Klima, Umwelteinflüsse und natürliche Gegebenheiten bestimmen neben menschlichen Einflüssen maßgeblich die Weinqualität. Es erfolgt weiterhin eine Prüfung des Weins.

2. Begrenzung der Neuanpflanzungen: Die genehmigungsfähige Fläche für Neuanpflanzungen von Weinreben wird auf jährlich 0,3 Prozent beschränkt.

- Momentan wird in Deutschland auf gut 100.000 Hektar Wein angebaut, dementsprechend dürfen bis einschließlich 2023 höchstens rund 300 Hektar Reben jährlich neu angepflanzt werden. Diese Regelung gilt bereits seit 2016 und hat sich bewährt.

- So sollen etwa für Weine mit geschützter geografischer Angabe keine Orts- und Lagenamen verwendet werden dürfen. Diese sollen ausschließlich Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung vorbehalten bleiben.

- Zudem dürfen Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung künftig auch Namen größerer geografischer Einheiten tragen.

3.Verbesserte Absatzförderung, Stärkung des Marketings

- Die Mittel für die Absatzförderung werden um 500.000 Euro auf zwei Millionen Euro aufgestockt.

- Der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wird zur Unterstützung der Winzer in diesem Bereich damit künftig mehr Geld zur Verfügung stehen

Für die stärkere Herkunftsprofilierung bildet das Weingesetz den Rahmen – die genauen Inhalte werden in einer Verordnung geregelt. Das Gesetz wird im Oktober im Bundestag behandelt – im Dezember sind Gesetz und Verordnung im Bundesrat. Wenn der Rechtssetzungsprozess ohne Verzögerungen verläuft, kann die Novellierung im Dezember 2020 in Kraft treten.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.