Insektenschutz auf Landschaftsebene

Zum Abschluss des EU-Life-Projekts „Insektenfördernde Regionen“ gibt es jetzt konkrete Empfehlungen für Land- und Forstwirtschaft, Kommunen und Unternehmen. Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog bietet praktische Tipps zur Umsetzung biodiversitätsfördernder Projekte.

von Redaktion Quelle Bodensee-Stiftung erschienen am 22.05.2025Rund 80 % der Wildpflanzen und 75 % der bedeutendsten Kulturpflanzen hängen von Bestäubung durch Insekten ab. Insekten sichern 35 % des weltweiten Ertrags in der Nahrungsmittelproduktion. In Deutschland wird der volkswirtschaftliche Nutzen von Bestäubung auf etwa 3,8 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Gleichzeitig belegen verschiedene Studien einen alarmierenden Rückgang der Biomasse von Fluginsekten. Er geht unter anderem auf intensive Landwirtschaft, Stoffeinträge oder Flächenverbrauch zurück.

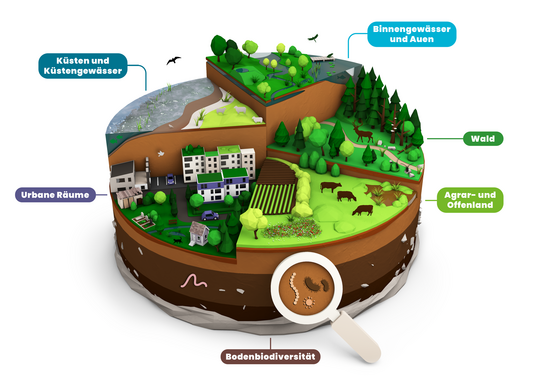

Zusammenspiel verschiedener Landnutzer

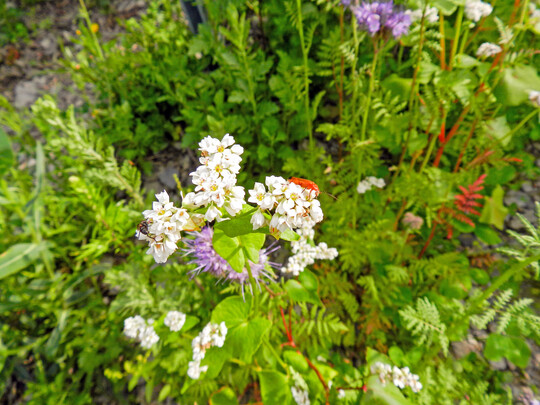

Insekten- und Biodiversitätsschutz ist dringend geboten und auf vielseitige Weise möglich. „Mehr als nur Blühstreifen!“ – der Titel des nun erschienenen Leitfaden für mehr und bessere Insektenförderung auf Landschaftsebene ist Programm: Mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog zeigt er, dass es über Blühstreifen hinaus noch viel mehr Möglichkeiten gibt, Insekten und biologische Vielfalt zu erhalten und zu fördern.

Zudem macht die Publikation deutlich, dass für effektiven Biodiversitäts- und Insektenschutz das Engagement mehrerer Akteure nötig ist: Im Gegensatz zu aktuell oft nur einzelbetrieblich umgesetzten Aktivitäten ist ein koordiniertes Zusammenspiel der verschiedenen Landnutzer gefragt – idealerweise von Landwirtschaft, Kommunen und Unternehmen.

Hilfestellungen für Insektenförderung

Die 60-seitige Publikation wird durch einen 46-seitigen Maßnahmenkatalog ergänzt. Gemeinsam bieten sie praktische Hilfestellungen, wie mehr und bessere Insektenförderung auf Landschaftsebene erreicht werden kann. So stellt der Leitfaden die Rolle von Landwirtschaft und Lebensmittelbranche, Forstwirtschaft, Kommunen und Unternehmen heraus und präsentiert für jede dieser Landnutzungsgruppen Instrumente für eine insektenfreundliche Bewirtschaftung sowie deren jeweilige Vorteile. Auch werden Fördermöglichkeiten, Bildungs- und Beratungsangebote sowie Wege zur Akzeptanzförderung durch Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung aufgezeigt. Jedes Kapitel wird mit guten Beispielen aus der Praxis abgerundet.

Erfahrungen aus dem Projekt „Insektenfördernde Regionen“

Die vorgestellten Maßnahmen sind zum großen Teil im EU-Life-Projekt „Insektenfördernde Regionen“ (IFR) erprobt worden. Um den nachhaltigen Schutz von Insekten und Biodiversität über größere zusammenhängende Flächen hinweg zu erreichen, haben in dem knapp fünfjährigen Projekt verschiedene Landnutzer zusammengearbeitet.

In sieben insektenfördernden Regionen (Allgäu, Bodensee, Bliesgau, Hohenlohe, Nördlicher Oberrhein, Wendland sowie Vinschgau/Südtirol) wurden von mehr als 60 Demonstrationsbetrieben Maßnahmen umgesetzt.

Dabei bestand der Anspruch darin, nicht nur gängige und bewährte Maßnahmen zur Förderung von bestäubenden Insekten in der Landwirtschaft zu verbreiten, sondern zusätzlich die ökologische Wirksamkeit und Praktikabilität weitergehender Anbaupraktiken zu testen und zu stärken. Die Erfahrungen sind in den Maßnahmenkatalog eingeflossen.

Die gebündelte Sammlung reicht von „Ackerrandstreifen“ bis „Weite Reihe“, gegliedert in Maßnahmen für Ackerbau, Grünland, Obst- und Weinbau sowie Maßnahmen im Garten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Landwirtschaft. Eine Übersicht biodiversitätsfördernder Strukturen rundet den Katalog ab.

Für jede Maßnahme werden nicht nur Umsetzung und Pflege beschrieben, sondern auch der Nutzen für die Biodiversität, weitere positive Effekte – wie Bodenverbesserung, Erosionsschutz oder Wasserrückhalt – sowie zusätzliche Empfehlungen, zum Beispiel zur Vermeidung negativer Begleiterscheinungen.

Die Maßnahmen sind auf den mitteleuropäischen Raum zugeschnitten, können aber für die Umsetzung in anderen Regionen angepasst werden. Viele der Maßnahmen können durch EU-Programme sowie nationale oder regionale Programme finanziert werden. Durch die Kombination verschiedener Maßnahmen kann ein zusammenhängendes Netz von Strukturen zur Förderung der Biodiversität geschaffen werden – eben eine insektenfördernde Region.

„Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität werden künftig noch wichtiger werden, denn sie bieten auch häufig Vorteile in Sachen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel – in der Landwirtschaft, im Forst und auch in Kommunen. Letztlich schaffen sie auch für uns Menschen einen besseren Lebensraum“, sagt Patrick Trötschler, Geschäftsführer der Bodensee-Stiftung und als Koordinator des Projekts „Insektenfördernde Regionen“ Herausgeber der Publikation. Er ermuntert zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. Schließlich könne jeder aktiv zur Erhaltung der Kulturlandschaft und Ökosystemleistungen beitragen und die lokale Flora und Fauna fördern.

Der Leitfaden steht auf der Webseite des Projekts „Insektenfördernde Regionen“ zum Download bereit.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.