Rebschutzhinweis Heilbronn: Erste Färbungen bei Frühsorten

Im aktuellen Rebschutzhinweis finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: Oidium, Peronospora, Botrytis, die Kirschessigfliege sowie über Sonstiges und die Mittelmenge.

- Veröffentlicht am

Allgemeine Situation

Das regnerische Wetter brachte in den letzten Wochen größere Regenmengen. Diese erschweren vor allem in den steilen Lagen den Pflanzenschutz aktuell enorm. Nach der langen Trockenstrecke war der Regen jedoch mehr als willkommen. Für Baden-Württemberg gesprochen liegen wir mit rund 20 Litern Niederschlag im Juli über dem langjährigen Mittel. Insgesamt betrachtet ist durch die lange Trockenheit trotzdem noch ein Wasserdefizit im Vergleich zum langjährigen Mittel vorhanden. Ins Gewicht schlagen hier vor allem die Monate Mai und Juni, welche ebenfalls im Vergleich zum langjährigen Mittel in diesem Jahr rund 104 Liter weniger Niederschlag brachten. Weniger Regen und auch wärmere Temperaturen sind ab der kommenden Woche gemeldet.

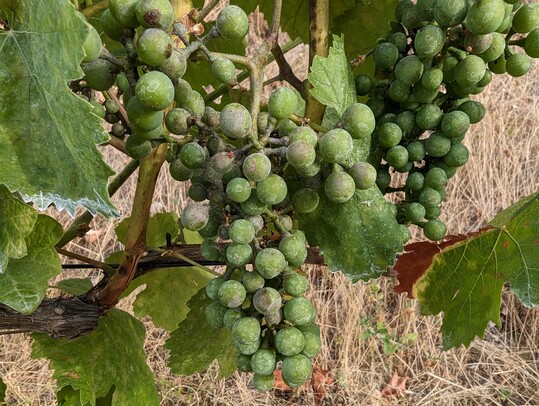

Erste Färbungen sind in den Frühsorten wie zum Beispiel beim Acolon, Cabernet Dorsa oder auch beim Regent zu sehen. Dort, wo Ertragskorrekturen zur Sicherung der Qualität notwendig sind, sollten bevorzugt kompakte Trauben, Trauben an Kurztrieben oder auch bereits geschädigte Trauben (mechanische Entlaubung/Oidium) entfernt werden. Das Traubenteilen sollte bis zum Reifebeginn, also dem Weichwerden beziehungsweise bis zur beginnenden Färbung abgeschlossen sein. Auch Esca-Stöcke, welche sich durch Blattsymptome oder durch das komplette Absterben des Rebstockes zeigen, sind zu finden. Sind Blattsymptome vorhanden, so sollten die Stöcke im Sommer markiert werden, damit diese dann im Winter etwa 10 cm über dem Boden abgesägt werden können. Hiermit kann die Sanierung des Stockes durch einen Stammausschlag versucht werden.

In den meisten Betrieben steht nun die Abschlussbehandlung an. Diese kann vorzugsweise mit einem Kupferpräparat bis spätestens zum 12. August durchgeführt werden. Ein aussparen der Traubenzone kann in befallsfreien und unkritischen Anlagen überlegt werden. Somit können nicht nur die Mittelkosten, sondern auch die Rückstände auf den Trauben reduziert werden.

Bei der Auswahl der Pflanzenschutzmittel sind die Vorgaben der Vermarktungsorganisation und die individuellen Wartezeiten der Mittel zu beachten.

Oidium

In Befallsanlagen sollten resistenzgefährdete Produkte nicht mehr eingesetzt werden. In solchen Fällen werden Bicarbonatprodukte wie Vitisan + Netzmittel beziehungsweise Kumar empfohlen. Die Backpulverstrategie kann im Sinne der Pflanzenschutzreduktion auch in befallsfreien Beständen zum Einsatz kommen. Alternativ kann in unkritischen Anlagen für die Abschlussbehandlung ein reines Azolpräparat (Wirkstoffgruppe „G“) wie zum Beispiel Topas oder Sarumo (nur bis Ende Traubenschluss BBCH 79) eingesetzte werden.

Peronospora

Durch die nächtlichen Tiefstwerte im zweistelligen Temperaturbereich, sind bei entsprechend feuchten Bedingungen Infektionen und auch eine weitere Sporulationen möglich. Je nach Ausgangsbefall und Belagsqualität bei den aktuell häufigen Infektionsereignissen wird sich in der kommenden Woche mehr oder weniger starker Peronosporabefall im Gipfellaub zeigen. Aufgrund der überwiegend gesunden Grundlaubwand ist jedoch ausreichend Assimilationsfläche zur Versorgung der Trauben vorhanden.

Für die teilweise noch anstehende letzte organische Behandlung wird der Einsatz von Protektivpräparaten mit kurzer Wartezeit wie zum Beispiel Folpan 80 WDG, Folpan 500 SC oder bei weiterhin feuchter Witterung auch Mildicut empfohlen.

Für die Abschlussbehandlung wird dann im Hinblick auf die Rückstandssituation und im Sinne der Pflanzenschutzreduktion bevorzugt Kupferpräparate (mit Wartezeit 21 Tage) empfohlen. Durch eine Kupferbehandlung wird als positiver Nebeneffekt eine Wirkung hinsichtlich des Oidium-Blattbefall erzielt, dies ist durch Versuche der Weinbauanstalten belegt. Zur Reduzierung von Kupfereinträgen in Weinbergsböden kann die Aufwandmenge von Kupferpräparaten in weitestgehend befallsfreien Anlagen durchaus halbiert werden.

Junganlagen ohne Trauben sind wegen der Gefahr von Blattperonospora bis Anfang September weiter zu behandeln. Dort können weiterhin Netzschwefel plus ein Kontaktmittel und bei stärkerem Zuwachs auch in Kombination mit einem Produkt auf Basis phosphoriger Säure beziehungsweise Delan Pro eingesetzt werden.

Botrytis

Luftige Traubenzonen und der Verzicht auf eine Bodenbearbeitung bilden die Grundlage zur Vorbeugung von Botrytis. Ein begrünter und tragfähiger Boden ist zudem eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz eines Vollernters. Damit sich das Kleinklima in der Anlage nicht verschlechtert, ist ein Mulchen bei einer zu hoch gewachsenen Begrünung weiterhin bis in den Herbst nötig. In einer gut belichteten und auch belüfteten Traubenzone fühlt sich zudem der Ohrenzwicker nicht so wohl und auch der Kirschessigfliege kann hiermit vorgebeugt werden. Eine weitere Botrytizidmaßnahme wird im Allgemeinen nicht empfohlen.

Kirschessigfliege (KEF)

Die trocken-heiße Witterung bis Mitte Juli hatte zur Folge, dass bisher kein starker Populationsaufbau in Obstkulturen stattfinden konnte. Jedoch ist die aktuelle Phase als optimal für die Entwicklung und Vermehrung der KEF anzusehen. Sofern das wechselhafte Wetter in den kommenden Wochen anhält, könnte es während der Traubenreife zu einem merklichen Anstieg des Befallsdrucks kommen. Für eine abschließende Risikoeinschätzung für den Weinbau ist es derzeit allerdings noch zu früh.

Ab voraussichtlich dem 14. August startet dann das KEF-Monitoring durch die Rebschutzwarte und die Weinbauanstalten. Informationen zu Fangzahlen und eventuelle Eiablagen sind dann zu gegebener Zeit über Vitimeteo-Monitoring (http://monitoring.vitimeteo.de) einzusehen.

Alle weiteren Informationen zur KEF hinsichtlich vorbeugender Maßnahmen und zur aktuellen Mittelsituation entnehmen Sie bitte den „Empfehlungen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege 2023“.

Sonstiges und Mittelmenge

- Falls Sie einen „Gemeinsamen Antrag“ gestellt haben, denken Sie daran, dass Brachflächen erst ab dem 15. August gemulcht werden dürfen!

- Vorgeschriebene Einsaaten in Problem- und Sanierungsgebieten sollten (sofern keine ausreichende Naturbegrünung vorhanden ist) in Verbindung mit einer ganz flachen Bearbeitung durchgeführt werden.

- Über den nachfolgenden Link gelangen Sie zum Antrag auf Umstrukturierung und Umstellung (UuU) 2024. Dieser ist wie im letzten Jahr in Papierform zu stellen. Weitere Informationen zur Antragstellung finden Sie ebenfalls im genannten Link. Antragsfrist ist wie in den vergangenen Jahren der 31. August 2023.

- Es wird allgemein die höchstzugelassene Aufwandmenge empfohlen. Bei Produkten, die nach dem Laubwandflächenmodell zugelassen sind, ist eine individuelle Anpassung an die tatsächlich behandelte LWF erforderlich.

- Die Zugabe von Mg-haltigen Blattdüngern zur Vermeidung von Stiellähme kann weiterhin erfolgen. Es ist auf eine gute Benetzung des Traubengerüstes zu achten. Zudem unbedingt die Anwendungsempfehlung (Gebrauchsanleitung) in Kombination mit Pflanzenschutzmitteln beachten.

- Die Asiatische Hornisse breitet sich auch in unserem Gebiet weiter aus und bedroht damit die Bienenvölker. Informationen zur Asiatischen Hornisse finden sie hier.

- Aufgrund des immer noch anhaltenden Fluges der Überträgerzikade der Schwarzholzkrankheit Brennesselbüsche noch bis Ende August nicht mulchen oder abmähen, damit diese nicht gezwungen werden, auf die Reben zu fliegen.

- Gerätereinigung: Bei der Gerätereinigung dürfen keine Reste der Spritzbrühe oder Reinigungsflüssigkeit in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer gelangen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.