Rebschutzhinweis Heilbronn: Traubenreife hat Fahrt aufgenommen

Im aktuellen Rebschutzhinweis finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: Kirschessigfliege, Umstrukturierung (UuU) 2024, Fragebogen zum Oidiumbefall 2023 und Vogelabwehr.

- Veröffentlicht am

Allgemeine Situation

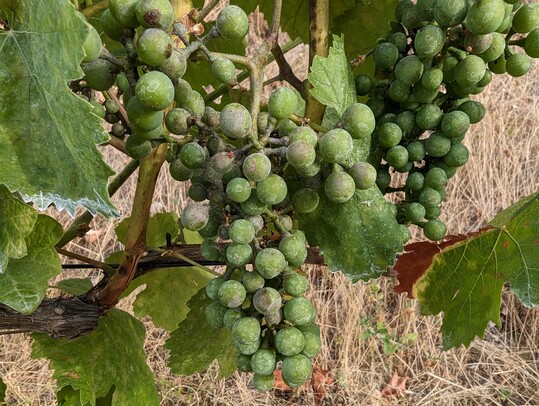

Nach einer längeren Niederschlagsphase in den vergangenen Wochen konnten sich die Rebanlagen vom Wasserstress erholen. Insbesondere die Traubenreife hat durch die jetzt gute bis üppige Wasserversorgung in Verbindung mit aktuell sonnig-heißen Tagen an Fahrt aufgenommen.

In vielen Rebanlagen findet man eine sehr kompakte Traubenstruktur. Dadurch erhöht sich die Fäulnisgefahr durch Abquetschen oder Aufplatzen der Beeren. Auch in Oidium vorbelasteten Rebanlagen ist das Fäulnisrisiko erhöht. Vor allem in den frühreifen Sorten findet man zudem Schaderreger, die die Beerenhaut öffnen (Vögel, Mäuse, Wespen) oder sekundär weiter auffressen (Ameisen, Bienen, Fliegen). Eine chemische Behandlung beispielsweise mit Botrytiziden oder Bicarbonaten macht in Rebanlagen, bei denen die Beerenhaut beschädigt ist keinen Sinn. Um den Fäulnisbefall einzudämmen, wäre eine länger anhaltende trockene Witterungsphase enorm wichtig.

In den kommenden Tagen sind Temperaturen von über 30°C angekündigt, dadurch steigt die Gefahr von Sonnenbrand insbesondere in gefährdeten Sorten wie Trollinger oder Riesling. An exponierten Stellen zeigen sich bereits jetzt rötlichbraune Beeren. Die gute Wasserversorgung kann jetzt nicht mehr vor Hitze- und Strahlungsschäden schützen, da über die Beerenhaut bei geschlossenen Spaltöffnungen keine Kühlmöglichkeit durch Transpiration mehr gegeben ist. Ein Schutz ist in erster Linie nur noch indirekt durch Beschattung mittels überhängender Triebe und Blätter möglich. Daher sollte der letzte Laubschnitt, falls überhaupt noch notwendig, erst nach den Hitzetagen erfolgen, ebenso sollten aktuell keine Entblätterungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Bearbeitungen des Bodens sind wegen möglichen Stickstoffschubs unbedingt zu vermeiden. Zudem ist bei geplantem Einsatz des Traubenvollernters eine tragfähige Begrünung notwendig, um eine gute Befahrbarkeit zu gewährleisten.

Kirschessigfliege (KEF)

Die lange anhaltende Hitze- und Trockenphase hat den Aufbau einer größeren KEF-Population in frühen Obstkulturen über weite Strecken ausgebremst. Die Bedingungen seit dem Wetterumschwung Ende Juli mit moderaten Temperaturen und häufigen Niederschlägen war für die Vermehrung hingegen zumindest vorübergehend als förderlich anzusehen. Bei einem Entwicklungszyklus von 10-14 Tagen benötigt die KEF jedoch einige Wochen für einen stärkeren Populationsaufbau. Für die Entwicklung der KEF-Situation in den Rebanlagen ist somit der Witterungsverlauf in den kommenden Wochen ausschlaggebend. Die Aktivität der KEF beginnt bei Temperaturen von über 10 °C, das Optimum liegt bei circa 20 bis 25 °C. Bleibt es bei Temperaturen von über 30°C ist daher mit einer Verschärfung der Situation nicht zu rechen.

Die Gesamtsituation spiegelt sich auch in den bisher niedrigen Fangzahlen in den Rebanlagen wider. Im Rahmen des KEF-Monitorings wurde in dieser Woche nur an wenigen Standorten in gesamt Baden-Württemberg ein Beginn der Eiablage bei frühen Rotweinsorten festgestellt. Im Beratungsgebiet wurde lediglich in einer Cabernet Dorsa Rebfläche, an einem gefährdeten Standort, diese Woche eine geringe Eiablage festgestellt.

Die Befallssituation können Sie jederzeit über Vitimeteo-Monitoring abrufen: Detailkarte (vitimeteo.de). Allerdings bedürfen die Eiablagezahlen auch einer gewissen Interpretation: Meist handelt es sich um besonders kritische Flächen mit Randeinfluss (Hecken, Wald und so weiter), sodass die dargestellten Zahlen zwar für diesen einen Standort zutreffen, allerdings nur bedingt auf andere Lagen zu übertragen sind. Achten Sie daher im Monitoring auf die entsprechende Bezeichnung der Probenstandorte, „gefährdete Flächen“ werden von den Rebschutzwarten in aller Regel auch als solche gekennzeichnet.

Generell gilt es nun, die eigenen Bestände und vor allem bekannt gefährdete Standorte im Blick zu behalten und ggf. entsprechende Maßnahmen bezogen auf den Einzelstandort vorzunehmen. Verschärfend im Hinblick auf einen möglichen KEF-Befall kommen die verbreiteten Mehltauprobleme mit teilweise bereits jetzt vorhandenem Samenbruch hinzu. Auch diese Anlagen sollten regelmäßig beobachtet werden!

Unbestritten ist, dass Licht und Luft in der Traubenzone die weitaus besten vorbeugenden Maßnahmen sind. Diese wurden in vielen Rebanlagen auch vorbildlich umgesetzt. Wie oben beschrieben sollten aktuell jedoch keinerlei Entblätterungsmaßnahmen durchgeführt werden. Noch notwendige Ertragsregulierungsmaßnahmen sollten im Idealfall vor dem Farbumschlag abgeschlossen werden, ansonsten wird empfohlen färbende Trauben aus den Anlagen zu entfernen. Weitere Informationen zur KEF entnehmen Sie bitte dem angehängten Merkblatt mit den Empfehlungen zur Kirschessigfliege im Weinbau.

Die Situation wurde am gestrigen Mittwoch auch im Rahmen der „Arbeitsgruppe KEF“ beim Weinbauverband Württemberg diskutiert. Für Insektizidmaßnahmen besteht aktuell keine Notwendigkeit. Vorbeugende Behandlungen mit dem Repellent Surround können bei frühen Sorten bei einem Mostgewicht von 55-60°Oe angedacht werden. Die Vorgaben der Vermarktungsorganisationen hinsichtlich eines evtl. Mitteleinsatzes sind einzuhalten!

Umstrukturierung (UuU) 2024 – Antragsfrist 31.08.2023

Bitte denken Sie an den Antragsschluss, der letzte Abgabetermin des Umstrukturierungsantrags ist der 31. August 2023. Bis dorthin müssen die Antragsformulare am zuständigen Landwirtschaftsamt eingegangen sein.

Fragebogen zum Oidiumbefall 2023

Gerne möchten wir an dieser Stelle nochmal an den Fragebogen zum Oidiumbefall 2023 erinnern. Um den Ursachen des verbreiteten Mehltaubefalls auf den Grund zu gehen, bitten die LVWO Weinsberg, das WBI Freiburg sowie die Weinbauberatung um Ihre zahlreiche Mithilfe!

Hinweise zur Vogelabwehr

In Weinbergen kann es durch Vogelfraß von Starenschwärmen zu großen wirtschaftlichen Schäden kommen. Um diese zu verringern, wurde in vielen Weinbaugemeinden, die Vogelabwehr von Wengertschützen auf stationäre Schuss- oder andere Vergrämungsapparate umgestellt. Die akustische Abwehr der Vogelschwärme führt immer wieder zu Beschwerden in der Bevölkerung. Bei jedem Vergrämungs-Apparat sollte im Interesse des nachbarschaftlichen Friedens immer die Notwendigkeit, den Vergrämungsbeginn und ob es vorgeschriebene beziehungsweise sinnvolle Mindestabstände gibt geprüft werden. Auf alle Fälle muss spätestens bei einbrechender Dämmerung abgeschaltet werden. Diese Punkte sind gerade auch wegen einer positiven Grundeinstellung der Bevölkerung zum Wein dringend zu beachten. Bei Bedarf ist auch zu prüfen, ob es nicht Sinn macht, in besonders sensiblen Gebieten die Vogelabwehr durch Wengertschützen wieder zu aktivieren.

Vergrämungsfähig sind am ehesten Starenschwärme. Amseln oder sonstige Einzelvögel können als „Gebüschbewohner“ akustisch nicht ausreichend vergrämt werden. Dagegen hilft meist nur lokal begrenztes Einnetzen.

Die Vergrämungs-Apparate sollten erst aktiviert werden, wenn Starenschwärme beginnen, sich in Weinbergsnähe aufhalten. Bei zu frühem Beginn sind Gewöhnungseffekte wahrscheinlich. Die Anzahl der Anlagen muss auf das notwendige Maß beschränkt werden. Der Abstand der einzelnen Anlagen zueinander orientiert sich an der Reichweite der wirksamen Schallsignale. Übererschließungen sind zu vermeiden.

Bei Geräusch erzeugenden Vogelabwehranlagen handelt es sich um immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Derartige Anlagen unterliegen den Bestimmungen des § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Danach sind sie so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Auch sog. „Piepsgeräte“ sind bezüglich der Aufstellungsorte dahingehend zu prüfen, dass keine unzumutbaren Beeinträchtigungen angrenzender Wohnbebauungen auftreten.

Hier nochmals zusammengefasst die amtlichen Hinweise zur Vogelabwehr:

- Akustische Geräte:

Besonders die automatisch arbeitenden Schreckschussapparate können zu Beeinträchtigungen in angrenzenden Wohngebieten führen. Die Betreiber solcher Anlagen müssen deshalb folgendes beachten:

Die erlaubten Abstände der Schussapparate in der Nähe geschlossener Wohnbebauung sind abhängig:

- von der Schussanzahl je Tag und

- von der Art der Wohnbebauung

Bei einer Schussanzahl von maximal 100/Tag (Abstand der Einzelschüsse mindestens acht Minuten), ist:

- zu reinen Wohngebieten ein Mindestabstand von 1000 m einzuhalten

- zu allgemeinen Wohngebieten (vorwiegend Wohngebäude aber auch Werkstätten oder Büros) ein Mindestabstand von 800 m einzuhalten

- zu Gebieten, in denen neben Wohngebäuden auch sonstige Nutzungen einschließlich Landwirtschaft vertreten sind, also sogenannte Misch- und Dorfgebieten, mindestens 500 m Abstand einzuhalten

Auch bei Entfernungen von mehr als 1000 m zu geschlossenen Wohnbebauungen gilt das Minimierungsgebot bezüglich Schussfrequenz und Anzahl der aufgestellten Geräte. Im Sinne vieler Weinwanderer sollten die Schreckschussapparate nicht unmittelbar an den Wegrändern platziert werden. Hilfreich für die Akzeptanz sind zum Beispiel auch örtliche Hinweisschilder und Veröffentlichungen in Gemeindemitteilungsblättern, warum die Geräte betrieben werden müssen. Zu kurze Schussfrequenzen sind wegen Gewöhnungseffekt sinnlos. Die Rohrmündung bzw. bei Piepsern der Lautsprecher muss von den Häusern weggerichtet sein. Apparate müssen spätestens bei Einbruch der Dunkelheit abgestellt werden, da während der Nacht kein Vogelfraß zu erwarten ist. Morgens die Geräte nicht vor Tagesanbruch einschalten.

- Netze:

Beim Aufhängen von Netzen sind unbedingt folgende tierschutzrechtlichen Belange zu beachten:

- weiche, helle Netze mit auffälligen Farben (z.B. leuchtendes Blau)

- Maschenweite max. 30 mm

- Fadenstärke mindestens 1 mm

- Netze straff spannen

- Netze dürfen keine Löcher aufweisen

- es dürfen keine losen Netzteile auf dem Boden liegen

- keine Kunststoffgespinste verwenden

- Netze windsicher befestigen

- regelmäßige Kontrolle der Netze

- nach der Traubenlese Netze unverzüglich entfernen

- Reste von Netzen dürfen nicht im Gelände liegen bleiben

Verstöße gegen diese Vorschriften des Tierschutzgesetzes sind Ordnungswidrigkeiten, die mit hohen Bußgeldern geahndet werden können.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.