Hohe Qualität trotz wachsenden Herausforderungen

Die Weinlese 2024 in Rheinhessen verspricht eine qualitativ hochwertige Ernte, trotz herausfordernder Absatzbedingungen. Während die Menge voraussichtlich im langjährigen Durchschnitt bleibt, sind die Auswirkungen von Spätfrösten und gestiegenen Betriebskosten spürbar. Dennoch zeichnen sich fruchtbetonte Weine mit moderaten Alkoholgehalten ab. Die Branche steht vor Herausforderungen, die gravierende Strukturänderungen erfordern könnten.

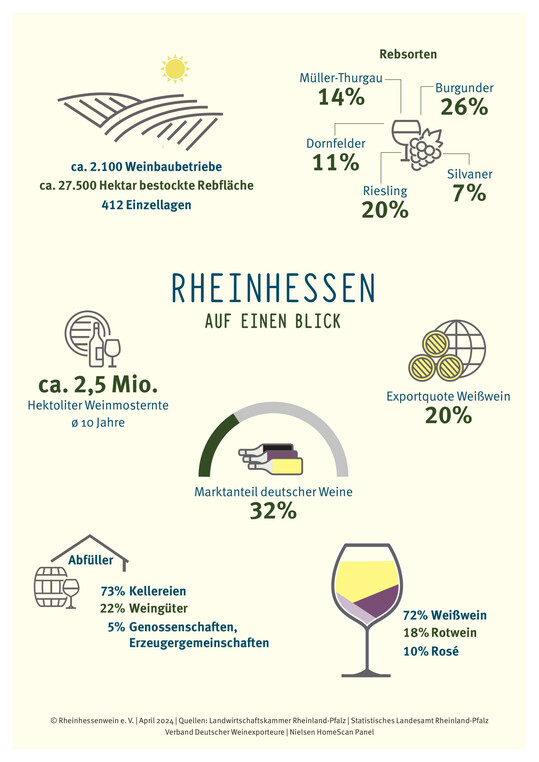

von red Quelle Rheinhessenwein e. V., Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Schutzgemeinschaft Rheinhessen erschienen am 17.10.2024Die Weinlese 2024 in Rheinhessen wird von den Verantwortlichen der rheinhessischen Weinwirtschaft als vielversprechend eingeschätzt. Es sind qualitativ hervorragende, fruchtbetonte Weine zu erwarten, die dem aktuellen Verbrauchertrend entsprechen. Die Mengenprognosen bewegen sich im langjährigen Durchschnitt von etwa 2,5 Millionen Hektolitern und könnten eventuell leicht darüber liegen. Dennoch gibt es Unsicherheiten bezüglich der endgültigen Erntemenge, insbesondere aufgrund der Auswirkungen von Spätfrösten, die in bestimmten Regionen erhebliche Ertragsverluste verursacht haben.

Absatzherausforderungen

Trotz der positiven Ernteprognosen wird die Freude über die eingebrachte Ernte durch erhebliche Herausforderungen im Absatzbereich getrübt. Die gesamtwirtschaftlich angespannte Lage wirkt sich spürbar auf den Weinmarkt aus, was zu einer Verunsicherung und einer erhöhten Preissensibilität bei den Weinkäufern führt. Diese Situation wird nicht nur durch die gestiegenen Betriebsmittel- und Energiepreise verursacht, sondern auch durch ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher. Dies stellt für die gesamte Weinbranche eine bedeutende Herausforderung dar, die nur gemeinsam bewältigt werden kann.

Markt- und Verkaufszahlen

Ein Blick auf die in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 zur Qualitätsweinprüfung bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz eingereichte Flaschenweinmenge zeigt, dass der Weißwein aus Rheinhessen eine leichte Erholung zeigt, während der Rotwein einen spürbaren Rückgang verzeichnet. Die aktuellen Verbrauchermarkt-Daten des Nielsen Homescan Panels, im Auftrag des Deutschen Weininstituts und des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz, belegen einen auffälligen Rückgang des Weinkonsums. Im ersten Halbjahr 2024 ist ein Ausgaben-Minus von 3,9 % im gesamten Weinmarkt festzustellen.

Innerhalb des Deutschland-Sortiments geben die Weine aus Rheinhessen 3,8 Prozentpunkte ihrer Marktanteile ab und liegen nun bei einem Umsatzanteil von 25,6 % (Absatzanteil 28,8 % im Vergleich zu 34,1 % im Vorjahr). Dieser Verlust ist auf Käuferverluste und eine Reduzierung des Konsums zurückzuführen. Besonders betroffen sind Rotwein und Rosé, während der Weißwein an Mengen- und Ausgabenanteilen gewinnt. Die Durchschnittspreise für Rheinhessen stiegen leicht um 2 % auf nun 3,71 €/Liter.

Die Anstellungen zur amtlichen Prüfung spiegeln die Entwicklungen auf dem Verbrauchermarkt wider. In den ersten drei Quartalen 2024 lag die angestellte Menge um 3,6 % hinter den Zahlen des Vorjahres zurück. Während die Weißweine um knapp 1 % zulegen konnten, mussten die Rotweine einen Rückgang von 16 % hinnehmen, und auch der Rosé kann die bisherigen Höhenflüge nicht fortsetzen (-13,5 %).

Exporte

Die Exporte rheinhessischer Weine weisen zum 30. Juni 2024 in der 12-Monats-Betrachtung ein Umsatz-Minus von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr auf, begleitet von einem Rückgang der Menge um 5,1 %. Besonders gute Durchschnittspreise verzeichnen unter den Top 10-Märkten Norwegen (595 €/hl), Kanada (439 €/hl) und China (418 €/hl). Wertmäßig bleibt der wichtigste Exportmarkt die USA, gefolgt von Polen und den Niederlanden.

Die Herkunft Rheinhessen ist ein zentrales Thema aller Absatzförderungsaktivitäten der Gebietsweinwerbung. Diese wird über das Kommunikationskonzept „Wir sind Rheinhessen“ insbesondere durch eine Digitalkampagne unterstützt. Neben Social-Media-Maßnahmen werden klassische PR-Aktivitäten genutzt, um Multiplikatoren anzusprechen. „Wir sind Rheinhessen“ soll die Region lebendig und nahbar präsentieren und der Community Empathie für die rheinhessischen Rebsorten vermitteln.

Witterungsverlauf und Phänologie

Das Frühjahr 2024 war von durchschnittlichen Niederschlägen geprägt, mit besonders hohen Mengen im Februar und Mai, was zu einer guten Wasserversorgung führte. Der etwas unterdurchschnittliche Niederschlag im Juni wurde durch den niederschlagsreicheren Juli ausgeglichen, was einen kräftigen Wuchs der Reben zur Folge hatte. Erste Fäulnisnester traten bereits Ende Juli/Anfang August auf.

Im August fiel jedoch nur die Hälfte der durchschnittlichen Niederschlagsmenge, was bei der drohenden Fäulnis positiv war. Dennoch war Wassermangel auf trockenstressanfälligen Böden, insbesondere bei jüngeren Anlagen, festzustellen. Bis Ende August lag die Niederschlagssumme am Standort Oppenheim bei 402 mm, was in diesem Jahrtausend nur sechsmal erreicht oder übertroffen wurde.

Die hohen Temperaturen im Februar und März führten zu einem Vegetationsvorsprung, sichtbar durch einen um knapp zwei Wochen früheren Austrieb. Spätfröste in der letzten Aprilhälfte verursachten teils erhebliche Schäden, die in der Folge die phänologische Entwicklung der Reben erschwerten. Kühle Temperaturen während der Blüte führten teilweise zu Verrieselungen, während moderate Temperaturen nach der Blüte mit optimaler Wasserversorgung zu einem verfrühten Reifebeginn Anfang August führten.

Krankheiten und Schädlinge

Die reichlichen Niederschläge im Mai führten bei unzureichender Pflanzenschutzmittelabdeckung zu heftigen Peronospora-Infektionen, die massive Ertragsverluste verursachten. Auch Oidium hatte aufgrund der idealen Wetterbedingungen ideale Wachstumsbedingungen. Oft wurde der Befall erst spät, ab der Blüte, erkannt, was zu häufigen Stoppspritzungen führte. Die gute Wasserversorgung verhinderte größere Schäden durch Blattverbrennungen.

Der Pilzdruck erforderte überdurchschnittlich viele Pflanzenschutzbehandlungen. Betriebe, die integriert wirtschaften, führten in der Regel 10 bis 12 Applikationen durch, während ökologisch wirtschaftende Betriebe 15 oder mehr Anwendungen benötigten. Auch im Jahr 2024 führte Esca zu größeren Stockausfällen; Reben brachen häufig plötzlich zusammen. Trauben, die mit Oidium belastet waren, waren besonders anfällig für Botrytis und Essigfäule, was die Attraktivität für Schädlinge wie die Essig- und Kirschessigfliege steigerte.

Im August kam es aufgrund hoher Temperatur- und Strahlungswerte (bis 35 °C) zu Sonnenbrandschäden bei anfälligen Sorten, doch insgesamt hielten sich die Schäden in Grenzen. Gut bewässerte Anlagen mit optimalem Pflanzenschutz zeigten hohe Wuchskraft und überdurchschnittliche Ertragserwartungen, hatten jedoch oft eine kompakte Traubenstruktur, die die Fäulnisanfälligkeit erhöhte.

Erträge, Mostgewichte und Weinqualitäten

Die Hauptlese begann sorten- und lagenbedingt in der ersten Septemberdekade mit der Ernte frühreifender Rebsorten oder Trauben für Sektgrundweine und Traubensaft. Die Leseterminierung im September wurde primär durch Niederschlagslücken und den Gesundheitszustand der Trauben bestimmt. Botrytis, Essigfäule und Schädlinge waren entscheidende Faktoren. Die Hauptlese wurde Anfang Oktober abgeschlossen.

Die Spanne der Mostgewichte war regional-, ertrags- und spätfrostbedingt sehr groß, lag jedoch im Durchschnitt zum Lesebeginn leicht über dem langjährigen Mittel. Insbesondere bei den Burgundersorten war dies auffällig. Aufgrund von Verdünnungseffekten durch die Septemberniederschläge bewegten sich die Mostgewichte, mit Ausnahme der Burgundersorten, eher in Richtung der Norm. Insgesamt waren die Mostgewichte der geernteten Trauben bei teils kräftigen Säurewerten zufriedenstellend.

Abgesehen von den spätfrostgeschädigten Regionen fielen die Erträge gut aus, auch wenn die Absatzlage für Betriebe, die Trauben, Most oder Fasswein vermarkten, schwierig bleibt. Besonders betroffen sind Betriebe ohne größere Lagerkapazitäten. Der Weinbau steht vor einer großen Krise, die höchstwahrscheinlich nur durch gravierende Strukturänderungen bewältigt werden kann.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.