Herkunft entscheidet über die Qualität

Das Oechsle-Wettrennen gehört der Vergangenheit an, mit dem Anschluss an das romanische Qualitätsmodellist Herkunft der entscheidende Parameter für die Weinqualität. Es gilt die Regel: je enger definiert, desto spitze.

von Dr. Hermann Morast | Schutzgemeinschaft Württemberg Quelle WVW erschienen am 31.07.2025Die Herkunft als Qualitätsmerkmal: Der Weg zur Qualitätspyramide der g.U. Württemberg“, so hatten wir im November 2023 über die Weingesetzänderung berichtet. Die darin enthaltene geografische Herkunftsprofilierung in Anlehnung an das romanische Modell mit der „Qualitätspyramide“ nach VDP-Vorbild gilt ab 2026. Aktuelle Beschlüsse der Schutzgemeinschaft machen aber schon jetzt ein Handeln nötig – hier erklären wir, was es ab dem Stichtag 1. August 2025 – und damit ab sofort – zu beachten gilt. Im Mittelpunkt stehen nun die wesentlichen Änderungen in Paragraf 39 der Weinverordnung (geografische Angaben) und der aktuelle Stand der Umsetzung der Qualitätspyramide in Württemberg.

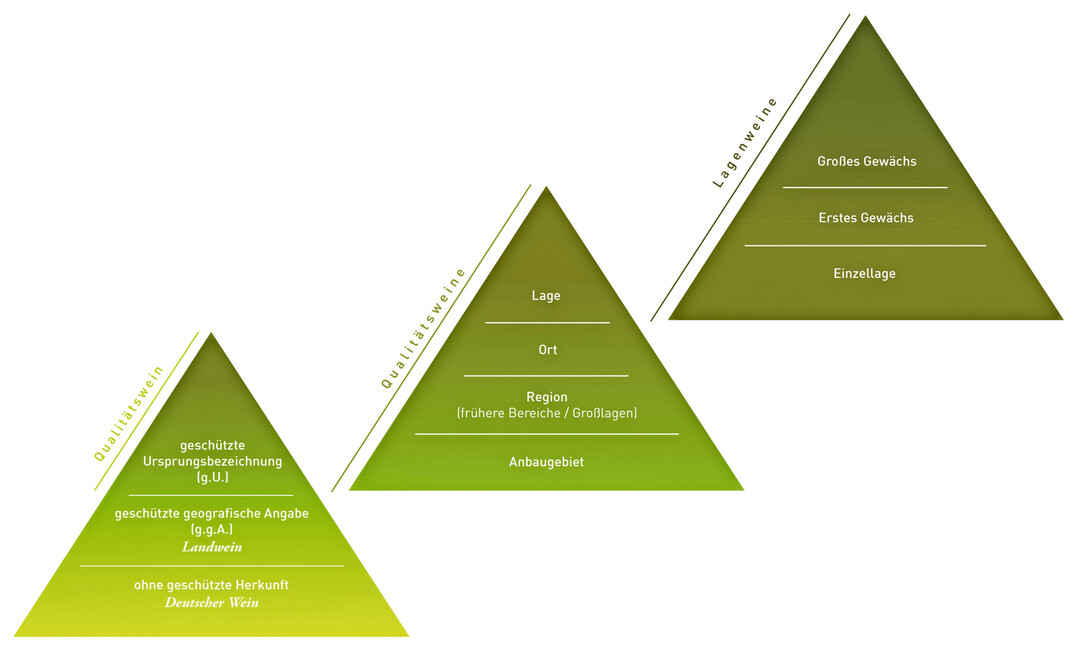

Die neue Qualitätspyramide

Wenngleich Paragraf 39 der Weinverordnung wesentliche Kriterien der einzelnen Qualitätsstufen bereits definiert, obliegt es den Schutzgemeinschaften, weitere beziehungsweise strengere Kriterien hinzuzufügen. Gemäß Weingesetz ist eine Umstellung auf die neuen Regelungen bis einschließlich Jahrgang 2026 erlaubt. Um den Betrieben eine möglichst lange Vorbereitungszeit zu geben, hat die Schutzgemeinschaft bereits 2020 mit den Diskussionen zur Qualitätspyramide begonnen und den Fokus auf die Gestaltung der g.U. Württemberg gelegt. Wesentliche Beschlüsse wurden ab dem Jahr 2022 gefasst.

Der aktuelle Stand

Nach mittlerweile rund drei Jahren intensiver Gespräche hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Juni dieses Jahres den Standardänderungsantrag der Produktspezifikation der g.U. Württemberg final veröffentlicht. Damit ist ein Meilenstein zur rechtlichen Verankerung der Beschlüsse erreicht. Die Produktspezifikation der g.U. ist auf der Homepage der BLE nachzulesen und als Verweis auch auf der Homepage des Weinbauverbandes in der Rubrik Mitgliederservice, Merkblätter und Downloads zu finden.

Für alle Traubenerzeuger, die sich momentan fragen, ob die Veröffentlichung der neuen Produktspezifikation für sie von Bedeutung ist, gilt ein klares JA. So ermöglicht etwa die Aufnahme aller bereits gepflanzten Rebsorten (hierunter auch alle Piwi-Sorten) in die Regelung nun deren Vermarktung als Qualitätswein. Darüber hinaus gibt es ab sofort Kartenmaterial, aus dem unmittelbar hervorgeht, ob eine Rebfläche als Qualitätswein vermarktet werden kann. Anzufügen bleibt, dass die Abgrenzung des Weinbaugebietes unverändert geblieben ist.

Abgrenzungen der Regionen

Ebenfalls seit Veröffentlichung des neuen Weingesetzes und der Bekanntgabe, dass künftig bundesweit „Regionen“ als Teil der Qualitätspyramide vermarktet werden, hat die Schutzgemeinschaft Diskussionen zur Neuabgrenzung von Großlagen und Bereichen sowie deren Umbenennung mit Vermarktungsbetrieben vor Ort diskutiert. Im Juni fanden bereits drei Informationsveranstaltungen zur Änderung der Weinbergsrolle statt. Das Regierungspräsidium Stuttgart wird zum 1. August 2025 folgende Anpassungen vornehmen:

- Umbenennung der Großlage Salzberg in Großlage Breitenauer See

- Umbenennung des Bereichs Remstal-Stuttgart in den Bereich Remstal und gleichzeitig Zuordnung der Großlage Hohenneuffen zum Bereich Neckar-Alb

- Neuabgrenzung des Bereiches Oberer Neckar durch Erweitern der Fläche um die Großlage Hohenneuffen und Umbenennung des neu entstandenen Bereiches in Neckar-Alb

Bitte beachten Sie, dass die Eintragung in die Weinbergsrolle durch das Regierungspräsidium rechtsbegründende Wirkung hat. Das bedeutet, ein Lagenname wird mit der Eintragung rechtlich existent. Die Verwendung nicht eingetragener Lagennamen ist verboten. Die bisherigen Namen dürfen nur so lange verwendet werden, wie die neuen Namen noch nicht in die Weinbergsrolle eingetragen sind (Gebot der Bezeichnungswahrheit). Die Bezeichnung der geografischen Angabe zum Zeitpunkt der Etikettierung ist hier maßgeblich. Werden die Bestände nach dem 1. August 2025 etikettiert, müssen sie unter der neuen Bezeichnung vermarktet werden, davor entsprechend unter dem alten Begriff.

Setzen Sie sich zeitnah mit den neuen Vorgaben auseinander. Hermann Morast, Geschäftsführer des Württembergischen Weinbauverbands und Mitglied der Schutzgemeinschaft

Gemäß Beschlusslage der Schutzgemeinschaft sollen künftig die Großlage Kocherberg und die Großlage Lindelberg zusammengefasst und unter dem Begriff Hohenlohe geführt werden. Diese Änderung kann das Regierungspräsidium Stuttgart aufgrund des noch laufenden Verfahrens nicht vor Einlagerung des Jahrgangs 2025 vollziehen. Wir sind optimistisch, dass diese Änderungen im kommenden Sommer und damit vor Einlagerung des Jahrgangs 2026 umgesetzt werden können und planen eine Informationsveranstaltung in Präsenz.

Umgang mit Prädikaten

Weniger als vier Prozent der in Württemberg zur Qualitätsweinprüfung angestellten Weine werden mit einem Prädikat vermarktet. Wenngleich die Prädikate sinnbildlich für das jahrzehntelang gültige Weingesetz stehen, ist deren Verwendung gemäß Bundesrecht auch weiterhin möglich und bei einigen Betrieben ein wesentlicher Teil der Vermarktungsstrategie. Aufgrund des Wunsches einer einheitlichen Regelung ist ab dem Erntejahrgang 2030 vorgesehen, dass trockene Weine auf allen Stufen (hier: g.U., Region, Ort, Einzellage) keine Prädikate mehr tragen dürfen. Für halbtrockene, liebliche und süße Weine gilt wie bisher und zeitlich uneingeschränkt die fakultative Verwendung der Prädikate.

Ausblick auf Kommendes

Wir möchten unsere Vermarktungsbetriebe ermutigen, sich zeitnah mit der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zum Jahrgang 2026 auseinanderzusetzen und empfehlen vor der Anpassung des Sortiments immer auch die Rücksprache mit der amtlichen Weinüberwachung. Die Schutzgemeinschaft hat im April 2025 einen Änderungsantrag der Produktspezifikation des „Schwäbischen Landweins“ eingereicht. Dieser sollte zeitnah auf der Homepage der BLE einsehbar sein und wird den Betrieben bereits kurzfristig bessere Vermarktungsmöglichkeiten und Rechtssicherheit bieten. Aufgrund des formalen Verfahrens möchten wir die Rückmeldungen der Behörde zum Antrag abwarten und werden daraufhin die Aktualisierung der weiteren Landweindokumente veranlassen.

Den einzelnen Qualitätsstufen obliegen künftig folgende Kriterien:

1 Einzellage + kleinere geographische Angabe

Für die höchste Stufe der Pyramide sieht die Weinverordnung vor, dass der Gemeinde- oder Ortsteilname stets voranzustellen oder anzufügen ist. Der Wegfall der Leitgemeinde gilt hierbei analog der Regionen. Das Erzeugnis darf nicht vor dem1. März des Folgejahres an den Endverbraucher abgegeben werden, der Traubenmost/die Maische muss mindestens den für das Prädikat Kabinett vorgeschriebenen natürlichen Mindestalkohol aufgewiesen haben. Weiter regelt die Verordnung, dass die Weine nur aus einer oder mehreren explizit für diese Stufe in der Produktspezifikation festgelegten Rebsorten hergestellt sein dürfen. Es wurde kontrovers diskutiert, welche Rebsorten für Württembergs Lagenweine geeignet sind. Aufgrund nicht vorhersehbarer Marktentwicklungen beschloss die Schutzgemeinschaft - vorerst bis 2030 - alle Rebsorten zuzulassen.

Auf Basis der jährlich verfügbaren Daten der Einzellagenweinanstellungen bei der Qualitätsweinprüfung wird die Liste gemäß Paragraf 39 (2) der Weinverordnung bis zum Erntejahrgang 2030 angepasst und im Sinne einer Profilierung reduziert. Um den Vermarktungsbetrieben die Umstellung zu ermöglichen, ist erst ab dem Erntejahrgang 2030 die Vermarktung in der 1,0-Liter-Glasflasche untersagt. Analog zu den Ortsweinen gilt ab dem Erntejahrgang 2026, dass nur gemäß der Vorgaben für „Erzeuger-“, „Guts-“ und „Schlossabfüllungen“ hergestellte Weine vermarktet werden dürfen. Für den Hektarertrag gelten auf allen Qualitätsstufen die gesetzlichen Bestimmungen.

2 Ortswein

Aus Paragraf 39 der Weinverordnung geht hervor, dass bei Verwendung einer Gemeinde oder eines Ortsteils der Traubenmost oder die Maische den für das Prädikat Kabinett vorgeschriebenen natürlichen Mindestalkohol aufgewiesen haben muss. Zudem darf das Erzeugnis nicht vor dem 15. Dezember des Erntejahrgangs an den Verbraucher abgegeben werden. Bezogen auf die Vermarktungsmenge spielen Ortsweine in Württemberg aktuell eine untergeordnete Rolle. Die Schutzgemeinschaft ist sich aber einig, dass Verbraucher die Ortsweine als wertig einordnen. Daher ist die Vermarktung dieser Weine ab dem Erntejahrgang 2026 nur gemäß der Vorgaben für „Erzeuger-“, „Guts-“ und „Schlossabfüllungen“ erlaubt. Es gibt keine Einschränkung der Rebsorten. Den Beschluss, Ortsweine nur in der als wertiger wahrgenommenen 0,75-Liter-Glasflasche zu vermarkten, hat die Schutzgemeinschaft dahingehend angepasst, dass ab dem Jahrgang 2026 Ortsweine nicht mehr in der 1,0-Liter-Glasflasche verkauft werden dürfen. Dieser angepasste Beschlusses berücksichtigt die Rückmeldungen aus der Branche.

3 Region

Gemäß Paragraf 39 der Weinverordnung gilt für alle in Deutschland hergestellten Weine, dass bei Deklaration eines Bereiches oder einer Großlage dieser geografischen Angabe stets in gleicher Farbe, Schrift und Schriftgröße die Bezeichnung „Region“ unmittelbar voranzustellen ist. Das Wort „stets“ bedeutet in diesem Fall, dass das Wort „Region“ sowohl auf dem Schau- als auch auf dem Rückenetikett deklariert werden muss. Weitere Vorgaben ergeben sich aus der Weinverordnung nicht. Die Schutzgemeinschaft hat keine weiteren Kriterien für Regionsweine definiert. In Württemberg hatten Großlagenweine in der Vergangenheit eine wesentliche Bedeutung. Um die Jahrtausendwende wurden rund 40 Prozent der angestellten Weine als Großlagenweine eingereicht. Heute liegt der Wert bei etwas über 15 Prozent und ist weiter rückläufig. Aufgrund des Wegfalls der Leitgemeinde ab 2026 ist kurzfristig davon auszugehen, dass die Absatzmenge der Regionsweine zugunsten der g.U.-Weine abnehmen wird.

4 g.?U. Württemberg

Annähernd 70 Prozent der Weine werden als Qualitätsweine ohne nähere geografische Angabe zur Prüfung angestellt. Die Schutzgemeinschaft erwartet, dass dieses Segment signifikant steigen wird und hat keine über das Weingesetz hinausgehenden Beschränkungen definiert. Damit können g.U.-Weine unverändert produziert und vermarktet werden. Zudem sind alle aktuell gepflanzten Rebsorten für g.U.-Erzeugnisse zugelassen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.