Rebschutzhinweis Heilbronn: uneinheitliches Infektionsgeschehen

Im aktuellen Rebschutzhinweis finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: Peronospora, Oidium, Einsatz von Wachstumsregulatoren, Laubarbeiten, Chlorose, Umstrukturierung sowie über Sonstiges und die Mittelmenge.

- Veröffentlicht am

Allgemeine Situation

Die Rebblüte ist im vollem Gang. Sorten und Lagenweise befinden sich die Reben zwischen Blütebeginn und Vollblüte. In frühen Lagen und Sorten wird die Blüte bald beendet sein und die Beerchen schnell anziehen. Bei den aktuellen Witterungsbedingungen wird die Blüte nun zügig verlaufen.

Die gemeldeten Gewitter blieben überwiegend aus. Nur punktuell kam es zu wenigen Niederschlagsereignissen am vergangenen Donnerstag. So halten nun bereits seit mehr als vier Wochen die trockenen Bedingungen an. Sollte es weiterhin nicht regnen, kann dann circa drei Wochen nach der Blüte bei Bedarf mit Bewässerungsmaßnahmen begonnen werden. Junganlagen/Nachpflanzreben, vor allem Hochstamm, bereits jetzt im Auge behalten. Eine Spatenprobe im Wurzelbereich gibt Aufschluss ob Wassermangel herrscht.

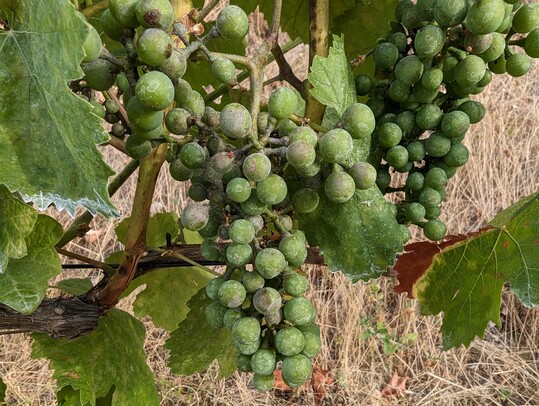

Das Infektionsgeschehen ist uneinheitlich. Vielerorts ist moderater Perobefall zu finden. Örtlich beziehungsweise Sorten- und Lagenweise konnte sich jedoch auch stärkerer Blatt- und Traubenbefall entwickeln. Da die Gescheine immer noch in einer empfindlichen Phase sind, gilt es weiterhin auf der Hut zu sein. Ziel muss grundsätzlich sein, durch gezielte Behandlungen bisher unbefallenes Blatt- und Traubengewebe gesund zu erhalten. Dies gilt insbesondere in stärker befallenen Flächen.

Nicht nur die frühe und starke Primärinfektion der Peronospora hat überrascht, auch der ungewöhnlich frühe Mehltaubefall an Blatt und Geschein, insbesondere in Anlagen mit Vorjahresbefall gibt Grund sehr wachsam zu sein. Es wird vermehrt Oidium bereits zu diesem frühen Stadium beobachtet. Bitte dringend kritische Sorten und Lagen, insbesondere Anlagen mit Vorjahresbefall, sehr genau auf Befall prüfen. Auf dem Blatt sind Infektionen in Form von mehreren kleinen Punkten, ähnlich einer Sekundärinfektion mit Peronospora, zu sehen. Anfänglich zeigt sich auf der Blattunterseite solcher Flecken ein Verbräunen der Blattadern, bevor sich dann auf der Blattoberseite ein pudriger Belag bildet. Der empfohlene Spritzabstand liegt aktuell bei circa zehn Tagen.

Peronospora

Die trockenen Bedingungen haben überwiegend die Sporulation vorhandener Ölflecken verhindert. Allerdings können dort wo Niederschläge oder hohe Luftfeuchte vorhanden waren, bestehende Ölflecken weiß geworden sein. In den aktuellen Vorhersagen sind bisher keine kritischen Wetterbedingungen gemeldet. Leider ist die genaue Vorhersage von Gewittern nur sehr schwer möglich.

In unkritischen Lagen und bei weiterhin trockenen Bedingungen kann mit der Kontaktstrategie protektiv vor Niederschlägen weiterbehandelt werden. Da sich die Reben immer noch im Wuchs befinden, kann noch mal ein Mittel mit Zuwachsschutz zugegeben werden. Dies sind zum Beispiel phosphonathaltige Produkte wie beispielsweise Veriphos, Foshield und andere, jeweils in Kombination mit einem vorbeugenden Kontaktmittel. Zuwachsschutz bieten ebenfalls die Mittel Delan Pro oder Profiler (maximal eine Anwendung/Saison bis BBCH 73 und nicht mit Luna Experience oder Luna Max mischen). Hier ist die Kontaktkomponente bei beiden Produkten schon enthalten.

In kritischen Befallsflächen und gemeldeten Infektionsbedingungen kann im sensiblen Zeitraum der Blüte, wo noch nicht geschehen, Zorvec Zelavin Bria“ oder „Zorcec Vinabel“ für etwas mehr Sicherheit eingesetzt werden. Aus Resistenzgründen auf keinen Fall zweimal nacheinander einsetzen! Sollte die Blüte zur nächsten Behandlung vorbei sein und die Beerchen bereits anziehen, geben bei kritischen Bedingungen dann die Mittel Enervin F oder Orvego (kurativ) etwas mehr Schutz für die wachsenden Beerchen. Bei Behandlungen bis zu 24 - 48 Stunden nach Regen bieten kurativ wirkende Mittel mehr Sicherheit. (Kurative Produkte sind im Produktfaltblatt der LVWO in Spalte 2 mit „k“ gekennzeichnet). Pilzwiderstandsfähige Rebsorten noch bis Erbsengröße mitbehandeln.

Oidium

Wir befinden uns mitten in der empfindlichsten Phase der Oidiumbekämpfung. Für die meisten Rebflächen ist nun spätestens bei der anstehenden Behandlung der optimale Zeitpunkt für den Einsatz eines Mittels aus der sogenannten „L“-Gruppe (Luna Experience, Luna Max oder Sercadis). Um diese wichtige Wirkstoffgruppe längerfristig zu erhalten wird der nur einmalige Einsatz, vorzugsweise in die abgehende Blüte, empfohlen. Der Spritzabstand in der Phase starken Beerenwachstums sollte zehn Tage nicht übersteigen. Um diese Behandlung herum kommen die Mittel Belanty, Dynali, Talendo, oder Prosper Tec/ Spirox (Höchstmenge beachten!) zum Einsatz. Zur Vorbeugung gegen Resistenzen müssen die Mittelgruppen von Spritzung zu Spritzung konsequent gewechselt werden (siehe Antiresistenzstrategie sowie die Hinweise aus dem letzten Rebschutzhinweis 092023 vom 07. Juni 23)

Bei vorhandenem Mehltaubefall:

Dort wo bereits jetzt vor/in der Blüte Mehltau gefunden wurde, wird der Einsatz von Vitisan (Empfehlung in der Blüte maximal 4kg/ha plus Netzmittel) zusammen mit 4kg/ha Netzschwefel als Zwischenspritzung auf die gesamte Laubwand, vor der nächsten organischen Behandlung empfohlen. Sollte nach der Blüte immer noch aktiver Mehltaubefall gefunden werden, kann dann eine Waschung der Traubenzone ab circa Schrotkorngröße mit einem Bicarbonat („Backpulver“) erfolgen.

Hinweis: Bicarbonate können Verbrennungen hervorrufen. Besonders bei mehrmaligem Einsatz ohne zwischenzeitliche Niederschläge und hohen Temperaturen über 30 °C. Die Ausbringung in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden kann das Risiko verringern.

Gefährdete Lagen und Sorten:

Wer vergangenes Jahr Probleme mit Oidiumbefall hatte, möglicherweise auch nur in bestimmten Weinbergen, sollte bei der Spritzung in die Blüte/abgehende Blüte speziell in diesen Weinbergen dringend jede Gasse befahren.

Einsatz von Wachstumsregulatoren

Der optimale Einsatzzeitpunkt ist in die Vollblüte, bevorzugt in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden (jede Gasse fahren). Hierbei richtet sich der Termin auf die früheren Gescheine aus, da diese erfahrungsgemäß eher zu Kompaktheit neigen. In Anlagen, welche regelmäßig zu Fäulnis durch Abdrücken der Beeren neigen, macht der Einsatz von Bioregulatoren am meisten Sinn. Hier können zum Beispiel die Mittel Gibb3, Berelex oder Regalis zum Einsatz kommen. (Gebrauchsempfehlungen auf den Mittelpackungen beachten). Das Einsatzfenster für das Ausblasen mittels Druckluftentblätterung befindet sich circa zwei bis drei Wochen nach der Blüte (um das Stadium Schrotkorngröße).

Arbeitswirtschaftlich aufwändiger aber ebenfalls geeignet um die Gefahr des Abdrückens zu verringern, ist die Methode der Traubenhalbierung (bis spätestens zum Weichwerden/ Reifebeginn).

Laubarbeiten

Luftige Traubenzonen sind der beste Garant für gesunde Trauben. Planen Sie jetzt schon zeitnah Entlaubungsmaßnahmen für die Traubenzone ein. In frühen Lagen, in denen die Blüte bereits durch ist, kann angefangen werden die Traubenzone zu entblättern. Eine frühe Entblätterung der Traubenzone in den ersten zwei bis drei Wochen nach der Blüte hat sich bewährt. Generell rote Sorten stärker, weiße Sorten etwas dezenter entblättern. Süd- und Westseite weniger stark- Nord- und Ostseite generell etwas mehr. Vor allem bei der Mehltaubekämpfung empfindlicher Sorten (vor allem Trollinger) ist die frühe Entblätterung eine wichtige Maßnahme.

Chlorose

Teilweise ist auf manchen Standorten Chlorose in Form von aufgehellten Triebspitzen zu sehen. Bei Bedarf kann nach der Blüte bei anstehenden Behandlungen der Einsatz von eisenchelathaltigen Blattdünger Abhilfe schaffen. Bezüglich der Mischbarkeit eventull auch mit anderen Blattdüngern sind grundsätzlich die Anwendungshinweise auf den Packungen zu beachten. Auch über die Tropfbewässerung kann durch einen Düngerzusatz in stark betroffenen Flächen eine Verbesserung der Symptome erreicht werden. Dieses Verfahren ist allerdings sehr kostenintensiv und sollte nur bei starker Kosten/Nutzen-Abwägung in Betracht gezogen werden. Eine effektive Maßnahme bei starker Chlorose an Einzelstöcken, ist das Einbringen von Eisenchelat mittels Lanzen. Leichte Symptome verwachsen sich in der Regel wieder.

Umstrukturierung

- Nach der Pflanzung oder nach der Installation von Tropfbewässerungsleitungen müssen die jeweiligen Rechnungen beim Landwirtschaftsamt eingereicht werden. Das Einreichen der Rechnung löst die Vor- Ort- Kontrolle aus. Bis spätestens 15.07.2023 (Ausschlussfrist!!) müssen die Pfropfreben- /beziehungsweise Schlauchrechnungen beim zuständigen Landwirtschaftsamt eingegangen sein. Die Tropfschläuche müssen ortsfest installiert sein. Hierfür müssen die Schläuche entweder im Drahtrahmen fixiert oder aber, wenn auf dem Boden liegend, mindestens zum Beispiel mit Kabelbinder oder Schnur am Zeilenende und Zeilenanfang fixiert sein. Der alleinige Anschluss an die eventuell vorhandene Querverteilung genügt nicht. Bei Pflanzung gilt: Eine Installation des Drahtrahmens ist nicht mehr vorgeschrieben. Es genügt die Pflanzung in Verbindung mit einem Pflanzpfählchen.

- Damit es nicht zu Sanktionen kommt, ist für jede Fläche zu prüfen, ob die beantragte Flächengröße mit der tatsächlich gepflanzten Fläche übereinstimmt. Korrekturen können nur noch schriftlich mit dem/der Sachbearbeiter/in im Landwirtschaftsamt vorgenommen werden. Eine Überbeantragung bis 20 Prozent ist nicht förderschädlich. Ab 20 Prozent Überbeantragung erfolgen schmerzliche Sanktionen.

Sonstiges und Mittelmenge

- Bei anstehenden Behandlungen ist der dreieinhalbfache Basisaufwand bei der Ermittlung der Mittelmenge zugrunde zu legen.

- Die Fallen des Traubenwickler Mottenfluges sollten die nächsten Tage mit einem neuen Köder bestückt werden.

- Brennesseln jetzt stehen lassen! Überträgerzikaden der Schwarzholzkrankheit werden durch die Entfernung ihrer Wirtspflanzen (zum Beispiel Brennesseln) gezwungen, andere Pflanzen, zum Beispiel die Rebe anzufliegen.

- Der Einsatz von Herbiziden auf Vorgewenden, Wegrändern und Böschungen ist nicht zulässig.

- Gerätereinigung: Bei der Gerätereinigung dürfen keine Reste der Spritzbrühe oder Reinigungsflüssigkeit in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer gelangen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.