Die Herkunft als Qualitätsmerkmal: Der Weg zur Qualitätspyramide der g.U. Württemberg

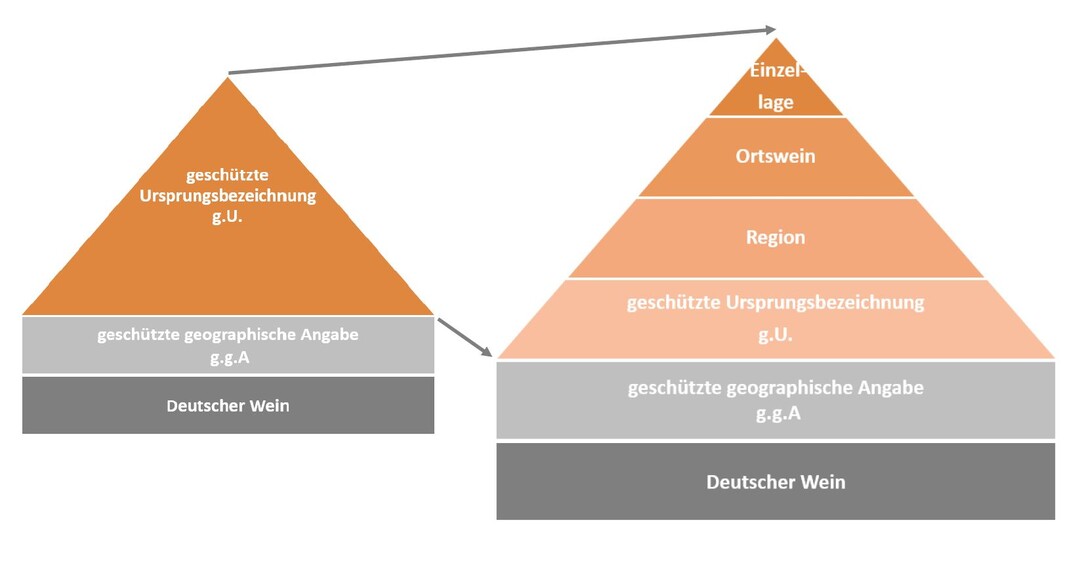

„Herkunft, Qualität, Profilierung – bessere Rahmenbedingungen für den Deutschen Wein“, lautete die Schlagzeile einer am 27. November 2020 vom Bundeslandwirtschaftsministerium versendeten Pressemitteilung. Nach langjährigen Diskussionen beschloss der Deutsche Bundestag das neue Weingesetz, das in Anlehnung an das romanische Modell die geografische Herkunftsprofilierung stärken soll. Grundlage hierfür ist die viel zitierte „Herkunftspyramide“ vom "Deutschen Wein" bis hinauf zum „Lagenwein“ an der Spitze. Für die Weinqualität soll weniger das Mostgewicht der Trauben entscheidend sein, sondern vorrangig "wo" ein Wein angebaut wird.

- Veröffentlicht am

Dieser Artikel thematisiert die wesentlichen Änderungen in §39 der Weinverordnung (Geografische Angaben) und die Umsetzung der Qualitätspyramide in Württemberg.

Die Rolle der Schutzgemeinschaft

Eine wesentliche Rolle in der Umsetzung des Weinrechts und in der Profilierung der Herkunftsbezeichnungen spielen die Schutzgemeinschaften. Gemäß Weingesetz können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung vorsehen, dass für die einzelnen Weinbaugebiete Organisationen zur Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen anerkannt werden. Der Weinbauverband Württemberg e. V. wurde als Schutzgemeinschaft zur Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen für die geschützte Ursprungsangabe (g. U.) Württemberg, geschützte geografische Angabe (g. g. A.) „Schwäbischer Landwein“ und g. g. A. „Landwein Neckar“ anerkannt.

Aufgabe der Schutzgemeinschaft ist die Verwaltung der Lastenhefte (Produktspezifikationen). Die Verwaltung umfasst gemäß Satzung insbesondere die Ausarbeitung, Formulierung, Abstimmung und Bündelung zwischen den Beteiligten hinsichtlich Lastenheftänderungen sowie die Vorbereitung, Stellung und Begleitung entsprechender Anträge bei den Genehmigungsbehörden.

Die neue Qualitätspyramide

Wenngleich §39 der Weinverordnung wesentliche Kriterien der einzelnen Qualitätsstufen bereits definiert, obliegt es den Schutzgemeinschaften, weitere beziehungsweise strengere Kriterien hinzuzufügen. Gemäß Weingesetz ist eine Umstellung auf die neuen Regelungen bis einschließlich Jahrgang 2026 erlaubt. Um den Betrieben eine möglichst lange Vorbereitungszeit zu geben, hat die Schutzgemeinschaft bereits 2020 mit der Ausarbeitung der Diskussion zur Qualitätspyramide begonnen und den Fokus auf die Gestaltung der g.U. Württemberg gelegt. Den einzelnen Stufen obliegen zukünftig folgende Kriterien:

- g.U. Württemberg: Bereits heute werden weit über 60 % der Weine als Qualitätsweine ohne nähere geographische Angabe bei der Qualitätsweinprüfung angestellt. Die Schutzgemeinschaft erwartet, dass dieses Segment signifikant steigen wird. Entsprechend wurden keine über das Weingesetz hinausgehenden Beschränkungen für diese Stufe definiert. Das bedeutet, dass g.U. Weine „wie bisher“ hergestellt und vermarktet werden können. Darüber hinaus hat die Schutzgemeinschaft beschlossen, alle aktuell bereits gepflanzten Rebsorten für g.U. Weine zuzulassen.

- Region: Gemäß §39 der Weinverordnung gilt für alle in Deutschland hergestellten Weine, dass bei Deklaration eines Bereiches oder einer Großlage, dieser geografischen Angabe stets in gleicher Farbe, Schrift und Schriftgröße die Bezeichnung „Region“ unmittelbar voranzustellen ist. Weitere Vorgaben ergeben sich aus der Weinverordnung nicht. Auch die Schutzgemeinschaft hat keine weiteren Kriterien für Regionsweine definiert. In Württemberg hatten Großlagenweine in der Vergangenheit eine wesentliche Bedeutung. Um die Jahrtausendwende wurden rund 40 % der angestellten Weine als Großlagenweine eingereicht. Heute liegt der Wert bei etwas über 15 %. Aufgrund des Wegfalls der Leitgemeinde ist kurzfristig davon auszugehen, dass die Absatzmenge der „Regionsweine“ zugunsten der g.U. Weine abnehmen wird.

- Ortswein: Aus §39 der Weinverordnung geht hervor, dass bei Verwendung einer Gemeinde oder eines Ortsteils der Traubenmost/die Maische mindestens den für das Prädikat Kabinett vorgeschriebenen natürlichen Mindestalkohol aufgewiesen haben muss. Zudem darf das Erzeugnis nicht vor dem 15. Dezember des Erntejahrgangs an den Endverbraucher abgegeben werden. Bezogen auf die Vermarktungsmenge spielen Ortsweine in Württemberg aktuell eine untergeordnete Rolle. Die Schutzgemeinschaft ist sich einig, dass Ortsweine aus Sicht der Verbraucher als sehr wertig betrachtet werden. Entsprechend wurde festgelegt, dass die Vermarktung ab dem Erntejahrgang 2026 nur in der 0,75 Liter-Glasflasche und nur gemäß der gesetzlichen Vorgaben für „Erzeuger-“, „Guts-“ und „Schlossabfüllungen“ erlaubt ist. Eine Einschränkung der Rebsorten ist nicht vorgesehen.

- Einzellage und kleinere geografische Angabe: Für die höchste Stufe der Pyramide sieht die Weinverordnung vor, dass der Gemeinde- oder Ortsteilname stets voranzustellen ist. Der Wegfall der Leitgemeinde gilt hierbei analog der Regionen. Das Erzeugnis darf nicht vor dem 1. März des Folgejahres an den Endverbraucher abgegeben werden und der Traubenmost/die Maische muss mindestens den für das Prädikat Kabinett vorgeschriebenen natürlichen Mindestalkohol aufgewiesen haben. Weiter regelt die Verordnung, dass die Weine nur aus einer oder mehrerer explizit für diese Stufe in der Produktspezifikation festgelegten Rebsorten hergestellt sein müssen. Es wurde kontrovers diskutiert, welche Rebsorten für Württembergs Einzellagenweine geeignet sind. Aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Entwicklungen am Weinmarkt beschloss die Schutzgemeinschaft - vorerst bis 2030 - alle Rebsorten zuzulassen. Auf Basis der jährlich verfügbaren Daten der Einzellagenweinanstellungen bei der Qualitätsweinprüfung wird die Liste gemäß § 39 (1) der Weinverordnung bis zum Erntejahrgang 2030 angepasst und im Sinne einer Profilierung reduziert. Um den Vermarktungsbetrieben die Umstellung vieler aktuell sehr wichtigen Erzeugnisse zu ermöglichen, ist erst ab dem Erntejahrgang 2030 die Vermarktung nur in der 0,75 Liter-Glasflasche erlaubt. Analog der Ortsweine gilt ab dem Erntejahrgang 2026, dass nur gemäß der gesetzlichen Vorgaben für „Erzeuger-“, „Guts-“ und „Schlossabfüllungen“ hergestellte Weine vermarktet werden dürfen. Einzellagenweine sollen aus Rebflächen stammen, deren Ertrag 80hl/ha (Steillagen 90 hl/ha) nicht überschreiten. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

- Prädikate: Nur rund vier Prozent der in Württemberg angestellten Weinmenge trugen in 2022 ein Prädikat. Wenngleich die Prädikate sinnbildlich für das bestehende Weingesetz stehen, ist deren Verwendung gemäß Bundesrecht auch weiterhin möglich und bei einigen Betrieben ein wesentlicher Teil der Vermarktungsstrategie. Aufgrund des Wunsches einer einheitlichen Regelung ist ab dem Erntejahrgang 2030 vorgesehen, dass trockene Weine auf allen Stufen (hier: g.U., Region, Ort, Einzellage) keine Prädikate tragen dürfen. Für halbtrockene, liebliche und süße Weine gilt wie bisher und zeitlich uneingeschränkt die fakultative Verwendung der Prädikate.

Aktueller Stand und nächste Schritte

Mit den dargestellten Beschlüssen wurde frühzeitig die Grundlage für die Anpassung der Produktspezifikation gelegt. In enger Abstimmung mit der Geoschutzstelle des Deutschen Weinfonds liegt der Entwurf zur Vorsondierung bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Der Änderungsantrag soll zeitnah gestellt werden. Aus der Erfahrung der Anträge anderer Schutzgemeinschaften ist mit einer Veröffentlichung nicht vor Ende 2024 zu rechnen.

Ungeachtet der genannten Beschlüsse und rechtlichen Grundlagen werden derzeit drei weitere Themen debattiert:

- Weinregionen: Mit dem Ziel, vermarktungsrelevante Regionen im Sinne des Weinrechts zu gründen, wurden in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Diskussionen in den einzelnen Großlagen geführt. Folgende Beschlüsse wurden gefasst und werden derzeit beim RP Stuttgart bearbeitet:

- Umbenennung des Bereichs „Remstal-Stuttgart“ in den Bereich „Remstal“

- Gründung der Region „Neckar-Alb“ (ehemaliger Bereich „Oberer Neckar“ plus Großlage „Hohenneuffen“)

- Umbenennung der Großlage „Salzberg“ in „Breitenauer See“

- Hinsichtlich der Gründung der Regionen „Heilbronner Land“ und „Hohenlohe“ besteht weiterhin Abstimmungsbedarf.

- Erstes und Großes Gewächs: Seit der Novellierung der Weinverordnung sind erstmals Kriterien für die Deklaration von Ersten und Großen Gewächsen im Bundesrecht definiert. Es ist das Ziel, diese sehr wertigen Begriffe dauerhaft zu schützen. Entsprechend arbeitet eine Arbeitsgruppe des Deutschen Weinbauverbandes derzeit an einer sinnvollen und nachhaltigen, vor allem aber bundeseinheitlichen Verwendung der Begriffe.

- Geschützte geografische Angaben: Der Fokus der Diskussionen lag in den vergangenen Jahren auf der g.U. Württemberg. Wie ausgeführt, verwaltet die Schutzgemeinschaft auch die Produktspezifikationen für zwei g.g.A. Während das Landweinsegment für die Erzeuger mengenmäßig eine bisher untergeordnete Rolle spielte, wird diese Kategorie zukünftig an Relevanz gewinnen. Es ist daher im nächsten Schritt geplant, die bestehenden Produktspezifikationen anzupassen.

Ausblick

Das neue Weingesetz ist angelehnt an das romanische Herkunftsmodell, welches europaweit Anwendung findet. Nicht nur in der Weinvermarktung, sondern in allen wesentlichen Agrarsektoren wird der Herkunft der Erzeugnisse eine wesentliche Bedeutung zugemessen, mittlerweile auch in der Absatzförderpolitik der EU. Ein Blick in die Regale zeigt, dass viele Lebensmittel bereits mit Herkunftsschutz vermarktet werden. Die Chance im System liegt vor allem darin, dass Erzeuger und Vermarkter ihre Produktspezifikationen selbst verwalten können. Nutzen wir diese Gelegenheit!

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.