Kommts an? Die Grundlagen einer guten Anlagerung

Nach der Verabschiedung der Gesetzesnovelle zur Stärkung der Biodiversität in Baden-Württemberg im Juli 2020 steht der Pflanzenschutz im Land vor einem großen Wandel. Als Praktiker ist ohne einen fachgerecht durchgeführten Pflanzenschutz kein erfolgreiches Wirtschaften möglich. Deshalb lohnt es sich, sich mit der Applikationstechnik zu beschäftigen.

von Markus Ullrich, LTZ Augustenberg erschienen am 29.12.2023Auch im neuen Jahr führen wir unsere Basiswissen-Serie weiter. Im Januar und Februar schauen wir uns dabei den Pflanzenschutz genauer an. Wie lassen sich Pflanzenschutzmittel einsparen, welche Düsen sollte man auswählen, wie funktionieren eigentlich die verschiedenen Gebläsetypen und viele weitere Fragen wird unser Autor Markus Ullrich (LTZ Augustenberg) in seinem zweiteiligen Beitrag beantworten. Ergänzend dazu gibt es in unserem Video passende Tipps zum Thema.

Das Gesetz zur Stärkung der Biodiversität in Baden-Württemberg sieht vor, dass der Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln bis 2030 um 40 bis 50 % der ausgebrachten Wirkstoffmenge reduziert werden soll und für Schutzgebiete gibt es mit IPSplus spezielle landesspezifische Vorgaben zur Erweiterung des Integrierten Pflanzenschutzes (IPS). Für Winzer ist ein fachgerecht durchgeführter Pflanzenschutz wichtiger als je zuvor. Außerdem sieht die breite Bevölkerung das Versprühen von ihr meist unbekannten Stoffen eher kritisch.

Laut der EU-Richtlinie 1107/2009 ist der Anwendungsbereich von Pflanzenschutz klar definiert. Pflanzenschutzmittel sind Produkte, die aus Wirkstoffen bestehen oder diese enthalten und für einen bestimmten Verwendungszweck vorgesehen sind. Im Weinbau sind dies folgende Zwecke:

- die Pflanzen vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung auf die Pflanzen vorzubeugen (zum Beispiel Fungizide),

- den Lebensvorgang der Pflanze zu beeinflussen (zum Beispiel Wachstumsregler),

- unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten (zum Beispiel Kontaktherbizide),

- unerwünschtes Wachstum von Pflanzen zu hemmen (zum Beispiel Vorauflaufherbizide).

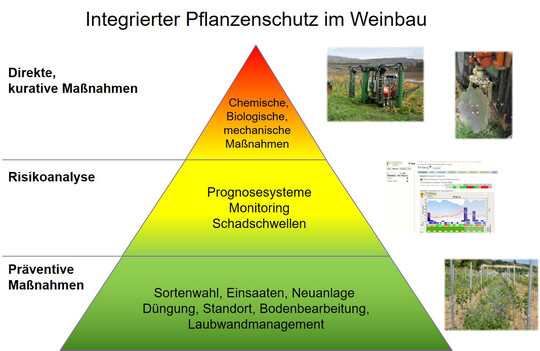

Der Einsatz der Pflanzenschutzmittel wird im IPS auf das notwendige Maß beschränkt, um den Anbau von Kulturpflanzen zu sichern – auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit. Das notwendige Maß stellt keine feste Größe dar, sondern hängt von der jährlichen Befallssituation, klimatischen Bedingungen sowie der Verfügbarkeit praktikabler, nicht chemischer Pflanzenschutzverfahren ab. Der Einsatz von chemischem Pflanzenschutz ist die letzte Möglichkeit zur Gesunderhaltung der Kulturen.

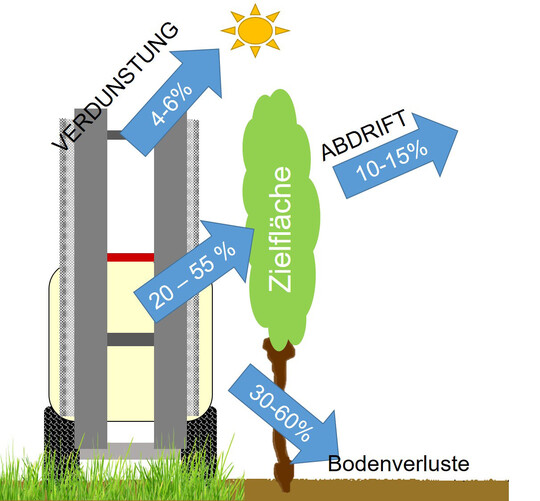

Damit diese letzte Maßnahme präzise, mit geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt, durchführbar ist, ist eine regelmäßige Kontrolle der Sprühgeräte notwendig. Nicht auf der Zielfläche angelagerte Pflanzenschutzmittel können sich auf unterschiedlichste Weise in der Umwelt verbreiten:

- Abdrift

- Verflüchtigung

- Oberflächenabfluss

- Auswaschung

Abdrift – eine reduzierbare Größe

Unter Abdrift versteht man die Menge an Pflanzenschutzmitteln, die während der Ausbringung aus der behandelten Fläche durch die Einwirkung von Wind herausgetragen wird. Höchst abdriftgefährdet sind Tropfen kleiner als 0,1?mm, welche leicht durch Wind oder andere klimatische Faktoren aus dem Anwendungsbereich verfrachtet werden.

Konsequenzen von Abdrift sind beispielsweise Schäden an benachbarten Kulturen, Kontaminierung von Gewässern oder Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier. Die Ursachen für Abdrift sind neben falsch eingestellten Sprühgeräten auch Faktoren wie Lufttemperatur und -feuchtigkeit sowie die Art des Pflanzenschutzmittels und der Wasseraufwand. Beachtet man den Anteil, welcher durchschnittlich tatsächlich an der Laubwandfläche ankommt, ist es noch essenzieller, auf die optimale Einstellung des eigenen Pflanzenschutzgerätes zu achten. Dabei sollte immer das Ziel einer möglichst hohen Anlagerung der Spritzbrühe an der Zielfläche und möglichst geringe Verluste verfolgt werden.

Die richtige Düsentechnik

Bei allen Spritz- und Sprühverfahren im Weinbau dient Wasser als Trägerstoff für die Pflanzenschutzmittel. Um die Spritzflüssigkeit zu verteilen, gibt es folgende drei Systeme:

- hydraulische Zerstäubung (durch Druck mit Düse),

- pneumatische Zerstäubung (durch Luftstrom),

- mechanische Zerstäubung (durch Zentrifugalkraft).

Die größte Bedeutung im Weinbau hat die hydraulische Zerstäubung mittels Düsentechnik. Die Flüssigkeit wird mit einer Pumpe in den Leitungen unter Druck gesetzt und durch eine kleine Düsenöffnung gepresst. Durch die dadurch resultierende hohe Austrittsgeschwindigkeit und die im Öffnungsbereich entstehenden Turbulenzen zerfällt der Strahl in viele kleine Tröpfchen. Diese Zerstreuung wird hauptsächlich von der Gestaltung der Düse und dem Flüssigkeitsdruck beeinflusst.

In Bezug auf die optimale Anlagerung ist die Tropfengröße ein wichtiger Faktor. Das optimale Tropfenspektrum liegt zwischen 0,1 und 0,3?mm. Kleinere Tropfen sind aufgrund ihres geringen Gewichts stark abdriftgefährdet, größere Tropfen hingegen verursachen hohe Abtropfverluste. Die Existenzzeiten in Abhängigkeit von der Größe, der Temperatur und der Luftfeuchte nimmt mit kleineren Tropfen stark ab. Dies ist relevant für die Wirksamkeit des einzelnen Wirkstoffes. Eine kurze Existenz verschlechtert auch den Effekt des Wirkstoffes.

Standard-Hohlkegeldüsen sind aufgrund ihres hohen Feintropfenanteils stärker abdriftgefährdet als Injektordüsen. Markus Ullrich

Standard-Hohlkegeldüsen sind aufgrund ihres hohen Feintropfenanteils stärker abdriftgefährdet als Injektordüsen. Betrachtet man die Anlagerung, haben die kompakten Injektordüsen vor allem im Bereich der Laubwanddurchdringung deutliche Vorteile. Die höhere kinetische Energie der größeren Tropfen schafft es eher auf die Blattunterseite oder an das Stielgerüst als die feinen Tropfen von Hohlkegeldüsen. Die Anlagerung auf den Beeren und Blattoberseiten ist bei beiden Düsen ähnlich.

Versuche zur Wirksamkeit von Hohlkegeldüsen und Injektordüsen zeigten einen überwiegenden Vorteil grobtropfiger Applikation im Rebschutz. Beim Einsatz von Injektordüsen ist zu beachten, dass der vom Hersteller vorgegebene Druck eingehalten wird. Höhere Drücke führen zu einem unerwünschten Spritzbild mit zu feinen Tropfen.

Der gleichzeitige Vor- und Nachteil der Injektordüsen ist die Sichtbarkeit der Tropfen. Durch die stark reduzierte Abdrift ist der sichtbare Spritznebel auf ein Minimum reduziert und die Wolke wird von Außenstehenden nicht zu dominant wahrgenommen. Nachteilig ist, dass die Erkennung einer verstopften oder falsch eingestellten Düse nicht auf Anhieb festgestellt werden kann. Dies erfordert eine regelmäßige Gerätekontrolle und Reinigung der brüheführenden Bauteile (vor allem Filter, Düsen, Tank).

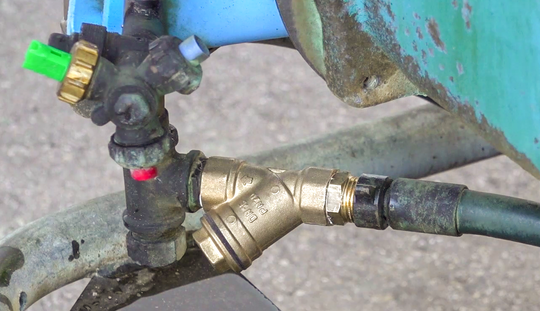

Um Verstopfungen vorzubeugen, kann man mithilfe von angepassten Filtern grobe Partikel abfiltern. Bewiesen haben sich hier folgende Maschenweiten: Druckfilter 80 Mesh, Saugfilter 50 Mesh. Bei den Düsenfiltern geben die Düsenhersteller direkte Empfehlungen. Hilfreich können auch zusätzliche Druckfilter unmittelbar vor dem Düsenbogen für die einzelnen Teilbreiten sein. Weitere Unterstützung bieten Lichtleisten, die den Sprühstrahl sichtbar machen oder digitale Überwachung durch Spritzcomputer.

Ein Blick auf die Gebläsetechnik

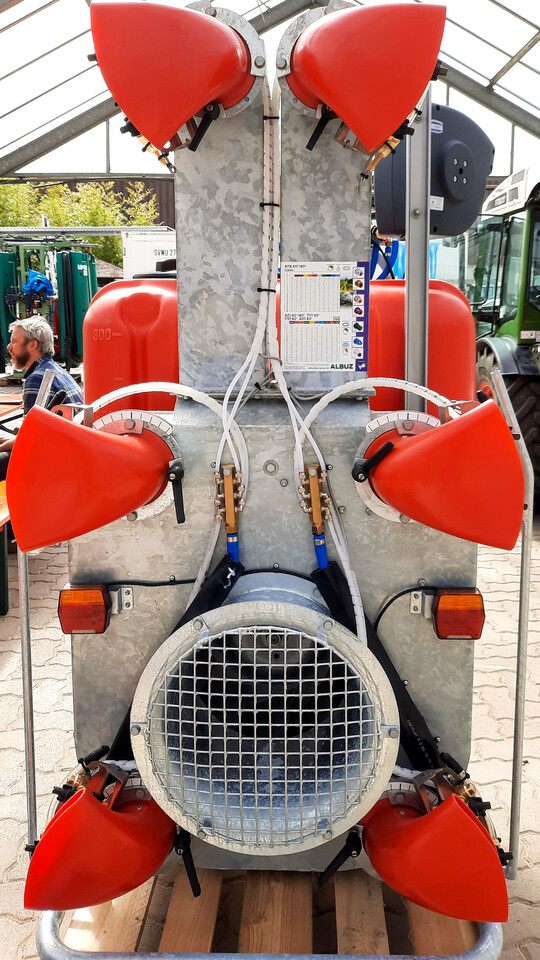

Die Applikation im Weinbau erfolgt größtenteils im Sprühverfahren, das heißt mit Luftunterstützung. Der Trägerluftstrom ist, entsprechend der Bezeichnung, für den Tropfentransport von der Düse zur Zielfläche verantwortlich. Somit ist das Gebläse neben den Düsen die wichtigste Komponente, welche die Anlagerungsqualität stark beeinflusst. Nach ihrem Aufbau lassen sich Radial-, Axial- und Tangentialgebläse unterscheiden. Durch ihre Bauart beeinflussen sie unterschiedlich die Luftstromgeometrie. Die wichtigsten Parameter sind Luftgeschwindigkeit und die Luftmenge.

Die Hauptaufgaben des Gebläses sind der Transport der Tropfen an die Zielfläche, die Öffnung der dichten Laubwand, die Anlagerung der Tropfen an Blätter und Trauben und die mechanische Reinigung der Traubengerüste. Je nach Bauart unterscheiden sich die Gebläse in ihren Einstellungsmöglichkeiten:

Axialgebläse

Das Axialgebläse saugt die Luft an der Rückseite des Gerätes axial an und verteilt diese winklig in Richtung Laubwand. Durch das große Propellergebläse wird viel Luft mit einer geringen Geschwindigkeit gefördert. Aufgrund der Rotationsbewegung entsteht in der Luftverteilung ein Dralleffekt, welcher die Luft ungleichmäßig verteilt. Die Hersteller versuchen, mit Leitblechen, diesem Effekt zu begegnen. Eine optimale Luftverteilung erreicht man beim Axialgebläse nur mit geschlossenen Luftleitsystemen, welche optimal auf die Laubwand eingestellt werden können. Eine weitere Bauart des Axialgebläses ist das Umkehraxialgebläse, bei dem die Luft vorne angesaugt wird.

Radialgebläse

Das Radialgebläse beschleunigt durch das kleinere Lüfterrad die Luft deutlich schneller, bei geringerer Luftmenge. Durch den höheren statischen Druck lässt sich die Luft durch Rohre beliebig umleiten. Bei der Hauptbauart wird die Luftverteilung durch Fächer geregelt, welche im Winkel beliebig einstellbar sind. Aufgrund der hohen Luftaustrittsgeschwindigkeit hat diese Gebläsebauart ein erhöhtes Abdriftpotenzial und verlangt eine bewusste Einstellung, um die Brühe nicht durch die Laubwand durchzudrücken.

Tangentialgebläse (Querströmer)

Dieses Gebläse unterscheidet sich stark von den anderen beiden Typen. Die Luftansaugung und Beschleunigung erfolgt durch senkrecht stehende Lüfterwalzen. Der Luftstrom wird ohne Verengung angesaugt und wieder ausgeblasen. Durch die Bauart erzeugen diese Gebläse einen horizontal gerichteten Luftstrom, der nach oben hin stark abgegrenzt ist. Somit entsteht keine aufwärts gerichtete Strömungskomponente und das System bildet somit eine ideale Basis für abdriftarme Applikation. Durch den hydraulischen Antrieb lassen sich die Lüfter unabhängig voneinander stufenlos in ihrer Leistung anpassen und sind auch ideal für die mehrreihige Applikation (mit mehr als zwei Gebläsen) oder Recyclingtechnik geeignet.

Im zweiten Artikel werden anhand dieser Grundlagen die verschiedenen Einstellungsparameter der Sprühgeräte erläutert und worauf man bei der optimalen Sprühgeräteeinstellung achten sollte. Als Zusatz werden noch die Anforderungen im Integrierten Pflanzenschutz Plus näher beleuchtet.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.