Kommts wirklich an? Die richtige Einstellung für Sprühgeräte

Die besten theoretischen Grundlagen helfen nichts, wenn es an der praktischen Umsetzung fehlt. Vereinfacht gesprochen ist korrekte Applikation nichts anderes als der Transport der Spritzbrühe auf eine klar definierte Zielfläche. Um dies so korrekt wie möglich durchzuführen, ist es nötig, sein Sprühgerät regelmäßig zu kontrollieren und einzustellen.

von Markus Ullrich, LTZ Augustenberg Quelle LTZ Augustenberg erschienen am 12.01.2024Um Pflanzenschutzmittel möglichst nachhaltig und präzise auszubringen, sollten die Einstellungen der Sprühgeräte regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert werden. Damit die Spritzbrühe richtig auf die Laubwand appliziert wird, helfen einige Berechnungen. Mit bestimmten Formeln lässt sich der Düsenausstoß recht einfach bestimmen und durch das Auslitern kontrollieren. Genauso sollte die Einstellung des Gebläses und der einzelnen Düsen überprüft werden. Außerdem gibt es in manchen Gebieten auch Auflagen zu beachten, wie zum Beispiel der Integrierte Pflanzenschutz plus.

Um diese Einstellung am Pflanzenschutzgerät korrekt durchzuführen, wird im Folgenden wird Schritt für Schritt auf die einzelnen Einstellungen eingegangen und deren Anwendung parallel in einem Praxisbeispiel verdeutlicht. Abschließend erfolgt eine Betrachtung der für Baden-Württemberg geltenden entsprechenden Integrierter Pflanzenschutz plus (IPSplus) Maßnahme.

Die folgenden Faktoren sind für eine optimale Applikation zu betrachten:

- Geschwindigkeit des Schleppers

- Ausrichtung des Gebläses

- Gebläsedrehzahl

- Düsenausrichtung

- Ausgebrachte Menge pro Düse

Beispielwerte, die für die Berechnung benötigt werden:

Teststrecke: 100m,

Fahrzeit: 55s,

Reihenbreite 2m,

Düsenanzahl: 10,

Fahrgeschwindigkeit (berechnet): 6km/h,

Ausbringvolumen (volle Laubwand): 400l/ha.

Schritt 1: Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Schleppers bestimmt maßgeblich, wie viel Liter Spritzbrühe pro Hektar ausgebracht werden. Daher ist es notwendig, eine korrekte und konstante Geschwindigkeit während der Applikation zu gewährleisten. Bei modernen Schleppern mit Tempomat und digitalen Tachometern ist die vorgegebene Geschwindigkeit deutlich einfacher einzuhalten als mit älteren analogen Geschwindigkeitsmessern. Aber auch bei modernen stufenlosen Traktoren ist es sinnvoll, die gewünschte Geschwindigkeit zu überprüfen, da diese sich mit Raddurchmesser und abnehmendem Profil ändern kann.

Die Fahrgeschwindigkeit ergibt sich aus der Zeit, die man benötigt, um eine vorgegebene Strecke abzufahren. Als Teststrecke eignet sich am besten eine vorhandene Fahrgasse, um die realen Bedingungen abzudecken. Bei unterschiedlichen Steigungen empfiehlt es sich, eine durchschnittliche Fahrgasse zu nutzen und die Messung in eine Berg- und eine Talfahrt aufzuteilen.

Die tatsächliche Geschwindigkeit lässt sich wie folgt ermitteln:

1. Anfang und Ende der Teststrecke festlegen

2. Abgemessene Strecke mit konstanter Geschwindigkeit und passender Drehzahl (Motor und Zapfwelle) abfahren und Zeit (s) stoppen

3. Gang/Fahrstufe und Motordrehzahl notieren (wichtig für die spätere Ausliterung)

Hinweis: Bei modernen Spritzcomputern mit Geschwindigkeitserkennung (Beispielsweise Nachläufer mit Radsensoren) entfällt dieser Schritt, da der Sensor die Berechnung übernimmt.

Im Beispiel lautet die Berechnung dann:

Schritt 2: Berechnung des Einzeldüsenausstoßes und die Düsenwahl

Der Einzeldüsenausstoß beschreibt das Volumen an Flüssigkeit, welches pro Minute und Düse ausgebracht wird. Sie ist die Grundlage um die optimale Ausbringmenge auf die vorgegebene Fläche applizieren zu können.

Für die Berechnung des Einzeldüsenausstoßes liegt folgende Formel zugrunde:

Hat man die benötigte Durchflussmenge korrekt berechnet, ist nun ein Vergleich mit der Düsentabelle des Herstellers notwendig (online beim Hersteller verfügbar). Dort lässt sich nachschauen, ob der Durchflussmengenbereich der verbauten Düse der berechneten Durchflussmenge entspricht.

Die verschiedenen Farben und die entsprechende Durchflussmenge der Injektordüsen sind genormt und somit herstellerunabhängig. Der Blick in die Tabelle zeigt auch den benötigten Druck. Der optimale Druckbereich einer Injektordüse liegt zwischen acht und fünfzehn bar. Darüber hinaus neigen Injektordüsen zu einer verstärkten Feintropfenbildung.

Im Beispiel:

Die Besonderheit der Injektordüse liegt darin, dass sie durch eine zusätzliche Luftansaugöffnung der Spritzbrühe Luft zusetzt. Dadurch, dass der Flüssigkeitsstrom unter Druck durch ein Dosierplättchen in eine größere Kammer gespritzt wird, entsteht ein Unterdruck, welcher Luft durch die Ansaugöffnung mitreißt (Venturi-Prinzip). Durch diesen Druckabfall und eine größere Düsenöffnung (im Vergleich zu Hohlkegeldüsen) entstehen größere Tropfen. Der sichtbare Spritznebel wird dadurch minimiert und die Abdrift reduziert. Der fächerförmige Sprühstrahl entspricht der Geometrie des Luftstrahls am Gebläseaustritt besser als es bei Hohlkegeldüsen der Fall ist. Der Winkel des Spritzfächers sollte 80 bis 90 Grad betragen. Bei größeren Winkeln, wie sie im Ackerbau verwendet werden, ist die Überlappung der Spritzfächer zu groß und führt zur Streifenbehandlung.

Schritt 3: Das Auslitern

Anwenderschutz: Bitte mindestens flüssigkeitsdichte Einweghandschuhe tragen!

Mit Hilfe des Ausliterns wird überprüft, ob der berechnete Einzeldüsenausstoß tatsächlich vom Sprühgerät ausgebracht wird. Dazu ist es notwendig, das eingefüllte Wasser (keine Spritzbrühe verwenden!) direkt aufzufangen. Hierfür wird über jede Überwurfmutter ein passender Schlauch gestülpt. Dabei sollte darauf geachtet werden, die Injektor-Öffnung der Düse nicht zu verschließen. Ansonsten ist die Funktion beeinträchtigt. Das Auslitern wird bei der in Schritt 1 und 2 ermittelten Drehzahl, Druck und Düsen eine Minute lang durchgeführt.

Die aufgefangene Menge sollte dem in Schritt 2 ermittelten Ausstoß entsprechen. Abweichungen unter +/- 10% sind tolerierbar. Ist dies nicht der Fall, ist es nötig, die entsprechende Düse genauer zu betrachten. Mögliche Fehler und deren Lösung sind in folgender Tabelle dargestellt:

Da es sich bei Düsen um sensible Bauteile handelt, ist bei der Reinigung Vorsicht geboten. Äußere Verschmutzungen lassen sich am besten mit einer Bürste entfernen. Bei hartnäckigen Verunreinigungen empfiehlt es sich, diese in warmem Wasser mit Spritzenreiniger einzuweichen und anschließend mit Bürste und Luft zu reinigen. Bei leichten Verschmutzungen im Inneren mit Druckluft gegen die Spritzrichtung blasen. Bei Injektordüsen ist es ratsam, den Injektor vorher zu entnehmen. Eine optimale Reinigung ist auch mit einem Ultraschallbad möglich.

Schritt 4: Gebläseeinstellung

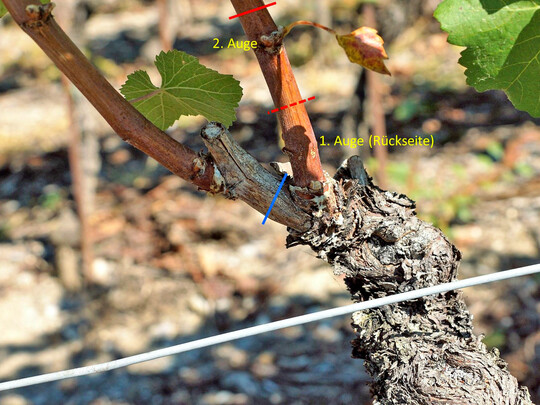

Das Gebläse erzeugt einen Trägerluftstrom, welcher die Tropfen aus den Düsen in Richtung Laubwand transportiert. Ist dieser falsch eingestellt, wird die Zielfläche verfehlt und es kommt zu verstärkter Abdrift oder Bodenkontamination. Die Einstellung der Gebläse orientiert sich an der vollen Laubwandfläche. Die untere Behandlungsgrenze bezieht sich auf den tiefsten Bereich, in dem die Trauben hängen, die obere Behandlungsgrenze liegt circa 20 Zentimeter unter der maximalen Laubwandhöhe.

Um das Gebläse auch vor der Saison einstellen zu können, empfiehlt es sich, die Maße auf einer Holzlatte zu markieren und im halben Reihenabstand zur Fahrzeugmitte neben dem Sprühgerät zu positionieren. Hält man nun eine Schnur oder ein Absperrband an einem Stab in den Luftstrom, sieht man deutlich, wo die Grenzen sind und kann diese gegebenenfalls nachjustieren. Bei Axialgebläsen lässt sich die Luft nach oben mit den Luftleitblechen begrenzen. Bei Radialgeräten müssen die Luftfächer dementsprechend nach oben oder unten ausgerichtet werden.

Die Gebläseleistung ist so zu regeln, dass die Luftleistung die Laubwand gerade so durchdringen kann. Ziel ist es, das Luft-Brühe-Gemisch in der Laubwand zu verwirbeln, anstatt es durch die Laubwand zu schießen. Eine zu hohe Luftleistung erzeugt neben einer geringeren Anlagerung auch eine erhöhte Abdrift und Sediment zwischen den Rebreihen. Auch bei der zweizeiligen Applikation führen zu stark eingestellte Gebläse zu einer schlechteren Verteilung und einer waagrechten Ausrichtung der Blätter, wodurch mehr Tröpfchen durch die Laubwand geblasen werden. Ziel ist es, den Sprühnebel so lange wie möglich in der Laubwand zu halten, damit sich dieser dort anlagern kann.

Schritt 5: Düseneinstellung

Um eine Streifenbildung zu vermeiden, müssen auch die Düsen auf die Laubwand angepasst werden. Um eine optimale Vertikalverteilung zu erreichen, sind die Düsen im Behandlungsbereich gleichmäßig zu verteilen. Hierzu nimmt man sich die ermittelte Laubwandhöhe aus Schritt 4 zur Hilfe und teilt diese durch die Anzahl der Düsen. Bei einer Laubwand von 120 Zentimetern ergibt sich bei sechs Düsen ein Behandlungsbereich von 20 Zentimetern pro Düse.

Diese Bereiche kann man nun auf der Holzlatte zusätzlich markieren und die Düsen damit gleichmäßig verteilen. Bei der Verstellung der Düsen ist darauf zu achten, dass die Winkeleinstellung am Düsenhalter eingerastet ist (hörbar durch einen Klick). Ist dies nicht der Fall, muss der komplette Düsenhalter gelöst werden und im eingerasteten Zustand auf die entsprechende Position gedreht werden. Ohne Einrasten ist die volle Durchflussmenge nicht gegeben.

Alle Schritte finden Sie auch in unseren Basiswissen-Videos:

IPSplus: Landespezifische Vorgabe zum integrierten Pflanzenschutz

Die landesspezifischen Vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz in Baden-Württemberg (IPSplus) sehen für den Weinbau unter anderem eine „spezifische und zielgenaue Anwendung durch nützlingsschonende und abdriftmindernde Technik“ vor (Grundsatz 5.1). Dabei handelt es sich um eine Pflichtmaßnahme in IPSplus-Gebieten: Befindet sich eine bewirtschaftete Parzelle in den entsprechenden Gebieten (siehe unten) ist dieser Grundsatz zu erfüllen, gleich wie die Pflanzenschutzmaßnahmen zu dokumentieren und drei Jahre aufzubewahren. Um die Anforderungen zu erfüllen, sind folgende Punkte notwendig:

- Einsatz von abdriftmindernder Technik mit vom JKI eingetragene Injektordüsen

- Jährliche Ausliterung mit Protokoll (jährlich vor Saisonbeginn)

- Angepasste Gebläseeinstellung (wie oben beschrieben)

IPSplus-Gebiete:

- Landschaftsschutzgebiete

- Natura 2000-Gebiete

- Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten

- Gesetzlich geschützte Biotope

- Naturdenkmäler

Werden die Weinberge nach guter fachlicher Praxis bewirtschaftet, stellen diese Pflichtmaßnahmen keinen Winzer vor neue Herausforderungen. Sie sollen lediglich die Wichtig- und Notwendigkeit einer optimalen Applikation verdeutlichen. Eine gesunde Ernte ist am Ende im Sinne von allen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.