Biodiversität in Weinbausteillagen

Der Abschlussbericht zum Weinbausteillagen-Projekt "Biodiversität in Weinbausteillagen - Wechselwirkungen zwischen Steillagenbewirtschaftung und Biodiversität unter Berücksichtigung der Ressourcensicherung" wurde veröffentlicht.

von Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel erschienen am 20.03.2024Ziel des Projektes war es, die Biodiversität in Weinbausteillagen anhand ausgewählter Insektengruppen zu beschreiben sowie Wechselwirkungen mit Bewirtschaftungsmaßnahmen zu analysieren. Die Untersuchungen wurden an der Mosel über einen Zeitraum von zehn Jahren durchgeführt. Das Projekt gliederte sich in drei Arbeitsfelder mit unterschiedlicher Zielsetzung: Sicherung genetischer Ressourcen der Rebsorte Riesling, Untersuchung der Biodiversität in Weinbergssteillagen und funktionelle Aspekte der Biodiversität - Habitatmanagement.

1. Sicherung genetischer Ressourcen der Rebsorten Riesling und Elbling

Aus Rebflächen mit Pflanzjahren von 1880 bis 1944 wurden 624 Akzessionen gewonnen und in 18 Versuchsparzellen zur weiteren Evaluation und Vermehrung gepflanzt. Sie weisen eine hohe Variabilität in Hinblick auf weinbauliche Merkmale auf und stellen somit eine Grundlage für die Anpassung des Anbaus dieser klassischen Rebsorten an sich ändernde Bewirtschaftungsbedingungen dar.

2. Untersuchung der Biodiversität in Weinbergssteillagen

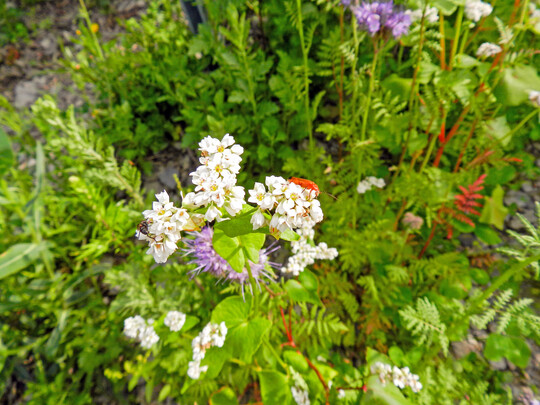

An den Untersuchungsstandorten an Mittel- und Untermosel wurde eine hohe Biodiversität von Wildbienen und Tagfaltern festgestellt. Bis zu 58 Tagfalter- und 178 Bienenarten pro Standort wurden nachgewiesen. Querterrassen mit begrünten Böschungen zeichneten sich durch signifikant höhere Arten- und Individuenzahlen gegenüber der Falllinie auf. Die Einsaat von Wildkräutern und Mulchen auf Weinbergsbrachen förderte Wildbienen, hatten aber keinen Einfluss auf Tagfalter.

3. Funktionelle Aspekte der Biodiversität

Dichte und Infektionshäufigkeit des Vektors der Schwarzholzkrankheit, der Zikade Hyalesthes obsoletus, waren starken jährlichen Schwankungen unterworfen; letztere wurde auch durch den Genotyp des Erregers beeinflusst. Trotz der Vielfalt von Pflanzenarten auf den Böschungen wurde auf Querterrassen kein erhöhter Infektionsdruck durch die Schwarzholzkrankheit beobachtet.

Die Projektergebnisse unterstreichen die Bedeutung bewirtschafteter Weinbausteillagen für die Artenvielfalt. Zu den in den Steillagen der Mosel vorkommenden Arten von Tagfaltern und Wildbienen wurde ein umfangreicher Datensatz erstellt, der als Basis für zukünftige regelmäßige Monitoringmaßnahmen nutzbar ist.

Unter diesem Link können Sie den gesamten Abschlussbericht downloaden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.