Piwi-Anbau fördern

Mit Blick auf den Klimawandel möchte das am Julius Kühn-Institut (JKI) koordinierte, internationale Verbundprojekt den Anbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten (Piwis) fördern. Ein Schwerpunkt der JKI-Rebenzüchtung ist die Grauschimmelfäule.

von Julius Kühn-Institut erschienen am 20.03.2024Die Folgen des Klimawandels werden in den Weinbaugebieten am Oberrhein besonders stark spürbar werden. Neben höheren Durchschnittstemperaturen und intensiverer UV-Einstrahlung werden zunehmende Klimaextreme vorausgesagt. Diese verursachen unter anderem einen schnellen Wechsel zwischen Trockenheit und extremen Niederschlagsereignissen. Dadurch werden nicht nur die Trauben unmittelbar geschädigt, es besteht auch ein höherer Befallsdruck mit pilzlichen Schadorganismen, wie der Rebenperonospora (Plasmopara viticola) und Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea).

Das Forschungsprojekt „WiVitis“

Pilzwiderstandsfähige Rebsorten (Piwis) ermöglichen es, diesen weinbaulichen Herausforderungen umweltgerecht zu begegnen und den Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen im Weinbau zu erhöhen. Das internationale Interreg-Forschungsprojekt WiVitis setzt sich unter anderem zum Ziel, den Anbau und die Popularität der Piwi-Reben im Weinbau zu steigern.

Koordiniert wird das EU-Projekt vom JKI-Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen. Fünf weitere wissenschaftliche Partnereinrichtungen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie vier Praxisbetriebe in der Region Oberrhein sind beteiligt. Die grenzüberschreitende, wissenschaftliche Kooperation soll die Nähe zur Weinbaupraxis stärken und so den nachhaltigen Umbau der Weinbaubranche fördern. Dafür sind verschiedene Formate der Wissensvermittlung und öffentliche Veranstaltungen geplant.

Im Projekt werden Piwis und Zuchtmaterial hinsichtlich verschiedener Traubeneigenschaften über mehrere Jahre evaluiert. Das ermöglicht valider Prognosemodelle (zum Beispiel VitiMeteo) für die Traubengesundheit weiterzuentwickeln, erleichtert der Weinbaupraxis die Sortenwahl und steigert auf diese Weise die Einführung neuer Rebsorten in die Praxis.

Indem Piwi-Sorten und Zuchtlinien aus der Vor- und Hauptprüfung, die bereits eine multiple Resistenz gegen verschiedene Mehltaupilze aufweisen, umfassend evaluiert werden, lässt sich die Widerstandsfähigkeit der Weinbeeren gegen Witterungsextreme sowie Rebenperonospora- und Botrytis-Befall künftig besser abschätzen. Um wiederum die Effekte klimawandelbedingter Temperaturerhöhungen auf Mehltau- und Botrytis-Anfälligkeit der Reben einschätzen zu können, wird exemplarisch an Topfreben eine kontrollierte Temperaturerhöhung durchgeführt.

Zur frühzeitigen Identifikation von Zuchtmaterial mit hoher Botrytis-Festigkeit, werden molekulare Marker als wichtiger Baustein für die Rebenzüchtung entwickelt. Neben bekannten physikalischen Barrieren, wie der Lockerbeerigkeit, haben die Forschenden des Verbundes bereits weitere entscheidende Faktoren gegen die Schäden von Grauschimmelfäule durch Botrytis cinerea identifiziert: „Hierbei spielt die Wachsauflage der Beerenhautoberfläche, die sogenannte Cuticula, eine Schlüsselrolle“, erklärt Projektkoordinatorin Dr. Katja Herzog, „die Cuticula kann zum Beispiel wasserabweisend und sehr dicht sein und damit eine entscheidende Barriere gegen den Botrytis-Befall und anderweitige Verletzungen der Beere bilden.“

Länderübergreifende Untersuchungen

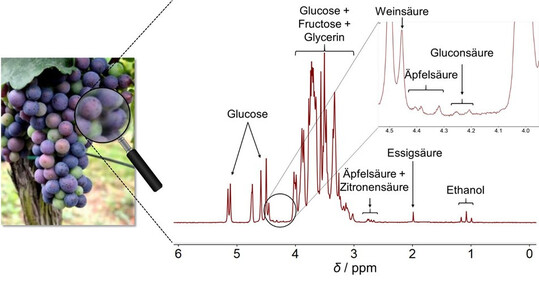

Diese und weitere Eigenschaften werden an diversen Piwi-Sorten länderübergreifend mit sensorgestützten, analytischen und mikroskopischen Verfahren eingehend untersucht und anschließend mit traditionellen Sorten und aktuellstem Zuchtmaterial verglichen. So sollen valide Forschungsdatensätze für die Oberrhein-Region erzeugt und grenzübergreifend der Piwi-Anbau vorangetrieben werden.

Projektinformationen

- Laufzeit: 01. Mai 2023 bis 30. April 2026

- Fördersumme und Mittelgeber: circa zwei Millionen Euro, Europäische Union (Interreg Oberrhein | Rhine Supérieur)

- Koordination: JKI-Fachinstitut für Rebenzüchtung

- Kooperationspartner: WBI Freiburg, DLR Rheinpfalz, INRAE Colmar, FiBL Schweiz und NI Lab der Schweiz

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.