Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Weinbranche

Dieser Sonderbericht ist eine Ergänzung zum jährlichen ProWein Business Report und gewährt exklusive Einblicke in den Status Quo und die Zukunftsaussichten der Digitalisierung in der Weinbranche. Er identifiziert kritische Bereiche, in denen die Digitalisierung Wachstum und Innovation in der Weinbranche vorantreiben kann. Sie kann dabei helfen, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und besser auf Marktanforderungen reagieren.

von Messe Düsseldorf GmbH erschienen am 09.09.2024Ende 2023 hat die Hochschule Geisenheim die große jährliche Befragung im Auftrag der ProWein durchgeführt und dafür über 2000 internationale Branchenexperten der gesamten Wertschöpfungskette der Weinbranche befragt. Unter den Teilnehmern sind Weinproduzenten der wichtigsten Weinbauländer in Europa und Übersee, Exporteure, Importeure, Weinfachhändler sowie Vertreter aus Gastronomie und Hotellerie.

Hier sind einige der Ergebnisse:

- Die Weinbranche setzt zunehmend maßgeschneiderte, auf die einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette zugeschnittene, digitale Lösungen ein. Dabei ist Software für die Unternehmensführung und das Marketing bisher am weitesten verbreitet.

- Es besteht noch beachtliches, ungenutztes Wachstumspotenzial für digitale Marketing-Tools. Die Unternehmen der Weinbranche erkennen zwar zunehmend die Bedeutung von Online-Handel, Customer-Relationship-Management (CRM) für Kundenmanagement und Individualisierung, dennoch haben nur 15 % dieser Unternehmen bis 2025 Investitionen in neue digitale Marketinglösungen geplant.

- Um diese Kluft zu anderen Branchen zu schließen, konzentriert sich die Weinbranche nun verstärkt darauf, Online-Handel und Web-Analysetools einzusetzen, um neue Kunden zu gewinnen und die Umsätze im Online-Shop zu erhöhen. Das zeigt eine Verlagerung hin zu datengetriebenem Marketing.

- Bei der Verwaltung und Pflege von Daten steht die Branche aufgrund begrenzter Ressourcen weiterhin vor großen Herausforderungen. Die verbesserte Integration von Daten über die gesamte Branche hinweg ist unbedingt notwendig. Die nach wie vor dominierende Nutzung manueller Datenerfassung birgt noch ungenutzte Chancen zur Automatisierung und effizienteren Verarbeitung von Daten.

- Ebenso großes Potenzial besteht in der Nutzung moderner Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) für die automatische Erstellung von Content und personalisierte Interaktion mit den Kunden. Dieses Potenzial wird von der Branche aktuell noch unterschätzt.

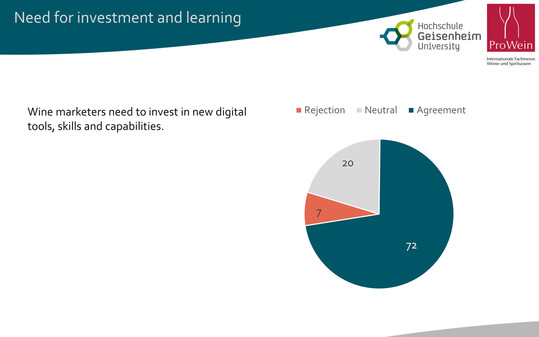

- Eine klare digitale Strategie und definierte Prozesse entscheiden über eine erfolgreiche Digitalisierung Die Betriebe der Branche erkennen die Notwendigkeit, in digitale Kompetenzen und Qualifikationen zu investieren, so sehen 72 % der Fachleute die Notwendigkeit zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung.

Diese Ergebnisse bestätigen die notwendige digitale Transformation der Weinbranche. Digitalisierung hat enormes Potenzial zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Marktreichweite.

Individuelle digitale Lösungen

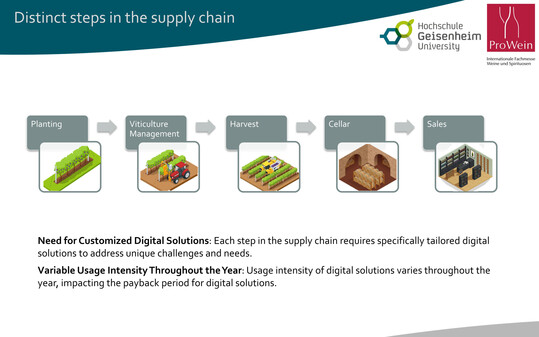

Die Weinbranche hat eine komplexe Wertschöpfungskette, die sich grob in Weinanbau, Weinproduktion und Weinmarketing und -verkauf einteilen lässt (siehe Grafik 1). Jede Stufe dieser Lieferkette benötigt maßgeschneiderte technische und digitale Lösungen.

So kommt im Weinbau neuste GPS-Technik beim Pflanzen der Weinreben zum Einsatz; ein Vorgang, der vielleicht nur alle 30 Jahre passiert. Während der Vegetationsperiode erfordern Weinreben Tätigkeiten wie Pflanzenschutz, Rebenschnitt und Düngung, die durch spezielle digitale Tools für Präzisionslandwirtschaft unterstützt und optimiert werden können. Die Lese erfolgt jährlich, wobei einige Weinberge digitale Maschinen zur Auswahl der Trauben einsetzen, jedoch nur für den kurzen Zeitraum der Lese.

Während der Weinherstellung kommen verschiedene digitale Lösungen zum Einsatz, unter anderem zur digitalen Steuerung der Gärtanks und der Energiezufuhr sowie digitale Kellerbücher. Dieser Produktionsschritt kann unterschiedlich lange dauern, von einigen Wochen bei kleineren Weingütern bis zum ganzjährigen Betrieb in größeren Kellereien. Marketing, Vertrieb und Verwaltung des Betriebs sind dagegen fortlaufende Prozesse, die ganzjährig von digitalen Lösungen profitieren.

Angesichts der unterschiedlichen Nutzungsintensität dieser digitalen Sonderlösungen, amortisieren sich diejenigen, die kontinuierlich ganzjährig genutzt werden, generell schneller.

Verbreitung digitaler Lösungen entlang der Lieferkette

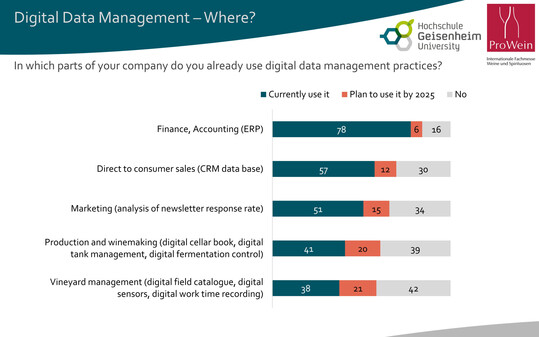

Abgesehen von den jeweiligen Kosten und Vorteilen haben die Amortisierungszeiten von digitalen Lösungen einen erheblichen Einfluss auf deren Verbreitung in der Weinbranche. Aktuell nutzen über 75 % der Weinproduzenten und Weinhändler solche digitalen Lösungen wie Warenwirtschaftssysteme (ERP-Systeme) für die Verwaltung der Betriebe (siehe Grafik 2). Über die Hälfte der Unternehmen nutzen CRM-Systeme, um ihre Kunden zu verwalten und Umsätze zu steigern. Zudem nutzen 50 % der Weinbetriebe Software für Marketingzwecke.

Trotz dieser noch beschränkten Verbreitung digitaler Lösungen planen nur rund 15 % der Unternehmen bis 2025 Investitionen in neue digitale Marketinglösungen, was ein beträchtliches Wachstumspotenzial aufzeigt. Im Vergleich zu anderen Branchen ist der Grad der Digitalisierung im Weinvertrieb weiterhin ziemlich niedrig. Angesichts des rückläufigen Weinabsatzes in vielen Ländern besteht beachtliches, noch nicht genutztes Potenzial für den Einsatz digitaler Instrumente zur Steigerung des Umsatzes und der Kundenbindung.

Etwa 40 % der Weinproduzenten setzen digitale Tools in der Weinherstellung ein, ein leicht geringerer Prozentsatz für das Weinberg-Management. Obwohl diese frühen Stufen der Lieferkette derzeit die niedrigste Akzeptanz für digitale Lösungen aufweisen, bekunden sie das größte Interesse an zukünftigen Investitionen und zeigen damit einen zunehmenden Fokus auf den Ausbau der digitalen Fähigkeiten.

Etwa 40 % der Weinproduzenten setzen digitale Tools im Kellerbereich ein, ein etwas geringerer Prozentsatz im Weinbau. Obwohl diese frühen Stufen der Wertschöpfungskette derzeit die niedrigste Akzeptanz für digitale Lösungen aufweisen, bekunden sie das größte Interesse an zukünftigen Investitionen und zeigen damit einen zunehmenden Fokus auf den Ausbau der digitalen Kapazitäten im Weinsektor.

Tools und Fähigkeiten zur Datenverwaltung

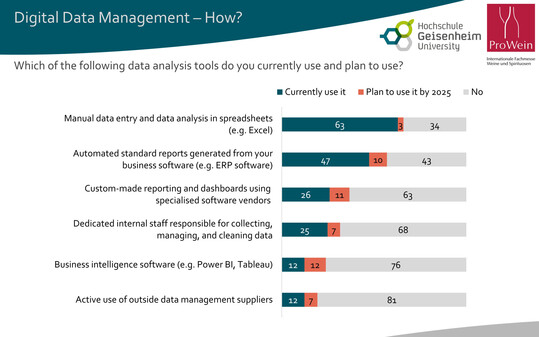

Digitale Tools erfordern im Allgemeinen, dass die Daten in digitaler Form zur Verfügung stehen, bevor sie verarbeitet und analysiert werden können. Im Idealfall sollten die Daten bereits digital verfügbar sein oder digital importiert werden, um das Risiko von inkonsistenten Daten und Übertragungsfehlern zu minimieren, das mit einer manuellen Eingabe einhergeht. Aktuell geben fast zwei Drittel der Unternehmen in der Weinbranche Daten noch händisch in Tabellenkalkulations-Programme wie Excel ein (siehe Grafik 3). Obwohl bereits erste Dateninformationsnetze wie das „Wine and Beverage Information Network“ (WIN) und „Bottlebooks“ für den automatischen Datenimport existieren, ist ihre Akzeptanz in der Weinbranche noch ausbaufähig.

Viele Unternehmen der Weinbranche sehen sich Herausforderungen gegenüber durch begrenzte Ressourcen für das Sammeln, Verwalten und Bereinigung der Daten. Nur jedes vierte Unternehmen verfügt intern über gezielt dafür eingesetzte Mitarbeiter für diese kritischen Funktionen. Jedes achte Unternehmen gibt an, externe Datenverwaltungs-Dienstleister zu nutzen.

Die Hälfte der Unternehmen setzt Standardberichte ein, die von ihrer Warenwirtschaft generiert werden. Derweil setzt ein Viertel der Unternehmen auf spezielle, auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnittene Berichte und Dashboards von spezialisierten Software-Anbietern. Jeder achte Netrieb setzt laut eigenen Angaben moderne Business-Intelligence-Software ein, wie zum Beispiel Power BI oder Tableau.

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass mindestens ein Viertel der Betriebe der Weinbranche die Berichte aus ihren ERP-Systemen gar nicht nutzen, um ihren Geschäftsbetrieb zu überwachen beziehungsweise steuern. Branchenkenner gehen davon aus, dass diese Zahl bei den Unternehmen, die nicht in der Befragung vertreten sind, sogar noch deutlich höher liegen könnte.

Bestenfalls 12 % der Branchenbetriebe planen bis 2025 Investitionen in verschiedene digitale Datenverwaltungs-Tools oder entsprechende Kapazitäten.

Digitale Marketing-Tools in der Weinbranche

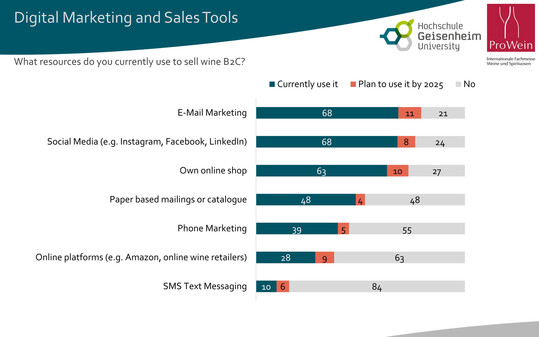

Digitale Marketing-Tools finden dagegen bereits eine breite Anwendung in der Weinbranche und haben traditionelle Wege der Kommunikation überholt. Über zwei Drittel der Unternehmen der Weinbranche nutzen aktuell Marketing per E-Mail und auf Social Media, um ihre Weine zu bewerben und zu verkaufen. Ungefähr zwei Drittel der Betriebe betreiben ihren eigenen Online-Shop, während mehr als jeder vierte Betrieb Online-Plattformen nutzt oder in Online-Shops von Einzelhändlern vertreten ist, um seine Produkte zu verkaufen. Rund 10 % der Unternehmen der Branche setzen sogar Messaging-Apps für den Weinvertrieb ein. Weitere 10 % der Betriebe planen, diese digitalen Vermarktungshilfen bis 2025 einzuführen.

Trotz der Verschiebung hin zum Digitalen Marketing bleibt das Multichannel-Marketing wichtig. Die Hälfte alle Weinbetriebe versendet auch weiterhin Briefe und Kataloge, da sie einen längeren Eindruck hinterlassen als rein digitale Medien. Weinhändler aus dem Einzelhandel berichten beispielsweise, dass ihre Kunden oft den Jahreskatalog gut sichtbar im Wohnzimmer platzieren, und dieser dann als ständige Erinnerung dient, doch einmal nach neuen Weinanregungen zu blättern. Ähnlich setzen 39 % der Weinproduzenten und Weinhändler neben digitalen Kanälen auch weiterhin Telefonmarketing ein.

Zukünftige Bedeutung von digitalen Marketing- und Vertriebstools

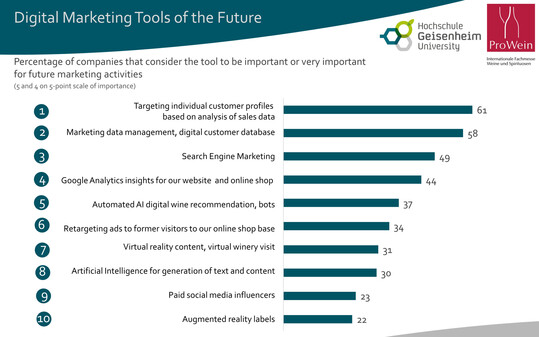

Die Teilnehmer der Studie wurden gebeten, die von ihnen erwartete zukünftige Bedeutung verschiedener digitaler Marketing-Tools zu bewerten. Die zehn Tools lassen sich in vier größere Kategorien einteilen, die jeweils beträchtliche Unterschiede bei der wahrgenommenen Bedeutung aufweisen (siehe Grafik 5).

Die erste Kategorie mit Schwerpunkt gezielte Ansprache und Personalisierung von Marketingbotschaften und Weinangeboten wird von 61 % der Befragten als sehr wichtig betrachtet (Punkt 1). Um Kunden effektiv und gezielt auf der Grundlage ihres früheren Einkaufsverhaltens ansprechen zu können, müssen die Unternehmen gezielt digitale Marketingdaten erheben und ein effektives CRM-System betreiben (Punkt 2).

Die zweite Kategorie bezieht sich auf E-Commerce und Web-Analysen. Die Hälfte der befragten Betriebe betrachtet Suchmaschinen-Marketing (SEM) als entscheidend für die Neukunden-Akquise. Dementsprechend werden Web-Analyse-Tools wie Google Analytics als wichtig erachtet, um Einblicke in die Nutzung der Homepage und des Online-Shops zu bekommen und deren Verkaufserfolg zu optimieren. Jedes dritte Unternehmen sieht Re-Targeting Ads als Erinnerung bisheriger Besucher an seinen Online-Shop (Punkt 6) als wichtiges Instrument für die Zukunft. Erwähnenswert ist, dass die Tools in den ersten beiden Kategorien – Personalisierung und Online-Marketing – in vielen anderen Branchen bereits Standard sind. Die Weinbranche erkennt erst allmählich die Notwendigkeit, diese Tools zu übernehmen, um relevant zu bleiben und effektiv zukünftige Kunden erreichen zu können.

Da die Befragung Ende 2023 durchgeführt wurde, wird die dritte Kategorie – Künstliche Intelligenz (KI) von den Fachleuten der Weinbranche noch unterschätzt. Nur jeder dritte Befragte erkennt das große Potenzial der KI für die automatische Erstellung von Texten und Content (Punkt 8). Diese Technologie birgt beträchtliches Potenzial für personalisierte Kommunikation und könnte Unternehmen der Weinbranche bei der Differenzierung vom Wettbewerb helfen; wahrscheinlich wäre ihre Bedeutung bereits höher bewertet worden, wenn die Fachleute heute befragt würden. Interessanterweise sehen mehr Unternehmen ein Potenzial bei automatisierten digitalen Weinempfehlungen und Bots (Punkt 5), wobei hier erste Lösungen wie der Sommelier Bot oder Tastry wegweisend sind.

Der letzten Kategorie, virtueller Content, wird aus Sicht der Branche am wenigsten Bedeutung zugemessen. Jedes dritte Unternehmen der Weinbranche betrachtet VR-Content und virtuelle Besuche beim Weingut als wichtiges Werkzeug für die Zukunft. Nicht einmal jedes vierte Unternehmen glaubt, dass bezahlte Influencer auf Social Media eine wichtige Rolle im digitalen Marketing von Morgen spielen werden. Etiketten mit Augmented Reality, wie die von „19 Crimes“, bewertet nur jeder vierte Unternehmer als positiv. Die Teilnehmer merkten an, dass der Reiz des Neuen mit zunehmender Nutzung verfliegen könnte.

Offenheit der Weinbranche

Die Weinbranche erkennt die Notwendigkeit, für die Vermarktung von Wein in neue digitale Tools, Fähigkeiten und Kapazitäten zu investieren. Ein beträchtlicher Anteil von 72 % der Experten stimmen dieser Aussage zu, während nur 7 % anderer Meinung sind (siehe Grafik 6).

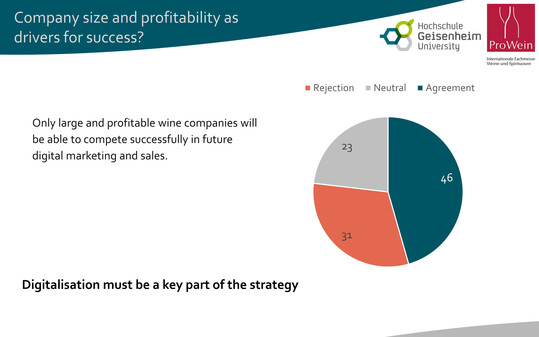

Die Digitalisierung macht sich aufgrund der Skaleneffekte generell eher für größere Unternehmen bezahlt. Zudem müssen die Unternehmen profitabel sein, um den Cashflow zu generieren, der für die Investition in digitale Lösungen erforderlich ist. Die Meinungen über die Bedeutung der Unternehmensgröße und der Rentabilität als wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung gehen jedoch auseinander (siehe Grafik 7).

Weniger als 50 % stimmen dem zu, während etwa ein Drittel nicht der Meinung ist, dass dieses die kritischsten Erfolgsfaktoren sind. Digitalisierungs-Experten betonen dagegen, dass eine klare Strategie und sauber definierte Prozesse grundlegende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung sind. Wie ein Teilnehmer es treffend zusammenfasste: „Erst die Strategie, dann die Tools.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.