Ertragsregulierung jetzt abwägen

Im aktuellen Rebschutzhinweis finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: Allgemeine Situation, Weinbauliche Arbeiten, Pflanzenschutz, Traubenwickler, Herbizide, Tröpfchenbewässerung und Pflanzung sowie Sonstiges.

von Redaktion Quelle Landratsamt Heilbronn erschienen am 11.07.2025Allgemeine Situation

Die hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen wurden vorübergehend von einer kühleren Wetterphase unterbrochen. Lokale Niederschläge zwischen 5 und 20?mm sorgten für eine kurzzeitige Abkühlung, konnten das bestehende Wasserdefizit jedoch nicht ausgleichen. Punktuell trat Hagel auf, die vereinzelt zu leichten Schäden führten. Wasser bleibt ein knappes Gut. Die aktuellen Wetterprognosen deuten bereits auf einen leichten Temperaturanstieg hin. In den kommenden Tagen werden Werte bis zu 30?°C erwartet, die für die Rebentwicklung optimal sind. Zum Wochenende sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich, bevor sich voraussichtlich wieder eine heiße und trockene Witterungsperiode einstellt. Diese Entwicklung verschärft die Trockenstresssituation in flachgründigen beziehungsweise kiesigen Anlagen weiter.

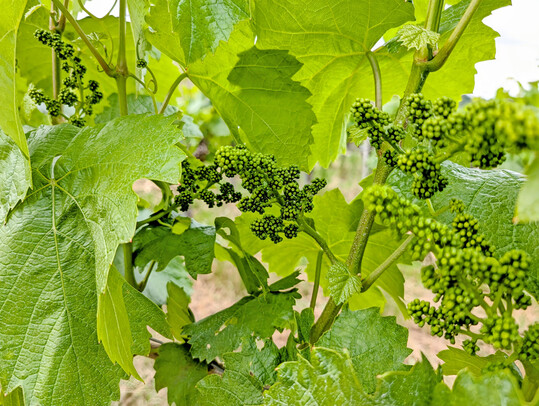

Die andauernde Hitze führte stellenweise auch zu physiologischen Schäden. Durch Sonnenbrand geschädigte Beeren wurden bislang nicht beobachtet, jedoch kam es zu hitzebedingten Laubschäden, insbesondere nach vorherigen Behandlungen mit Netzschwefelprodukten, Bicarbonaten (Vitisan, Kumar, Natrisan) oder Blattdüngern. In den meisten Weinbergen der Region ist mittlerweile das Stadium des Traubenschlusses erreicht. Im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit und zur Sicherung der Weinqualität sind ertragsregulierende Maßnahmen standortabhängig in Erwägung zu ziehen.

Im Landkreis sind zunehmend Rebanlagen zu beobachten, die offenbar zur Rodung vorgesehen sind. Häufig wurden diese Flächen auf den Kopf zurückgeschnitten oder die Stämme bodennah abgesägt; in manchen Fällen ist bereits die Drahtanlage entfernt worden. In vielen dieser Anlagen haben die Rebstöcke inzwischen wieder stark ausgetrieben. Bitte achten Sie unbedingt darauf, in der gesamten Anlage sämtliche Wasserschosse konsequent zu entfernen, um einer unkontrollierten Sporenbildung vorzubeugen. Andernfalls entwickeln sich diese Flächen rasch zu Sporenquellen, die bei entsprechender Witterung ein erhebliches Infektionsrisiko für umliegende Weinberge darstellen.

In manchen Fällen wurden die Austriebe ausschließlich in den an Nachbarflächen angrenzenden Reihen entfernt, während der übrige Teil der Anlage unbehandelt blieb. Auch solche Teilmaßnahmen reichen nicht aus, da die nicht bearbeiteten Stöcke weiterhin ein hohes Infektionspotenzial aufweisen. Sprechen Sie auch benachbarte Grundstückseigentümer bzw. Bewirtschafter auf mögliche Auswirkungen für die ordnungsgemäß bewirtschafteten Weinberge in der unmittelbaren Umgebung an. Sofern Bedarf besteht, senden wir Ihnen gerne ein Informationsblatt zu, in welchem die Pflichten der Eigentümer / Bewirtschafter genauer erläutert sind.

Weinbauliche Arbeiten

Langanhaltende Trockenperioden in Kombination mit hoher Belastung der Rebstöcke können das vegetative Wachstum zeitweise unterbrechen. Besonders in jungen Weinbergen empfiehlt es sich bei Bedarf, zur Steuerung des Ertrags gezielt ganze Triebe zu entfernen. Diese Maßnahme reduziert die Blattfläche und senkt somit die Verdunstung, während gleichzeitig die Ausbildung des Zielholzes gefördert wird. Bei ausgeprägtem Trockenstress kann es außerdem sinnvoll sein, Teile oder die gesamte Bogrebe bis auf die Zieltriebe zu durchtrennen. In gut versorgten Anlagen ist eine spätere Korrektur des Ertragsniveaus, kurz vor dem Umfärben beziehungsweise Weichwerden anzustreben.

Im Zeitraum zwischen der Erbsengröße der Beeren und dem Beginn der Reifephase besteht die Möglichkeit, kompakte Trauben zu teilen. Diese Technik hat sich insbesondere bei kompakten Sorten und Klonen bewährt und schützt vor nachfolgender Fäulnis. Die Ausreife und der Gesundheitszustand wird gegenüber ungeteilten Trauben deutlich gefördert bzw. erhalten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Methode jedoch überwiegend nur im Premiumsegment durchführbar.

Bewässerungsmaßnahmen sollten mit Maß und Ziel (etwa 10 Liter pro Stock und Woche) durchgeführt werden, wenn möglich. Ziel dieser Wassergaben ist es, die vitale Blattmasse möglichst über die kritische Phase zu erhalten. Eine Luxusbewässerung allein um mehr Triebzuwachs oder Übererträge zu generieren ist dagegen ökonomisch und ökologisch völlig unsinnig und kann darüber hinaus zu Fäulnisproblemen im Herbst führen. Vor allem wenn Wasser in Tanks herangefahren werden muss, sollten die Kosten durch Transport- und Arbeitsaufwand im Auge behalten werden. Bitte beachten Sie bei geplanten Bewässerungsmaßnahmen, dass im Landkreis Heilbronn bis 30. Septemer 2025 (Rechtsverordnung) und im Landkreis Ludwigsburg bis auf unbestimmte Zeit (Rechtsverordnung), ein Entnahmeverbot aus Oberflächengewässern besteht.

Zur Vorbeugung gegen Stiellähme bei empfindlichen Rebsorten und in gefährdeten Lagen kann ein magnesiumhaltiger Blattdünger wie Bittersalz (bis dreiprozentig) oder Präparate auf Basis von Magnesiumoxid (zum Beispiel Lebosol Magnesium 400 SC, Folicin Magnesium) eingesetzt werden. Bei einer geplanten Ausbringung ist unbedingt die Anwendungsempfehlung (Gebrauchsanleitung) in Kombination mit Pflanzenschutzmitteln, die mögliche Verbrennungsgefahr beziehungsweise die verschlechterte Aufnahme der Blattdünger in Trockenphasen zu beachten.

Pflanzenschutz

Der Spritzabstand kann aktuell in befallsfreien Anlagen auf bis zu zwölf Tage gezogen werden. Dementsprechend stehen in den meisten Betrieben noch drei bis maximal vier Behandlungen in dieser Saison an.

Es wird allgemein die höchstzugelassene Aufwandmenge empfohlen. Bei Produkten, die nach dem Laubwandflächenmodell zugelassen sind, ist eine individuelle Anpassung an die tatsächlich behandelte LWF erforderlich. Die Vorgaben der Absatzorganisationen hinsichtlich der Mittelwahl bei den verbleibenden Behandlungen sind verpflichtend einzuhalten.

Die Abschlussbehandlung, bevorzugt als Kupferbehandlung empfohlen, sollte aus heutiger Sicht in der KW 32 (spätestens zum 09.08.25) erfolgen. Die letzte organische Behandlung entsprechend etwa 10 Tage früher. Je nach Rebsorte und Produktionsziel (Federweißer, Saft, Sektgrundwein) sollten die Abschlussbehandlungen mitunter auch vorgezogen werden.

Oidium

Inzwischen zeigen sich vereinzelt Oidiumbefall an den Trauben, meist handelt es sich um einzelne Beeren oder befallene Traubenteile, vor allem in Trollingeranlagen. Kontrollieren Sie daher nochmals gezielt Ihre empfindlichen Rebsorten sowie bereits bekannte Problemflächen.

Der Befall beginnt in der Regel an verdeckten oder verdichteten Stellen der Trauben, insbesondere an den Traubenstielen oder kleineren Beeren. Besonders in „masten“ Bereichen der Anlage sowie an Endstöcken besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, frühen Befall zu erkennen. Wird nach gründlicher Kontrolle aktuell kein Befall festgestellt, ist in weit entwickelten Anlagen nicht mehr mit einer plötzlichen, starken Ausbreitung zu rechnen. Finden sich jedoch befallene Einzelbeeren, zeigen Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass der Befallsdruck weiter ansteigen kann. In solchen Fällen sollten umgehend Sanierungsmaßnahmen mit Bicarbonaten durchgeführt werden. Nutzen Sie dafür die derzeit kühleren Witterungsbedingungen bis zum Wochenende. Je früher solche Maßnahmen umgesetzt werden, desto besser stehen die Erfolgschancen. Behandlungen mit organischen Produkten auf sichtbaren Befall müssen aus Gründen der Resistenzvorsorge unbedingt vermieden werden.

Bleiben Sie bei der anstehenden Standardbehandlung in befallsfreien Anlagen noch bei den potenteren Präparaten wie z.B. Talendo („J“), Dynali („R/G“) oder auch Belanty („G“). In unkritischen Beständen ist im einmaligen Einsatz auch die Wirkstoffgruppe „K“ mit Vivando oder Kusabi möglich. Aus Gründen der Resistenzvorsorge werden die Produkte aus der „L-Gruppe“ nun nicht mehr empfohlen. Reine Azol-Produkte wie Topas oder Sarumo (nur bis BBCH 79) können dann unter Berücksichtigung des Resistenzmanagements in unkritischen Anlagen für die letzten beiden Behandlungen eingeplant werden. Alternativ wäre hier auch ein Einsatz von Bicarbonaten möglich.

Peronospora

Trotz der zuletzt gefallenen Niederschläge ist das Infektionsrisiko aktuell als gering einzuschätzen. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen sowie das bislang nur sehr geringe Auftreten von Ölflecken deuten darauf hin, dass derzeit keine akute Infektionsgefahr besteht. Aus diesem Grund reicht der Einsatz eines Kontaktfungizids nach wie vor aus. Präparate wie Delan WG, Folpan 80 WDG oder Folpan 500 SC bieten in der aktuellen Situation einen ausreichenden Schutz.

Traubenwickler

Aus den pheromonfreien Gemarkungen wird von geringen Fangzahlen berichtet, ein Flughöhepunkt ist aktuell nicht festzustellen. Für Behandlungen mit Insektiziden besteht daher aktuell keine Notwendigkeit.

Herbizide

In vielen Weinlagen erübrigt sich in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit ein weiterer Herbizideinsatz. Sollte dennoch eine Behandlung erforderlich sein, sollten die Maßnahmen spätestens bis Ende Juli abgeschlossen werden. Dabei ist unbedingt auf die Einhaltung der geltenden Wartezeiten zu achten. Eine Übersicht über im Weinbau zugelassene Herbizide finden Sie hier.

Tiefhängende Schnabeltriebe dürfen auf keinen Fall von Herbiziden getroffen werden, beim Einsatz glyphosat- oder wuchstoffhaltiger Produkte gilt dies auch für Stockausschläge. Aus aktuellem Anlass wird nochmal dringend darauf hingewiesen, dass in Flächen, die in Wasserschutz- beziehungsweise Quellschutzgebieten (WSG/QSG) liegen, der Wirkstoff Glyphosat nicht mehr verwendet werden darf!

Für die Windenbehandlung in WSG/QSG stehen im Rahmen einer Stockaustriebbehandlung die Abbrenner-Präparate Quickdown, Shark oder Beloukha zur Verfügung. Die entsprechenden Sorteneinschränkungen sind zu beachten. Alternativ kann in WSG/QSG zur nachhaltigen Windenbekämpfung auch das wuchsstoffhaltige Produkt U46 M-fluid unter Beachtung der Anwendungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Thermik) eingesetzt werden.

Bei einem geplanten Einsatz des Gräserprodukts Fusilade Max sollte für eine verbesserte Wirkung eine Phase mit höherer Luftfeuchtigkeit genutzt werden. Zum Niederhalten von mehrjährigen Gräsern wie z.B. Quecke ist dann die erhöhte Aufwandmenge anzuwenden. Achtung: Die Zulassung des Gräserproduktes Focus Ultra ist auf den Vorblütebereich (bis BBCH 61, Blühbeginn) beschränkt.

Umstrukturierung: Tröpfchenbewässerung und Pflanzung

Nach der Pflanzung oder der Installation von Tropfbewässerungsleitungen sind die entsprechenden Rechnungen bis spätestens 15. Juli 2025 online im System Fiona einzureichen.

Die Tropfschläuche müssen ortsfest installiert sein. Das bedeutet: entweder erfolgt die Fixierung im Drahtrahmen, oder die am Boden liegenden Leitungen müssen mindestens am Zeilenanfang und -ende befestigt sein, zum Beispiel mit Kabelbindern oder Schnüren. Ein bloßer Anschluss an eine vorhandene Querverteilung ist nicht ausreichend. Bei Neupflanzungen ist die Installation eines Drahtrahmens nicht mehr verpflichtend.

Ab dem Antragsjahr 2025 sind Sie außerdem aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben verpflichtet, bei der Förderung einer Tropfbewässerungsanlage anzugeben, woher das eingesetzte Wasser stammt. Bitte füllen Sie hierzu die Anlage 12 „Wasserbezug“ aus und laden Sie diese gemeinsam mit gegebenenfalls erforderlichen Nachweisen bis spätestens 15. Juli 2025 in Ihrem Fiona-Antrag hoch.

Um Sanktionen zu vermeiden, ist es erforderlich, dass Sie jede Fläche überprüfen: Die im Antrag angegebene Flächengröße muss mit der tatsächlich bepflanzten Fläche übereinstimmen (Berechnungsgrundlage: Standraum pro Stock × Anzahl der gepflanzten Rebstöcke).

Flächenkorrekturen können ebenfalls bis 15. Juli 2025 direkt in Fiona vorgenommen werden. Eine Überbeantragung bis zu 30 % ist förderunschädlich. Bei einer Überschreitung von mehr als 30 % drohen hingegen erhebliche Kürzungen.

Sonstiges

- Bei anstehenden Behandlungen ist der vierfache Basisaufwand bei der Ermittlung der Mittelmenge zugrunde zu legen.

- Brennnesseln jetzt stehen lassen! Überträgerzikaden der Schwarzholzkrankheit werden durch die Entfernung ihrer Wirtspflanzen (zum Beispiel Brennnesseln) gezwungen, andere Pflanzen, zum Beispiel die Rebe anzufliegen.

- Erzeuger von Tafeltrauben müssen an die entsprechende Zulassung der Pflanzenschutzmittel denken. Dies gilt auch für Keltertraubenanlagen aus denen später möglicherweise Esstrauben geschnitten und in den Verkehr gebracht werden.

- Anwendungsbestimmungen und Auflagen in den Gebrauchsanleitungen der Pflanzenschutzmittel – insbesondere zu den Themen Anwenderschutz und Bienenschutz- sind zu beachten.

- Der Einsatz von Herbiziden auf Vorgewenden, Wegränder und Böschungen ist nicht zulässig.

- Achten Sie auf eine gültige Kontrollplakette am Pflanzenschutzgerät.

- Bei der Gerätereinigung dürfen keine Reste der Spritzbrühe in die Kanalisation oder Oberflächengewässer gelangen.

- Unvermeidbare Restmengen mit Wasser im Verhältnis 1:10 verdünnen und in einer Rebanlage ausspritzen.

- Dokumentationsverpflichtung des Pflanzenschutzes beachten.

Der nächste Hinweis erfolgt am 16. Juli.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.