Erbsengröße vielerorts erreicht

Im aktuellen Rebschutzhinweis finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: allgemeine Situation, weinbauliche Arbeiten, Pflanzenschutz, Fäulnis- und Botrytisvorsorge, Traubenwickler, Tröpfchenbewässerung und Pflanzung sowie Sonstiges.

von Redaktion Quelle Landratsamt Heilbronn erschienen am 02.07.2025Allgemeine Situation

In den vergangenen Wochen bestimmten reichlich Sonnenschein und entsprechend hohe Temperaturen das Wettergeschehen. Am Mittwoch wird die erste markante Hitzewelle des Sommers ihren Höhepunkt erreichen, mit Spitzenwerten von 36 °C bis 39 °C. Im weiteren Verlauf pendeln sich die Temperaturen dann auf einem Niveau um 30 °C ein. Die anhaltende Trockenheit bleibt weiterhin ein zentrales Thema, flächendeckende Niederschläge sind auch in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Allenfalls lokal begrenzte Schauer oder Gewitter könnten auftreten, für eine nachhaltige Entlastung der angespannten Wasserversorgung reichen diese jedoch nicht aus.

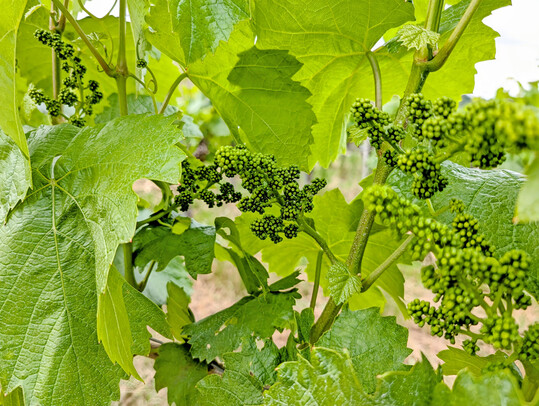

In Weinlagen mit guter Wasserversorgung verläuft die Beerenentwicklung weiterhin zügig. Das Stadium der Erbsengröße ist vielerorts erreicht, und der Traubenschluss steht kurz bevor. Deutlich zurück bleibt hingegen die Entwicklung in Anlagen mit Wassermangel, hier zeigen sich bereits spürbare Wachstumsverzögerungen an den Beeren.

Hohes Infektionsrisiko

Im Landkreis nimmt man vermehrt Weinberge wahr, die vermutlich zur Rodung vorgesehen sind. Diese wurden auf den Kopf zurückgeschnitten oder die Stämme abgesägt. Teilweise wurde bereits die Drahtanlage entfernt, sodass vermutlich in diesen Flächen zukünftig keine Bewirtschaftung mehr stattfinden wird. Mittlerweile sind die Rebstöcke jedoch vielfach wieder stark ausgetrieben.

Bitte denken Sie daran, in diesen Bereichen alle Wasserschosse zu entfernen, damit sie nicht zu "Sporenschleudern" werden.

Sprechen Sie auch benachbarte Grundstückseigentümer beziehungsweise Bewirtschafter auf mögliche Auswirkungen für die ordnungsgemäß bewirtschafteten Weinberge in der unmittelbaren Umgebung an. Sofern Bedarf besteht, senden wir Ihnen gerne ein Informationsblatt zu, in welchem die Pflichten der Eigentümer und Bewirtschafter genauer erläutert sind.

Weinbauliche Arbeiten

In vielen Anlagen wurden die (maschinellen) Entblätterungsmaßnahmen bereits vor Beginn der aktuellen Hitzewelle durchgeführt. Stehen diese Arbeiten noch aus, ist ab dem Entwicklungsstadium „Erbsengröße“ besondere Vorsicht geboten. Die Gefahr von Sonnenbrand nimmt deutlich zu. Entblätterungen sollten daher erst nach Abklingen der Hitze und nur noch moderat erfolgen, vorzugsweise auf der sonnenabgewandten Seite. Leicht überhängende Seitentriebe können dabei vorteilhaft wirken, da sie in den kommenden Wochen bei möglichen weiteren Hitzewellen zusätzlichen Schattenschutz bieten.

In Junganlagen empfiehlt sich bei ersten Anzeichen von Trockenstress eine gezielte Bewässerung. Auch in Ertragsanlagen mit geringer Bodenauflage treten vereinzelt bereits Stresssymptome auf, sodass eine Zusatzbewässerung auch dort abgewogen werden sollte. An besonders trockenen Standorten kann das Entfernen von schwachen oder kümmernden Trieben zur Entlastung des Rebstocks sinnvoll sein.

In Stiellähme empfindlichen Sorten und Lagen kann vorbeugend ein magnesiumhaltiger Blattdünger wie Bittersalz (bis dreiprozentig) oder Präparate auf Basis von Magnesiumoxid (zum Beispiel Lebosol Magnesium 400 SC, Folicin Magnesium) eingesetzt werden. Bei einem geplanten Einsatz ist unbedingt die Anwendungsempfehlung (Gebrauchsanleitung) in Kombination mit Pflanzenschutzmitteln, die mögliche Verbrennungsgefahr beziehungsweise die verschlechterte Aufnahme der Blattdünger in Hitzephasen zu beachten.

Pflanzenschutz

Bis zum Stadium Erbsengröße bis Beginn Traubenschluss (BBCH 75/77) befinden sich die Reben in der Phase der höchsten Anfälligkeit. Auch wenn die Entwicklung in vielen Anlagen zügig voranschreitet, ist dieses Stadium aktuell noch nicht in allen Lagen und Sorten erreicht.

In weit entwickelten, bislang befallsfreien Beständen kann der Spritzabstand auf bis zu zwölf Tage ausgedehnt werden. In später entwickelten Anlagen, in befallsgefährdeten Lagen oder auf bekannten Oidium-Problemflächen sollte der Abstand hingegen auf zehn Tage begrenzt bleiben. Pilzwiderstandsfähige Sorten (PiWis) sollten bis zum Traubenschluss mitbehandelt werden.

Für die derzeit anstehenden Behandlungen wird der Einsatz der 3,5-fachen bis vierfachen Basisaufwandmenge empfohlen.

Die Abschlussbehandlung sollte nach aktuellem Stand in der Kalenderwoche 32, spätestens jedoch zum 9. August 2025 erfolgen, bevorzugt unter Verwendung eines Kupferpräparats. Die letzte organische Behandlung sollte etwa zehn Tage vorher abgeschlossen werden. Je nach Rebsorte und Produktionsziel (zum Beispiel Federweißer, Traubensaft oder Sektgrundwein) sollten die Abschlussbehandlungen mitunter auch vorgezogen werden.

Die Vorgaben der Absatzorganisationen hinsichtlich der Mittelwahl bei den verbleibenden Behandlungen sind verpflichtend einzuhalten.

Oidium

Der überwiegende Teil der Rebanlagen präsentiert sich derzeit in einem sehr guten Gesundheitszustand. Dennoch kommen weiterhin Meldungen von Mehltaubefall an Blättern und Trauben beziehungsweise einzelnen Beeren ein. Bei anstehenden Laubarbeiten muss daher eine intensive Kontrolle auf Befall an Blättern und Trauben durchgeführt werden.

Mit gemäßigteren Temperaturen und je nach Niederschlägen auch höherer Luftfeuchtigkeit in den kommenden Tagen sind weitere Infektionen möglich. Zudem können zurückliegende Infektionen erst jetzt symptomatisch in Erscheinung treten. Gerade in späteren Lagen ist die Befallssituation daher noch nicht abschließend zu beurteilen.

Bei festgestelltem Befall sollten schnellstmöglich Stoppmaßnahmen mit Bicarbonaten (weitere Informationen siehe Link), eventuell auch in Verbindung mit Netzschwefel durchgeführt werden. Hierzu sollte die Traubenzone entblättert sein. Zwingend müssen aktuell anstehende Stoppmaßnahmen jedoch auf eine kühlere Witterungsphase geschoben werden. Der Erfolg durchgeführter Stoppmaßnahmen ist unbedingt zu prüfen.

Ausschließlich beim Netzschwefelprodukt Stulln wurde die Wartezeit auf 28 Tage verkürzt. Alle anderen Produkte bleiben weiterhin bei 56 Tagen

Wurde der Befall gestoppt, sollte sich das Pilzmyzel auf der Beerenoberfläche verbräunen. Zeigt sich ein pudriger Belag, macht der Mehltau weiter und die Behandlungen mit Bicarbonaten und Netzschwefel sind entsprechend zu wiederholen. Behandlungen mit organischen Produkten auf sichtbaren Befall müssen aus Gründen der Resistenzvorsorge unbedingt vermieden werden!

Unter Beachtung des Resistenzmanagementes kommt in befallsfreien Anlagen nach wie vor ein Präparat aus den potenten Wirkstoffgruppen zum Einsatz. Aktuell wird daher in erster Linie Belanty („G“), Dynali („R/G“) oder Talendo („J“) empfohlen.

Gibt es aufgrund der Mittelverfügbarkeit oder einer erhöhten Behandlungsanzahl Schwierigkeiten mit der Mittelwahl beziehungsweise dem Resistenzmanagement, kann unter Berücksichtigung der verkürzten Wirkungsdauer eine Zwischenbehandlung mit Bicarbonat plus Netzschwefel eingeschoben werden.

Ein zweiter Einsatz der Wirkstoffgruppe „L“ (Luna Experience, Luna Max, Sercadis, Collis) wird von Seiten der Weinbauberatung im Allgemeinen nicht empfohlen. Für den Einsatz der Wirkstoffgruppe „K“ (Vivando, Kusabi) oder auch der reinen Azolprodukte der alten Generation (Sarumo, Galileo, Topas) ist es momentan noch zu früh.

Peronospora

Aufgrund der derzeitigen Witterungslage mit andauernder Trockenheit und dem Fehlen längerer Regen- oder Feuchtphasen ist das Infektionsrisiko durch Peronospora aktuell als niedrig einzustufen. Unter diesen Bedingungen ist der Einsatz eines Kontaktfungizids wie Delan WG, Folpan 80 WDG oder Folpan 500 SC vollkommen ausreichend.

Fäulnis- und Botrytisvorsorge

Kompakte Trauben, in Kombination mit abgestorbenen Blüteresten und eventuellen Niederschlägen erhöhen in der Reife-Endphase das Risiko für Botrytis- und Essigfäulnis. Der wirksamste Schutz bleibt nach wie vor eine lockere Traubenstruktur in Kombination mit einer luftigen Traubenzone. Ob darüber hinaus durch den Einsatz eines Botrytizides kurz vor Traubenschluss eine zusätzliche Wirkungsgradsteigerung erzielt werden soll, muss jeder Betrieb für sich entscheiden. Ein genereller Einsatz von Botrytiziden wird bei konsequenter Durchführung der kulturtechnischen Maßnahmen nicht empfohlen.

Die Behandlung kurz vor Traubenschluss bietet letztmalig die Gelegenheit das Traubengerüst und die Ansatzstellen der Beeren mit einem Botrytizid vor frühzeitigem, latenten Botrytisbefall zu schützen. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Switch oder Sinclaire. Auch Kenja oder Cantus (beide „L-Gruppe“) stehen unter Berücksichtigung des Resistenzmanagements zur Verfügung. Die beste Wirkung wird mit dem Befahren jeder Gasse und einer vorherigen Teilentblätterung der Traubenzone erzielt. Bei einer reinen Traubenzonenbehandlung kann der Mittelaufwand um bis zu 50 % reduziert werden.

Traubenwickler

Der Flugbeginn der zweiten Generation des Traubenwicklers (Sauerwurm) hat inzwischen begonnen. Die örtlichen Fallenstandorte sind in regelmäßigen Abständen zu überwachen, Ergebnisse einzelner Fallen sind zudem in Vitimeteo unter „Monitoring“ einsehbar. Ein Flughöhepunkt ist aktuell noch nicht festzustellen. Für Behandlungen außerhalb der Verwirrgebiete ist es daher aktuell noch zu früh.

Umstrukturierung: Tröpfchenbewässerung und Pflanzung

Nach der Pflanzung oder der Installation von Tropfbewässerungsleitungen sind die entsprechenden Rechnungen bis spätestens 15. Juli 2025 online im System Fiona einzureichen.

Die Tropfschläuche müssen ortsfest installiert sein. Das bedeutet: entweder erfolgt die Fixierung im Drahtrahmen, oder die am Boden liegenden Leitungen müssen mindestens am Zeilenanfang und -ende befestigt sein, zum Beispiel mit Kabelbindern oder Schnüren. Ein bloßer Anschluss an eine vorhandene Querverteilung ist nicht ausreichend. Bei Neupflanzungen ist die Installation eines Drahtrahmens nicht mehr verpflichtend.

Ab dem Antragsjahr 2025 sind Sie außerdem aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben verpflichtet, bei der Förderung einer Tropfbewässerungsanlage anzugeben, woher das eingesetzte Wasser stammt. Bitte füllen Sie hierzu die Anlage 12 „Wasserbezug“ aus und laden Sie diese gemeinsam mit gegebenenfalls erforderlichen Nachweisen bis spätestens 15. Juli 2025 in Ihrem Fiona-Antrag hoch.

Um Sanktionen zu vermeiden, ist es erforderlich, dass Sie jede Fläche überprüfen: Die im Antrag angegebene Flächengröße muss mit der tatsächlich bepflanzten Fläche übereinstimmen (Berechnungsgrundlage: Standraum pro Stock × Anzahl der gepflanzten Rebstöcke).

Flächenkorrekturen können ebenfalls bis 15. Juli 2025 direkt in Fiona vorgenommen werden. Eine Überbeantragung bis zu 30 % ist förderunschädlich. Bei einer Überschreitung von mehr als 30 % drohen hingegen erhebliche Kürzungen.

Sonstiges

- Bei anstehenden Behandlungen ist der 3,5-fache bis vierfache Basisaufwand bei der Ermittlung der Mittelmenge zugrunde zu legen.

- Brennnesseln jetzt stehen lassen! Überträgerzikaden der Schwarzholzkrankheit werden durch die Entfernung ihrer Wirtspflanzen (zum Beispiel Brennnesseln) gezwungen, andere Pflanzen, zum Beispiel die Rebe anzufliegen.

- Erzeuger von Tafeltrauben müssen an die entsprechende Zulassung der Pflanzenschutzmittel denken. Dies gilt auch für Keltertraubenanlagen aus denen später möglicherweise Esstrauben geschnitten und in den Verkehr gebracht werden.

- Anwendungsbestimmungen und Auflagen in den Gebrauchsanleitungen der Pflanzenschutzmittel – insbesondere zu den Themen Anwenderschutz und Bienenschutz- sind zu beachten.

- Der Einsatz von Herbiziden auf Vorgewenden, Wegränder und Böschungen ist nicht zulässig.

- Achten Sie auf eine gültige Kontrollplakette am Pflanzenschutzgerät.

- Bei der Gerätereinigung dürfen keine Reste der Spritzbrühe in die Kanalisation oder Oberflächengewässer gelangen.

- Unvermeidbare Restmengen mit Wasser im Verhältnis 1:10 verdünnen und in einer Rebanlage ausspritzen.

- Dokumentationsverpflichtung des Pflanzenschutzes beachten.

Der nächste Hinweis erfolgt am 9. Juli.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.