Alles eine Frage der Einstellung

Nachfolgend erhalten Sie ein paar praktische Tipps zur Einstellung von Pflanzenschutzgeräten.

von Martin Strauß, LVWO Weinsberg erschienen am 06.02.2024Ziel einer Pflanzenschutzmaßnahme ist die gleichmäßige Verteilung der Spritzbrühe auf der vorgesehenen Zielfläche. Ein Verfahren ist umso günstiger zu bewerten, je homogener ein Pflanzenschutzmittel in gleichbleibender Konzentration bei geringster Umweltbelastung auf der Zielfläche verteilt wird. In dreidimensionalen Raumkulturen wird der Tropfentransport durch einen Trägerluftstrom gewährleistet. Um die verschiedenen Gerätetypen richtig einstellen zu können, ist vom Julius Kühn-Institut eine Handlungsanweisung verfasst worden. Von vielen fach- und sachkundige Personen wurde hier Know-how zusammengetragen. Im Folgenden wird der Inhalt wiedergegeben.

Sachgerechte Einstellung und Handhabung von Sprühgeräten im Weinbau

Eine sachgerechte Geräteeinstellung ist die wichtigste Grundlage, um die Benetzung der Reben mit Pflanzenschutzmitteln zu verbessern und somit die Wirkung der Rebschutzmaßnahmen zu optimieren. Gleichzeitig werden die Umweltbelastungen durch Abdrift und Bodenkontamination vermindert. Die exakte und dem Zielobjekt angepasste Einstellung von Weinbausprühgeräten hat sich einerseits an der bauartspezifischen Luftstromgeometrie des jeweiligen Gebläsetyps und andererseits an den anbausystemspezifischen Eigenschaften der Kultur zu orientieren. Dabei sind auch die infolge der immer häufiger durchgeführten Laubwandkorrekturen (Entblätterung) veränderten Anforderungen an die Vertikalverteilung zu berücksichtigen.

Die Grundeinstellung der Luftleitsysteme ist im Wesentlichen von der Gebläsebauart abhängig. Sie sollte sicherstellen, dass der Gebläseluftstrom nicht über die Bestandesgrenzen (oben und unten) geleitet wird. Da sich der moderne Weinbau durch sehr einheitliche Laubwandabmessungen auszeichnet, sind Veränderungen an dieser Einstellung, auch während des Vegetationsverlaufes, in der Regel nicht erforderlich. Bei extremem Seitenhang und Terrassenanlagen ist die Einstellung der Luftleitbleche und die Ausrichtung der Düsen entsprechend anzupassen. Bei abdriftmindernden Verfahren sind die Verwendungsbestimmungen des Verzeichnisses „Verlustmindernde Geräte“ einzuhalten.

In der Grundeinstellung soll die Düsenausstattung eine möglichst gleichmäßige Vertikalverteilung über die gesamte Laubwandhöhe sicherstellen. Soll eine von der Grundeinstellung abweichende Vertikalverteilung erreicht werden, sind an bestimmten Positionen andere Düsengrößen zu verwenden. Die Anpassung der Aufwandmenge an das Laubwandwachstum erfolgt ausschließlich durch Zuschalten weiterer Düsenpaare im Verlauf der Vegetationsperiode.

Einstellen von Standard-Axialgebläsen

Ausrichten der Luftleitbleche

Das Ausrichten der Luftleitbleche ist bei dieser Gebläsebauart erforderlich, um die Auswirkungen des asymmetrischen Luftstromes zu kompensieren und den Luftstrom nach unten und oben zu begrenzen. Durch die Luftstromasymmetrie können die Anstellwinkel der Luftleitbleche rechts / links unterschiedlich sein.

Vorgehensweise:

- Aufstellen des Gerätes in Arbeitsposition in der Rebanlage.

- Festlegen der unteren und oberen Behandlungsgrenze: untere Grenze = untere Laubwandgrenze; obere Grenze = circa 20 cm unterhalb der maximal erwarteten Laubwandhöhe.

- Dem Vegetationsstadium angepasste Gebläsedrehzahl einstellen.

- Durch Einschalten der Düsen Sprühbereich sichtbar machen (nur mit Wasser); die Einstellung hat für jede Seite getrennt zu erfolgen. Es können auf beiden Seiten unterschiedliche Anstellwinkel erforderlich sein.

Ausrichten der Düsen

- Festlegen der maximal zu verwendenden Düsenanzahl entsprechend der Behandlungsgrenzen (Faustwert: 30 cm Arbeitshöhe je Düse).

- Ausrichten der untersten und obersten Düse auf die Behandlungsgrenzen.

- Dazwischenliegende Düsen gleichmäßig ausrichten.

- Spritzbild der geöffneten Düsen kontrollieren.

Anpassen an die aktuelle Laubwandhöhe

- Festlegen der Düsenanzahl entsprechend der Laubwandhöhe (Berechnung: Laubwandhöhe / Arbeitshöhe je Düse = Düsenanzahl).

- Alle nicht benötigten Düsen abschalten. Verwendete Düsen gegebenenfalls fein ausrichten.

- Spritzbild der geöffneten Düsen kontrollieren.

Einstellen von Axialgebläsen mit Luftleitsystem, Tangentialgebläse und Diffusor-Radialgebläsen

Ausrichten der Luftleitbleche

Das Ausrichten vorhandener Luftleitbleche ist bei diesen Gebläsebauarten erforderlich, um den Luftstrom nach unten und oben zu begrenzen. Vorgehensweise:

- Aufstellen des Gerätes in Arbeitsposition in der Rebanlage.

- Festlegen der unteren und oberen Behandlungsgrenze: untere Behandlungsgrenze = untere Laubwandgrenze; obere Behandlungsgrenze = circa 20 cm unterhalb der maximal zu erwartenden Laubwandhöhe.

- Dem Vegetationsstadium angepasste Gebläsedrehzahl einstellen.

- Durch Einschalten der Düsen Sprühbereich sichtbar machen (nur mit Wasser).

- Mit den Luftleitblechen (Axialgebläse) ist der Sprühbereich auf die Behandlungsgrenzen auszurichten.

Ausrichten der Düsen

- Festlegen der maximalen Düsenanzahl entsprechend der Behandlungsgrenzen (Faustwert: 30 cm Arbeitshöhe je Düse).

- Ausrichten der untersten und obersten Düse auf die Behandlungsgrenzen.

- Dazwischenliegende Düsen gleichmäßig ausrichten.

- Spritzbild der geöffneten Düsen kontrollieren.

Anpassen an die aktuelle Laubwandhöhe

- Festlegen der Düsenanzahl entsprechend der Laubwandhöhe (Berechnung: Laubwandhöhe / Arbeitshöhe je Düse = Düsenanzahl).

- Alle nicht benötigten Düsen abschalten. Verwendete Düsen gegebenenfalls fein ausrichten.

- Spritzbild der geöffneten Düsen kontrollieren.

Einstellen von Fächer-Radialgebläsen

Ausrichten der Luftaustrittsöffnungen

Das Ausrichten der Luftaustrittsöffnungen ist bei diesen Gebläsebauarten erforderlich, um den Luftstrom nach unten und oben zu begrenzen und Streifenbildung zu verhindern. Jeder Fächer behandelt ein Band auf der Zielfläche. Deshalb müssen bei diesen Gebläsen in jedem Entwicklungsstadium die benötigten Fächer neu ausgerichtet werden. Es ist sicherzustellen, dass keine Streifenbildung erfolgt. Vorgehensweise:

- Aufstellen des Gerätes in Arbeitsposition in der Rebanlage.

- Festlegen der unteren und oberen Behandlungsgrenze: untere Behandlungsgrenze = untere Laubwandgrenze; obere Behandlungsgrenze = obere Laubwandgrenze.

- Obere Luftstromgrenze der obersten benötigten Luftaustrittsöffnung auf die obere Behandlungsgrenze ausrichten.

- Untere Luftstromgrenze der untersten Luftaustrittsöffnung auf die untere Behandlungsgrenze ausrichten.

- Dazwischenliegende Luftaustrittsöffnungen entsprechend des zu behandelnden Bandes ausrichten.

Ausrichten der Düsen

- Festlegung der Düsenzahl entsprechend der Laubwandhöhe.

- Die benötigten Düsen sind in Luftstromrichtung auszurichten.

- Spritzbild der geöffneten Düsen kontrollieren.

Für alle Geräte- und Gebläsetypen wird in der Grundeinstellung von gleichen Düsengrößen auf allen Düsenstationen ausgegangen. Abweichungen hiervon können zur Berücksichtigung von Laubwandkorrekturen (Entblätterung der Traubenzone) sinnvoll sein.

- Eine Behandlung der Rebzeilen von beiden Seiten optimiert die Beläge auf der Blattunterseite.

- Bei Fahrgeschwindigkeiten über 8 km/h kann sich die Applikationsqualität verschlechtern.

- Der empfohlene Druckbereich der Düsen muss beachtet werden.

- In den frühen Entwicklungsstadien empfiehlt sich eine deutliche Reduzierung der Gebläsedrehzahl.

- Zur Reduzierung der Abdrift sind grobtropfig zerstäubende Düsen erforderlich. Hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit bestehen keinerlei Bedenken.

- Zur Vermeidung von Abdrift auf Nichtzielflächen darf die Applikation in den betreffenden Randzeilen nur einseitig in Richtung der Behandlungsfläche erfolgen.

Bis hier haben Sie den Inhalt gelesen, der so vom JKI als Anleitung zur „sachgerechten Einstellung und Handhabung von Sprühgeräten im Weinbau“ veröffentlicht wird. Im Folgenden lesen Sie Anmerkungen des Autors.

In den bisherigen Ausführungen wird nahezu jeder Winzer sein Pflanzenschutzgerät wiederfinden. Um die gewünschte Wassermenge einzuhalten, müssen die Düsenanzahl, die Düsengröße, der Spritzdruck und die Fahrgeschwindigkeit stimmen. Die Anzahl der Düsen hängt vom Entwicklungsstand der Reben ab. Die Fahrgeschwindigkeit richtet sich nach den Weinbergen (Zeilenabstand, Hangneigung, etc.). Hinsichtlich der Ausbringmenge sollten sich die Praktiker an den Beratungsempfehlungen der Offizialberatung orientieren. Sind diese Größen bekannt, kann über folgende Formel der Einzeldüsenausstoß ermittelt werden:

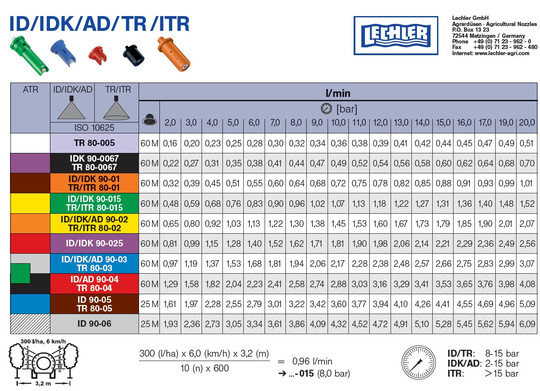

Bei allen Düsenherstellern sind Durchflusstabellen ihrer Produkte erhältlich. Anhand dieser Tabellen kann die geeignete Düsengröße und der erforderliche Druck abgelesen werden.

Im gemachten Beispiel sollen 300 l/ha ausgebracht werden. Der Winzer fährt 6 km/h in einem Weinberg mit 1,60 m Zeilenbreite. Die Arbeitsbreite wird mit 3,20 m angegeben, da nur jede zweite Gasse befahren wird. Es errechnet sich bei zehn geöffneten Düsen ein Einzeldüsenausstoß von 0,96 l/min. Dieser Wert kann mit verschiedenen Düsen erreicht werden.

Mit der Düsengröße -01 sind fast 19 bar erforderlich. Die Düsengröße -015 erreicht den geforderten Ausstoß bei 8 bar. Mit Düsen der Größe -02 sind ca. 4,5 bar erforderlich. In diesem Fall ist die Entscheidung für die Düsengröße -015 angemessen. Bei den meisten Winzern, die sich für abdriftarme Applikationstechnik entschieden haben, sind grüne Injektordüsen der Größe -015 im Einsatz.

Vor allem beim Befahren jeder zweiten Gasse sind kuriose Ansichten anzutreffen Martin Strauß

In der Raumkultur erfolgt der Tropfentransport mithilfe eines Trägerluftstroms. Zu einer guten Applikationstechnik gehört auch, diesen Luftstrom an die zu behandelnde Zielkultur anzupassen. Vor allem beim Befahren jeder zweiten Gasse sind kuriose Ansichten anzutreffen. Zielfläche ist, egal ob jede oder nur jede zweite Gasse befahren wird, immer die nächste Rebzeile.

Die Ansicht, ein Gebläse muss durch die Zeile blasen, damit an der übernächsten auch noch etwas ankommt, ist falsch. Dann wäre die Zielfläche immer die übernächste Zeile. Es muss die Luftmenge mit der Zapfwellendrehzahl so reguliert werden, dass der Trägerluftstrom spätestens kurz hinter der Laubwand abbricht. Haben die Tropfen die Laubwand passiert, sind sie verloren. Eine vernünftige Anlagerung an der übernächsten Zeile ist in keinem Fall gegeben. Wollte man dies erreichen, wäre die Applikationsqualität an den Zeilen rechts und links vom Schlepper miserabel.

Hinsichtlich der Düsenbauarten kommen im Weinbau Hohlkegeldüsen, Antidriftdüsen und Injektordüsen zum Einsatz. Dort, wo Abstandsauflagen einzuhalten sind, führt kein Weg an Injektordüsen vorbei. Bei genauer Betrachtung des Verzeichnisses „Verlustmindernder Geräte“ im Weinbau fällt auf: Entscheidend ist die Düsenauswahl. Injektordüsen haben keine Nachteile hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit, schonen die Umwelt und leisten einen erheblichen Beitrag zum Anwenderschutz.

Keinen Luxus stellt heute die Anwendung innovativer Steuerungs- und Dokumentationstechnik dar. Die automatische Anpassung des Drucks um Fahrgeschwindigkeitsschwankungen auszugleichen, verbessert die Applikationsqualität enorm. Hierbei ist darauf zu achten, dass „echte“ Geschwindigkeitsangaben verrechnet werden. Die Geschwindigkeitsinformation des Schleppers ist in der Regel berechnet und nicht gemessen. Folglich wird der Schlupf nicht korrigiert! Hier sollte entweder an nicht angetriebenen Rädern ein Signal abgegriffen werden oder ein Radarsensor zum Einsatz kommen. Auch die automatische Düsenüberwachung, ein Vorgewendemanagement (welches am Zeilenende selbsttätig an- und abschaltet) und die parallel laufende Dokumentation entlasten den Winzer zunehmend.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.